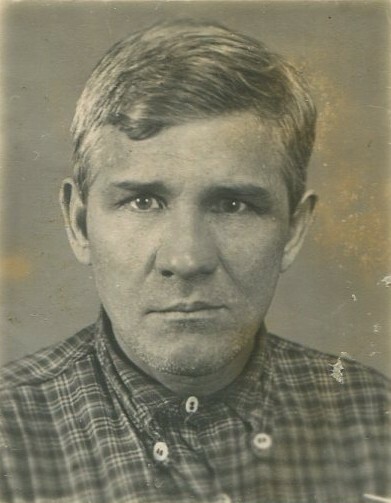

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ БЕКРЕНЕВ

(1904-1979)

Степан Васильевич Бекренев родился 31 (18) июля 1904 года в селе Покровское Наровчатского уезда Пензенской губернии (ныне с.Покровск Ковылкинского р-на рес.Мордовия) в семье крестьян Василия Дмитриевича Бекренева (1882-1918?) и Евдокии Павловны (1882-1918), урожденной Аксеновой.

Степана крестили в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, с приделом во имя св. муч. Параскевы (Пятницкая церковь). Это была деревянная церковь, обновленная в 1854 г., которая находилась на высоком левом берегу реки Сезелка, как говорят местные «на горе». Сегодня на ее месте стоит памятная часовня. Возможно, его назвали в честь троюродного брата Василия Бекренева, Степана Петровича Заугольнова, который был начальником станции "Самаевка" и наиболее уважаемым из всего рода человеком.

В 1912 года Степана отдают учиться в земскую школу четырехлетку. Здание школы находилось на улице Пятницкая. Преподавателем на тот момент был сельский священник, Михаил Михайлович Прозоров. В ведении Прозорова находился приход Пятницкой церкви с 1893 года. В 1903 году он был утвержден в качестве законоучителя покровского училища. Учебный процесс проходил строго. Нерадивых и особо отъявленных мальчишек по воспоминаниям священник ставил на коленки и по голым пяткам били плеткой. Сам Степан Васильевич под это наказание не попадал – был примерным и спокойным учеником.

Место на ул.Пятницкая в с.Покровск, где находилась земская школа. Фото: Ульяхин А.В., 11.05.2019 г.

Детство Степана шло совершенно беззаботно. Его родители, надо полагать, были довольно обеспеченными с собственным домом на одну семью и приличным хозяйством, в котором имелось две лошади, корова с двумя телятами и десять овец по данным сельхоз переписи 1917 года. На ярмарке в Троицке они покупали себе хорошие продукты, например, недешевую тогда привозную рыбу залом. Из слов родного брата Степана, Николая Бекренева: «Если бы вы только знали, как мы тогда жили». В этих словах чувствуется ностольгия по уже ушедшему хорошему времени. Пройдет еще совсем немного лет, и все кардинально поменяется в жизни Бекреневых.

Первый удар был нанесен со смертью матери в 1918 году. Свирепствовавший тогда тиф не обошел стороной и жителей Покровского. Известно, что в семье Бекреневых заболели мать Степана Васильевича, и он сам. Как это случилось, Степа не помнил, потому что, когда мать везли хоронить на кладбище, он лежал в бреду, сам сраженный этой смертельной болезнью. Но ему удалось выжить вместе с младшими братьями Николаем и Петром. Возможно, что от тифа скончался и семилетний брат Дмитрий. Последний (точно известно) до совершеннолетия не дожил.

Второй удар был нанесен со смертью отца. Василия Дмитриевича не стало не раньше 1917 года. Известно точно, что Степан Васильевич лишился отца довольно рано. Никаких подробностей он никогда не рассказывал по этому поводу. Однако, исходя из тех событий, которые происходили в Наровчатском уезде в 1918-20 гг., можно предположить, что Василий Бекренев стал жертвой одного из крестьянских восстаний. Еще в 1918 году местное крестьянское население проявляло антибольшевистский настрой, который выражался в массовых выступлениях и агитации против советской власти. Наиболее заметным стало Большеазясьское восстание 1919 года, возникшее на монархическо-религиозной почве. Выступление четырех тысяч крестьян жестоко подавил отряд красноармейцев. Были жертвы и раненые, точное число которых до сих пор не известно. Во время расстрела восставших мог погибнуть Василий Бекренев, чьи дети остались сиротами. Детей взяли к себе на попечение в село Покровские Выселки дедушка и бабушка по линии матери, Павел Кондратьевич и Пелагея Николаевна Аксеновы. Дом и хозяйство Аксеновых были более скромными, чем у родителей Степана: две лошади и одна корова с теленком (на 1917 год). К тому же с ним и его братьями жили дядя, Алексей Павлович Аксенов (1888-?), с тетей и двумя двоюродными братьями. Тем не менее, жили и уживались. Покровских дедушки Дмитрия Ивановича и бабушки Дарьи Павловны Бекреневых на тот момент уже не было. Степан впоследствии вспоминал бабушку со словами, что если бы ни она, они бы пропали.

До призыва в армию Степан оставался старшим из братьев и всецело ответственным за них. То глубокое чувство ответственности, так часто не свойственное русскому человеку, в нем проявлялось особенно остро в течении всей последующей жизни. Как жили Бекреневы в 20-ые гг. остается неизвестным. Сам Степан Васильевич об этом ничего не рассказывал. В ответ можно было услышать только одно: «Не спрашивай». Вряд ли его жизнь тогда можно было назвать спокойной и размеренной.

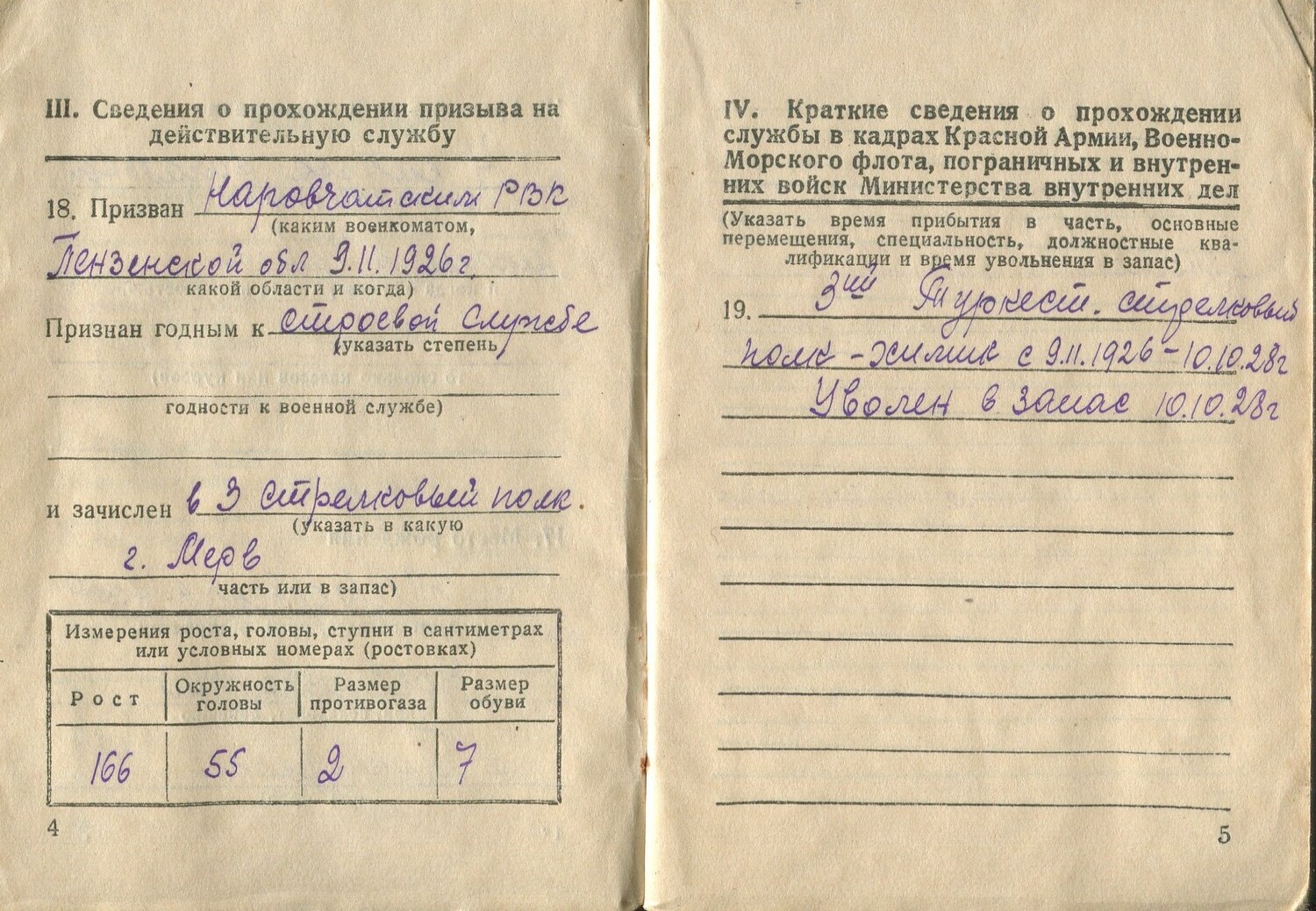

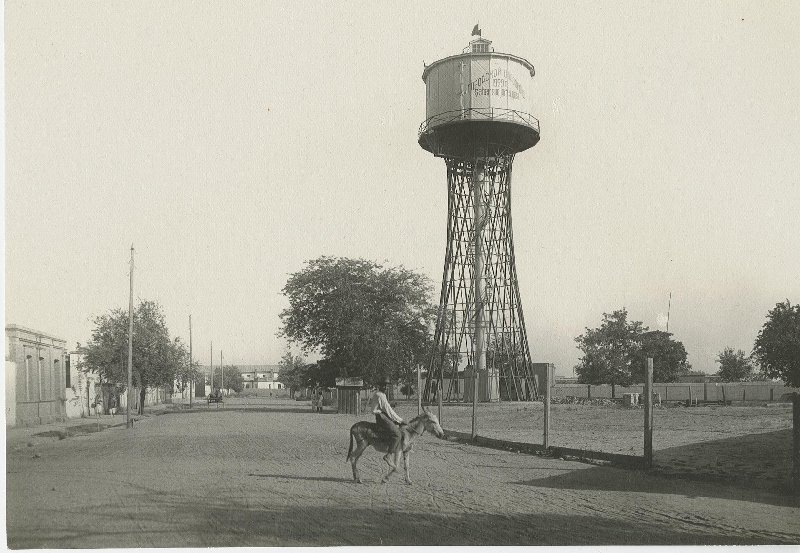

9 ноября 1926 года Степана Васильевича призывает в армию Наровчатский военный комиссариат. В результате он был зачислен в 3-й туркестанский стрелковый полк, который размещался в городе Мерв на юге Туркмении (ныне г.Мары). Уволен в запас 10 октября 1928 года по специальности химик-дегазатор. О своей двухлетней службе в Туркмении Степан Васильевич вспоминал с ужасом, и на то были причины.

Запись о прохождении армейской службы в военном билете Степана Васильевича Бекренева

Город Мерв. Фото 1928 г.

Источник: russiainphoto.ru

К началу 30-ых гг. родные Степана Васильевича, в частности его двоюродный брат, Павел Николаевич Бекренев, уже перебрались в Москву. Нужно было тоже что-то предпринимать, иначе так оставаться было просто нельзя. Степан Васильевич с братьями едет в Московскую область искать место для работы и для новой жизни. Скорее всего, поселяется он изначально именно в Москве – там двоюродный брат, в доме которого он изначально живет. Здесь Степан Васильевич познакомился со своей будущей супругой, Анастасией Ивановной Кочетковой (1914-1987).

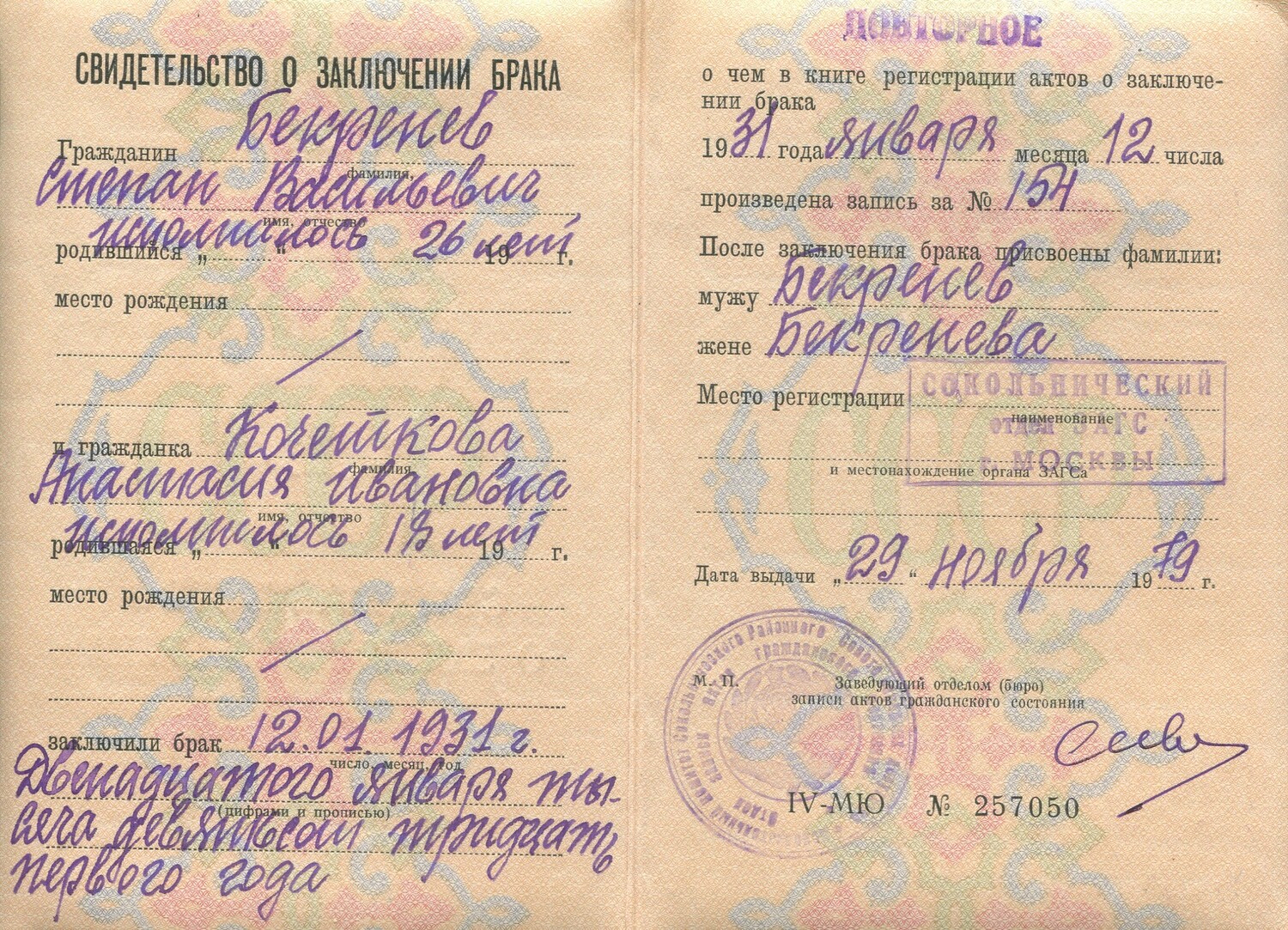

12 января 1931 года Степан Васильевич Бекренев и Анастасия Ивановна Кочеткова сочетались браком в Сокольническом отделе ЗАГС г.Москвы. С 1927 года Сокольнический районный ЗАГС располагался в здании Сокольнического райсовета по адресу Верхняя Красносельская, 3 (ныне дом №7, строение 1). Сейчас в этом двухэтажном особняке 1830 года постройки находится музыкальная школа. Ему было 26 лет, а ей всего 16. Удивительное стечение обстоятельств – родиться в Мордовии в одном селе, приехать независимо друг от друга в Москву и там пожениться, пусть и не по любви, не по собственному желанию, повинуясь исключительно расчету со стороны. Инициатором этого брака была старшая сестра Анастасии, Мария Ивановна Бекренева. Ее видение ситуации было довольно простым: выдать замуж сестру по знакомству, тем самым разгрузив жилплощадь их московского жилья, а это была всего одна комната, где ютились по меньшей мере пять человек. К тому же Анастасию собирались выдать за родственника мужа Марии Ивановны – человека надежного, с которым бы юная невеста не пропала. Ничего большего не требовалось. Сама Анастасия этого брака не хотела и в слезах умоляла сестру не выдавать ее замуж за Бекренева. Однако все было уже решено. Родной брат Степана, Николай Васильевич, осуждал это решение и не считал Анастасию парой.

Сокольнический райсовет, где в 1931 году находился отдел ЗАГС (Верхняя Красносельская, 7). Фото 1930-1931 гг.

Источник: pastvu.com

Свидетельство о заключении брака Степана Васильевича Бекренева и Анастасии Ивановны Кочетковой 12.01.1931 г.

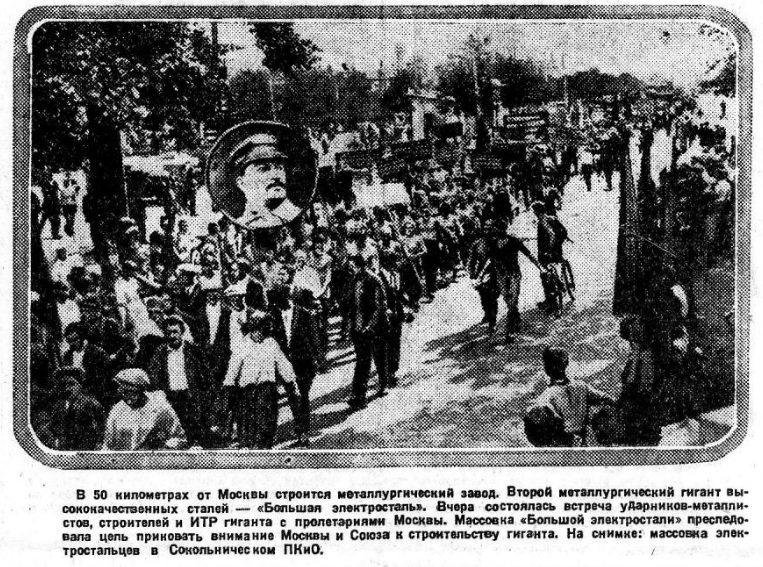

Степан Васильевич с молодой супругой в столице не остается, а уезжает в рабочий поселок Электросталь. Точно неизвестно, поселился ли он в поселке до женитьбы или уже после. В 1931 году Электросталь начинает активно развиваться: цеха заводов реконструируются и увеличиваются, предоставляя новые рабочие места, идет строительство нового жилья для работников предприятий. Это время назвали началом строительства "Большой Электростали".

В поселок стекаются люди совершенно из разных уголков СССР, где с работой было туго, в частности, из Мордовии. Вместе со Степаном Васильевичем в Электростали поселяются его братья, Николай и Петр. На первых порах Бекренев работает сторожем при заводе «Электросталь».

Газета "Вечерняя Москва" (№197 от 25.08.1932 г., стр.1)

Проходная завода "Электросталь". Фото: Ульяхин А.В. 00.00.0000 г.

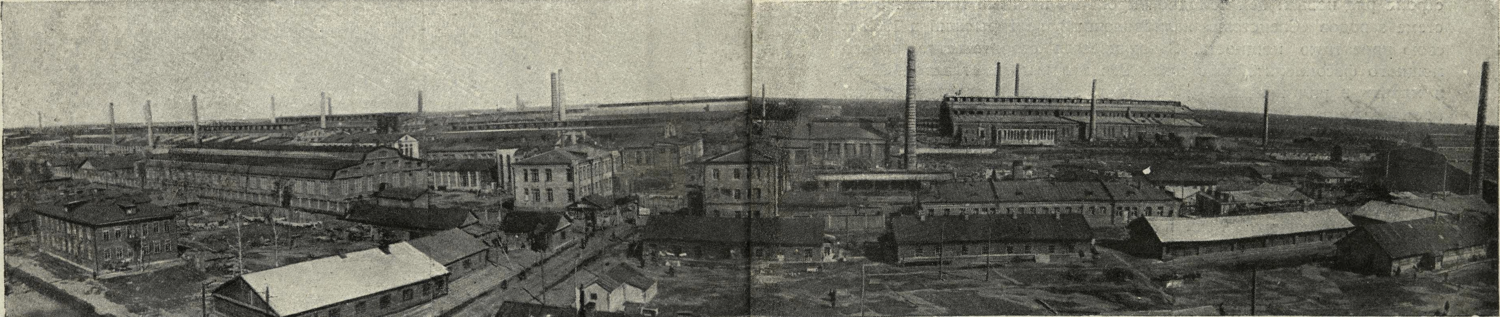

Панорама завода "Электросталь". Вид с улицы Горького. Фото 1931-1934 гг.

Источник: pastvu.com

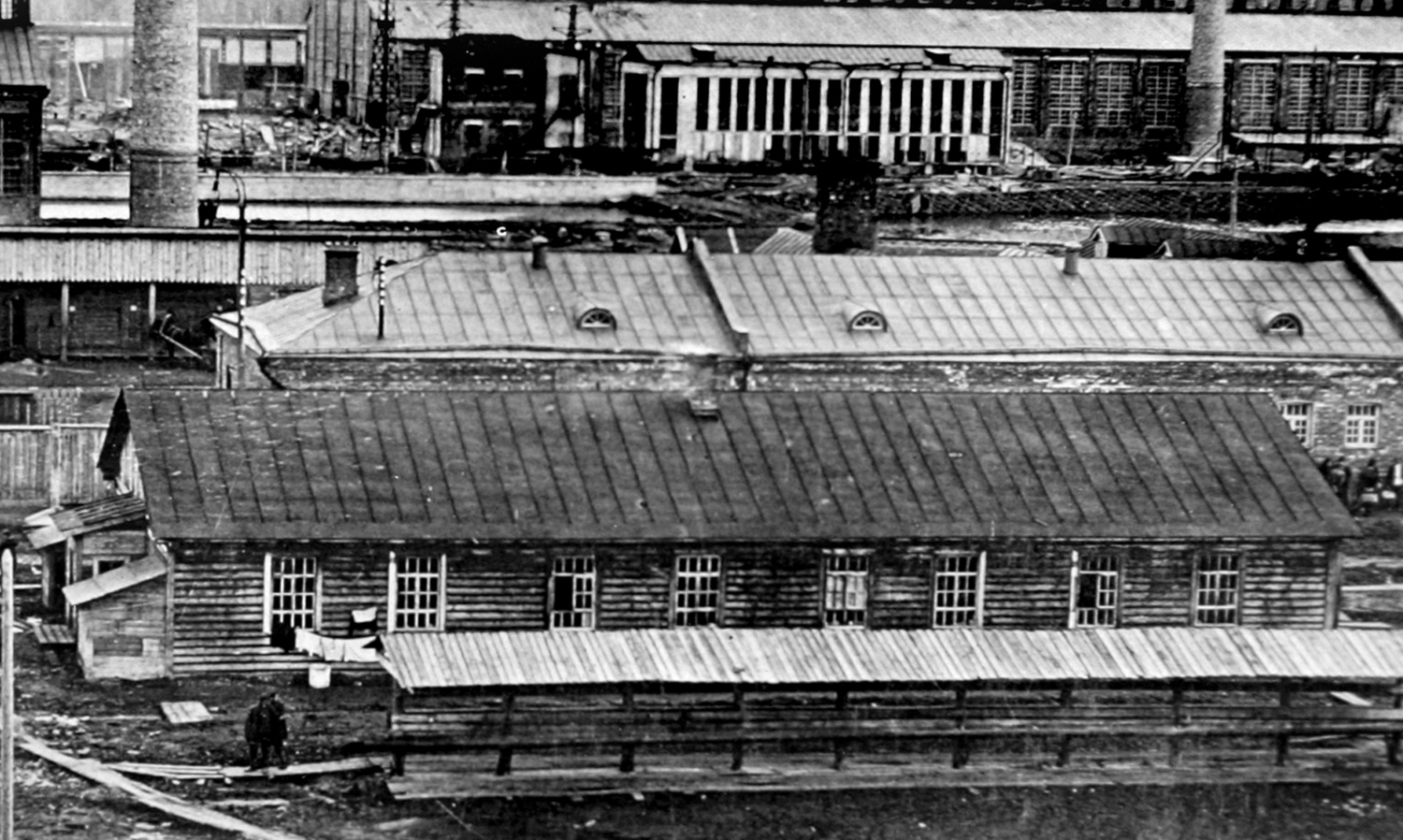

Первым местом, где жили Бекреневы был дощатый одноэтажный барак на месте современного дома №19 на улице Западная. В довоенное время это была наиболее удаленная от заводского центра западная окраина поселка Электросталь. С западной стороны к баракам подходил лес, а со всех остальных сторон были открытые и засеваемые поля с островками домов деревенского типа. Ближайшей такой застройкой были дома между улицами Журавлева и Западная, примыкавшие к современному Фрязевскому шоссе, вдоль которого по обе стороны вплоть до деревни Афанасово также тянулись дома. Севернее бараков располагались семь мачт некогда самой мощной в мире радиостанции им. Коминтерна (позднее «Радиоцентр №9), построенных в 1933 году по проекту академика А. Л. Минцева. Это была третья радиостанция после московских Шабаловки 1927 года и Вознесенской 1922 года. В 2020 году все мачты были снесены. Барак, в котором жили Бекреневы, изнутри представлял собой центральный коридор, по обе стороны от которого располагались комнаты. Подобного рода жилье до войны было самым распространенным в Электростали. На поле между современными улицами Западная и Журавлева Бекреневым был выделен огород, где они сажали картошку.

Жилой дом №19 на улице Западная, на месте которого до войны располагался барак, в котором жили Бекреневы. Фото: Ульяхин А.В., 00.00.0000 г.

Жилой барак на ул.Горького в поселке Электросталь. В однотипном бараке изначально жили Бекреневы. Фото 1922-1930 гг.

Источник: pastvu.com

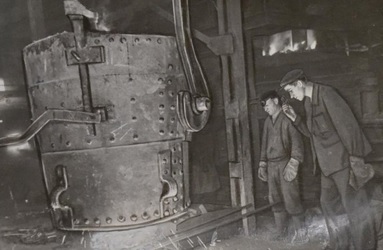

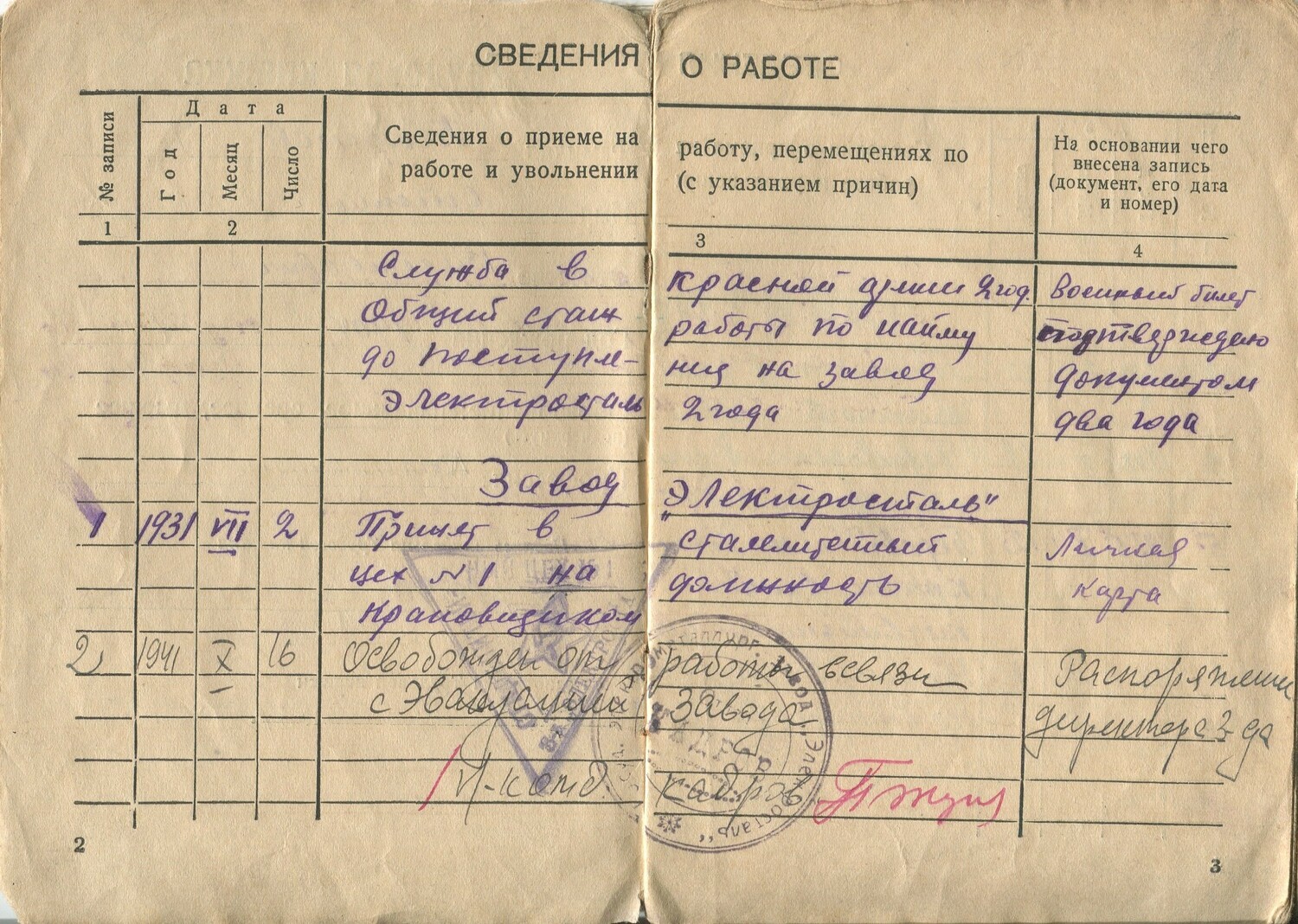

2 июля 1931 года Бекренева принимают на работу в увеличившихся к этому времени вдвое сталеплавильный цех №1 завода «Электросталь» на должность крановщиком, на которой он проработает до самой пенсии. Проходя центральную проходную на улице Горького, он видел висящий лозунг Когановича: «под боком у Москвы строится новый Магнитогорск высококачественной стали» (Вечерняя Москва, 1932, № 105, 7 мая, стр.2).

«Большой реконструкции подвергнут основной производитель качественного металла завод «Электросталь». Три сталеплавильных цеха (два мертена), 13 электропечей, два прокатных цеха (9 станов) – такова мощность реконструированного завода. По окончании реконструкции завод будет давать 120 тыс. тонн продукции в год и явится гигантом качественной металлургии не только в Союзе, но и во всем мире. Стоимость годовой продукции «Электростали» составит 200 млн. руб. Для сравнения можно указать, что Магнитогорский завод при полной мощности будет давать продукции на 300 млн. руб.» (Красная звезда, 1932 г., выпуск №299, стр.3).

Сталеплавильный цех №1 завода "Электросталь". Фото 1930 г.

Разлив стали в сталеплавильном цехе №1 завода "Электросталь. Фото 1955 г. Фонды "Музейно-выставочный центр" г.Электросталь

Запись в трудовой книжке Степана Васильевича Бекренева о его устройстве на работу на завод "Электросталь"

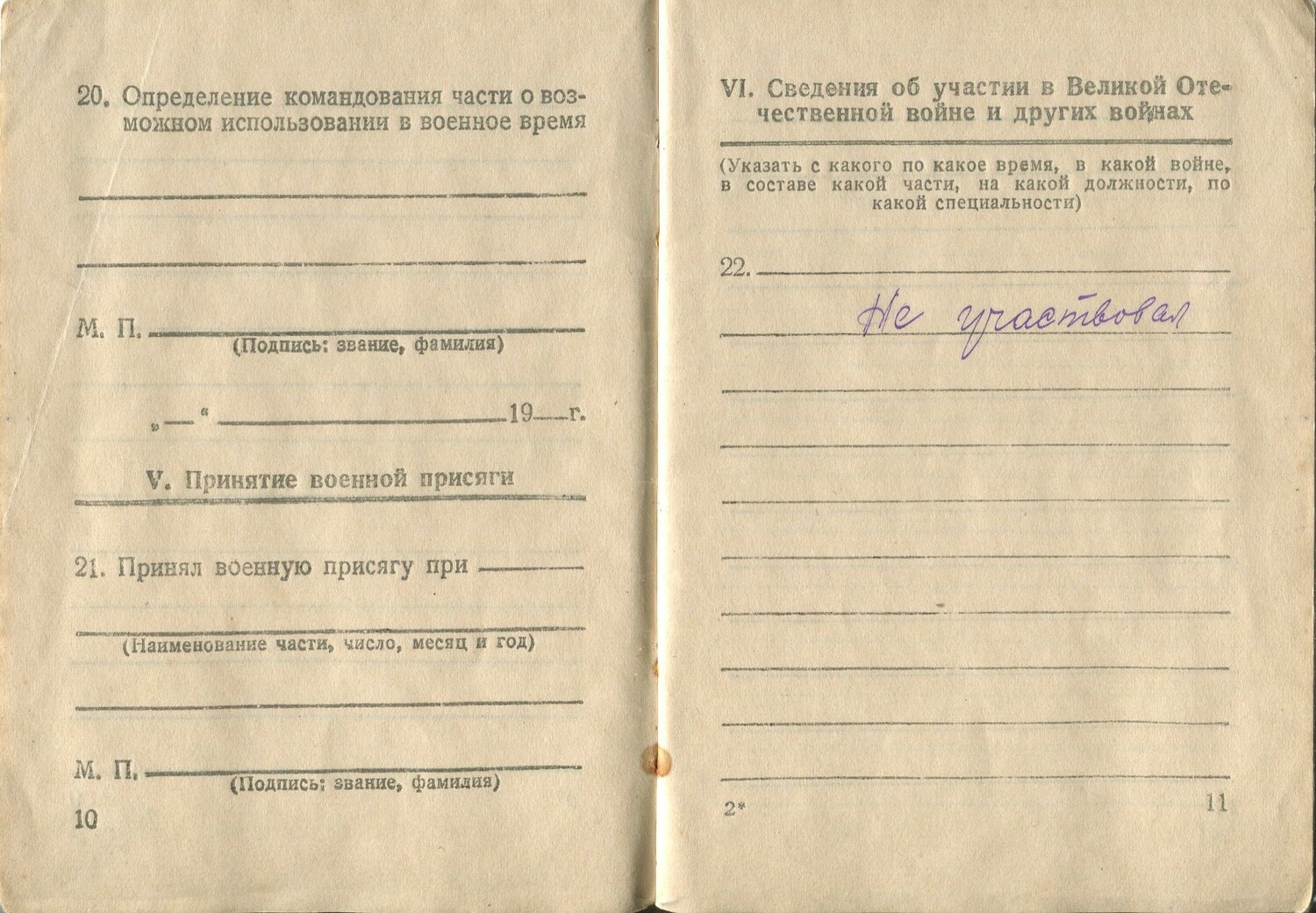

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года выходит правительственный Указ о мобилизации всех военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. Степан Васильевич попадает под призывной возраст и направляется в военкомат. Электростальский горвоенкомат располагался тогда в доме №5 по ул.Западной (ныне ул.Пионерская). Медкомиссию Степан Васильевич не прошел. Дело в том, что средний палец его правой руки имел прижизненный дефект, который он мог получить еще во время службы в РККА – согнутый палец не мог разгибаться. С такой рукой было невозможно нормально управляться с оружием.

Запись о неучастии в ВОВ в военном билете Степана Васильевича Бекренева

Несмотря на то, что на фронт Степан Васильевич не попал, военкомат направил его в сформированный к июлю 1941 года под руководством горкома партии 35-го электростальский истребительный батальон, который изначально был рабочим.

24 июня выходит постановление Совета народных комиссаров СССР об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов. Город Электросталь переходит на военное положение. Штаб электростальского батальона изначально размещался в ДК им.К.Маркса (ныне магазин «Русь»), а с июля месяца уже в ДК им. М.Горького, о чем напоминает мемориальная доска на стене, установленная в 1981 году: «В этом здании в годы Великой Отечественной войны с июня 1941 по апрель 1943 годов размещался штаб истребительного батальона». Личный состав батальона пополнялся теми, кто не подлежал мобилизации. Рабочие заводов находились на казарменном положении. Роты размещались в самом клубе им.М.Горького, в здании городской бани на улице Горького, а также в школе №1. Баня на улице Горького в то время была деревянной и стояла на месте нынешнего здания №19 рядом с проходной завода «Электросталь».

В задачи батальона входили отслеживание и уничтожение вражеских парашютистов и диверсантов, охрана важных городских объектов, таких как электростальские заводы, борьба с нарушителями общественного порядка (мародерами и грабителями), заготовка продуктов питания и дров, погрузка боеприпасов и т.д. Для этого велись тренировки, практические занятия и полевые учения в парке им.М.Горького, а также в районе деревни Чириково, где до сих пор сохранились учебные окопы. Также устанавливалось круглосуточное дежурство на вышках, велось городское патрулирование, дежурство в госпиталях, контрольно-пропускная служба на дорогах, прочесывался близлежащий лес. Отработав смену на заводе, Степан Васильевич в составе батальонной группы выполнял поставленные задачи.

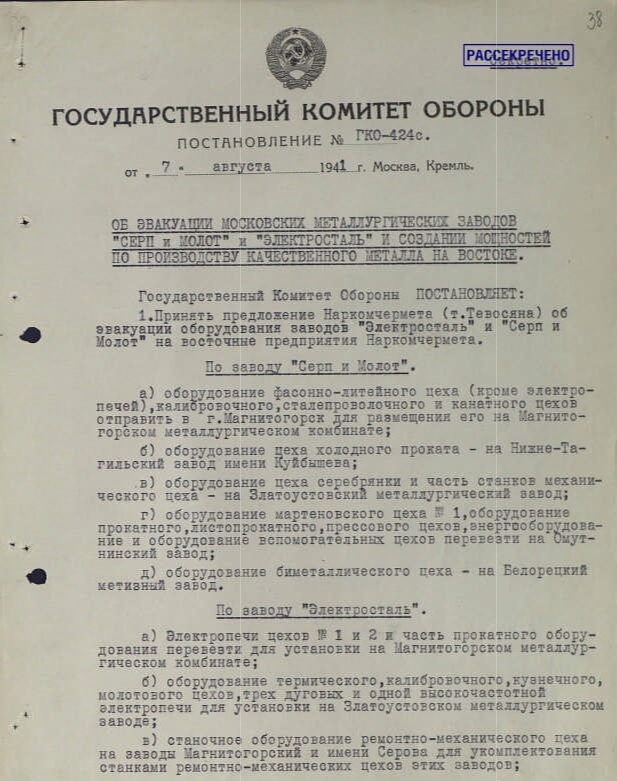

Наступали тяжелые октябрьские дни 1941 года. Линия фронта все ближе подходила к Москве и встала реальная угроза для завода «Электросталь», который после поступления приказа сверху могли даже взорвать, чтобы врагу ничего не досталось. Но приказа такого не последовало. Вместо этого наркомат приказал эвакуировать завод на Урал (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль). По причине эвакуации 16 октября Степана Васильевича и всех остальных рабочих освобождают от работы. Рабочие под наблюдением инженеров быстро демонтировали оборудование цехов и подготовили его к отправке. То, что оставалось, минировалось. Первый эшелон ушел уже 19 октября, а один из последних 10 декабря с оборудованием сталеплавильного цеха №1, где работал Степан Васильевич.

Постановление ГКО СССР № 424 с об эвакуации московских металлургических заводов "Серп и Молот" и "Электросталь" от 07.08.1941 г. (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 6. Л. 38-40; Оп. 2. Д. 11. Л. 72-76)

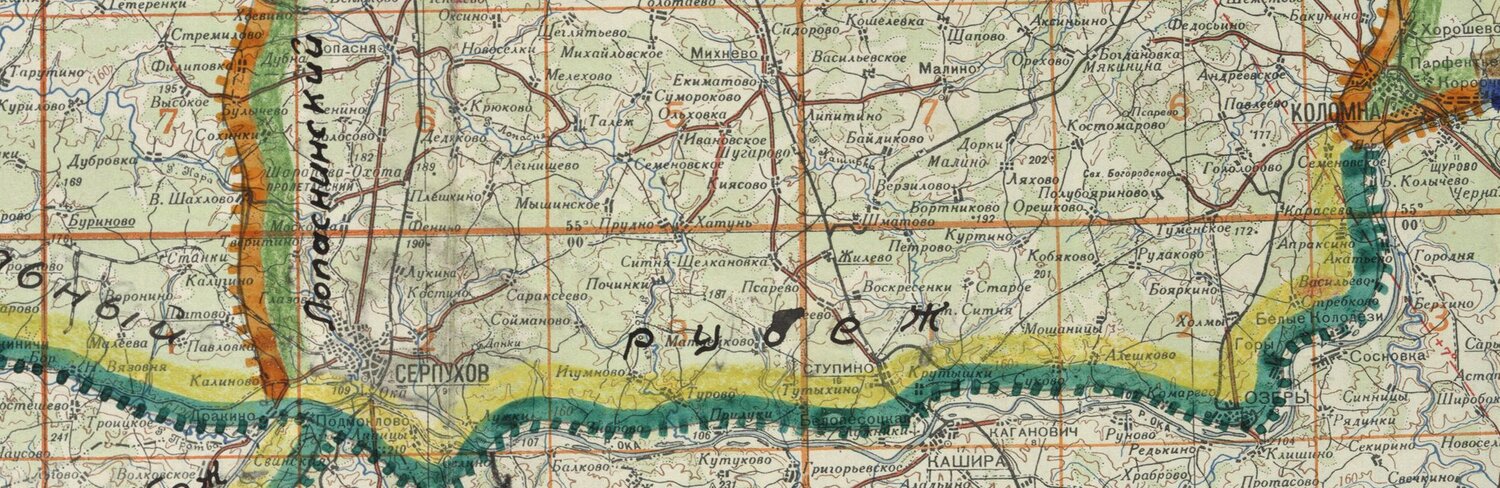

В отличие от многих рабочих цеха, включая родного брата Николая, он из города не эвакуировался вместе с ушедшими на Урал эшелонами. Вместо этого в ноябре 1941 года вместе с другими трудармейцами завода «Электросталь» общей численностью около 1500 человек Степан Васильевич отправляется с городского вокзала под Серпухов для строительства второй линии оборонительных сооружений. На эшелоне было начертано: «Электростальский полк – на оборону Москвы». В условиях сильного мороза, под вражескими обстрелами и бомбежками Степану Васильевичу нужно было выкапывать, а точнее выдалбливать один кубометр промерзшей земли в день. Работы проходили на холмистом поле, спускающемся к берегу Нары, и прерывались только в моменты налета немецкой авиации.

Строительство оборонительных сооружений рядом с Москвой осенью 1941 г.

Источник: mk.ru

Серпуховский оборонительный рубеж

Источник: lost-fortresses.livejournal.com

Именно под Серпуховом становится известно о победе наших войск под Москвой. Опасность захвата столицы миновала, и после двух месяцев работы можно было возвращаться в Электросталь и готовиться к восстановлению завода. За свой вклад в защиту столицы Степана Васильевича наградят медалью «За оборону Москвы».

В начале 1942 года директор «Электростали» М.Е. Корешков получил приказ восстановить завод после его возвращения из эвакуации. Все восстановительные работы было необходимо провести в сжатые сроки и во второй половине 1942 года предприятие обязано начать выпуск продукции.

22 января 1942 года Степана Васильевича вновь принимают на работу в ремонтно-механический цех на должность крановщика.

18 мая переведен в сталеплавильный цех №1, где он работал изначально. А 20 мая на первой печи цена завод выдал первую плавку. Однако многие цеха находились в состоянии простоя из-за острой нехватки рабочих. Многие оказались на фронте.

4 июля Степан Васильевич получает премию за восстановление сталеплавильного цеха №1 завода Электросталь. Этот цех был восстановлен одним из первых.

16 сентября получил премию за выполнение плана сталеплавильного цеха №1 в июле месяце и в соответствии с указанием Наркомчермета.

После войны был снесен барак на современной улице Западная. На его месте строят шлакоблочный дом, который называли «Стандартный», куда переселяются Бекреневы. Между 1945 и 1949 гг. они также жили на 2-й Поселковой улице в доме №13 в небольшой комнате на месте современного дома №38 по улице Тевосяна (ранее Школьная). Тогда этот район назывался "Рабочий поселок". От прежней застройки остались только угловые дома №11 и №13 по улице Пионерской (ранее ул.Западная), построенные не позже 1942 года. Позднее Степан Васильевич получает комнату побольше на втором этаже в доме на улице Радио. Сейчас на его месте находится жилой дом более поздней постройки (ул.Николаева, 44А). В период войны улица Радио была застроена небольшим жилым кварталом не более чем из 15 домов, который располагался между улицей Пионерской и Фрязевским шоссе с правой стороны, если смотреть на заводскую линию. Со всех сторон было открытое пространство. После войны все дома также были снесены и на их месте построены «стандартные», как и в других частях растущего города. Несмотря на новую застройку бараки на Радио еще стояли, тогда как в других местах их во многом уже снесли.

Улица Радио на пересечении с улицей Чернышевского. С правой стороны стоят дома, в одном из которых жили Бекреневы. Фото 1970 г.

Источник: pastvu.com

Жилой дом №44А на улице Николаева. На его месте находился дом, где жили Бекреневы. Фото: Ульяхин А.В., 00.00.0000 г.

Степан Васильевич Бекренев с женой Анастасией Ивановной, сыном Геннадией и дочерью Ниной (Электросталь, 1948 г.)

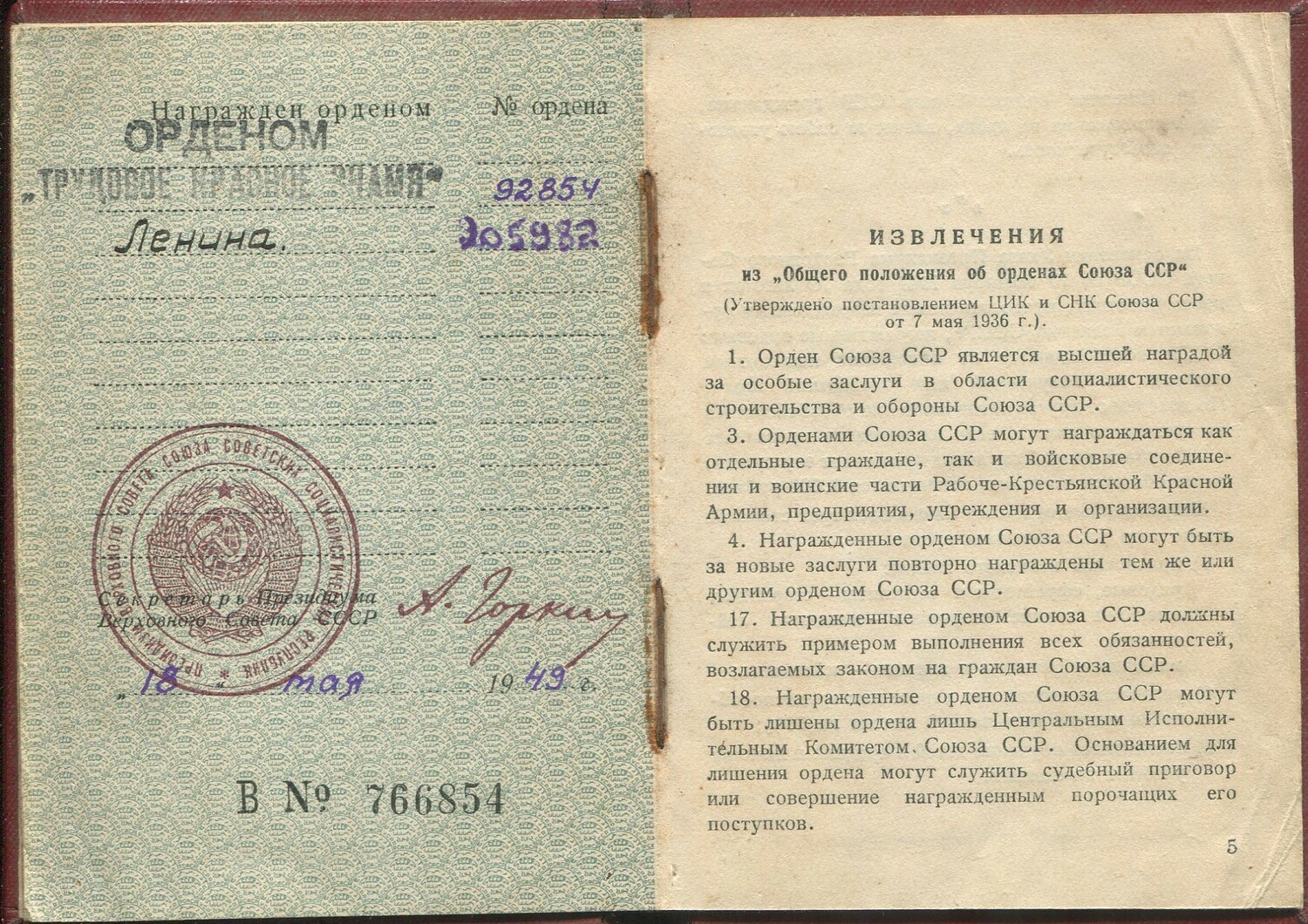

5 мая 1949 года за выслугу лет и безупречную работу в металлургической промышленности награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В этом же году Бекреневы получили свою первую двухкомнатную квартиру на 2-й Поселковой улице в том же доме №13, где жили раньше. Изначально в этой квартире жили жильцы, которые съехали. Сейчас 2-я Поселковая улица проходит в другом месте и перпендикулярно улице Красная. Жили на втором этаже шлакоблочного дома, построенного после войны пленными немцами. Ранее на месте домом на 1-й и 2-й Поселковой улицах стояли более крупные и редкие дома барачного типа. Дом вытягивался длинной стеной вдоль улицы. По обе стороны таких стен было по восемь комнатных окон, а также центральные узкие подъездные парные окна на втором этаже. С двух сторон был подъезд, каждый из которых вел на свой этаж. Крыша была двухскатной, венчавшей небольшие чердачные окна. Трубы печного отопления парно располагались в центральной части, отапливавших угловые комнаты. Перед домом был устроен палисадник, где выращивались вишня и малина. В настоящее время на этом месте находится жилой дом №38 по улице Тевосяна. Когда происходил снос старого дома, в его фундаменте нашли неразорвавшийся авиационный снаряд. В годы войны Электросталь подвергался налету немецкой авиации. Посаженные Бекреневыми перед крыльцом дома две березы, до сих пор растут на своем месте.

Улица Школьная (ныне ул.Тевосяна) на пересечении с улицей Пионерская. С правой стороны (на фоне заводской трубы) видны дома на 2-й Поселковой улице, где жили Бекреневы. Фото 1950-1960 гг.

Источник: pastvu.com

Жилой дом №38 на улице Тевосяна, на месте которого стоял дом, где жили Бекреневы. Фото: Ульяхин А.В., 00.00.0000 г.

Березы у дома №38 на улице Тевосяна, посаженные Бекреневыми. Фото: Ульяхин А.В., 00.00.0000 г.

26 декабря 1952 года Степана Васильевича за выслугу лет и безупречную работу в металлургической промышленности наградили орденом Ленина.

Орденская книжка Степана Васильевича Бекренева

Степан Васильевич Бекренев с женой Анастасией Ивановной, сыном Геннадием, дочерью Ниной и сыном Петром (Электросталь, 1952 г.)

12 января 1955 года переведен на должность машиниста крана склада слитков в сталеплавильном цехе №1.

1 февраля 1957 года Степан Васильевич вышел на пенсию.

Прадед был наделен целым рядом замечательных качеств, которые на самом деле так редко встречались среди представителей рабочего класса в те времена, когда он жил. Его тяжелое детство, оставившее его уже в юные годы без родителей, выработала в нем просто гигантскую ответственность по отношению к своим родным. Сначала это были младшие братья, а затем – жена и дети. Он всегда был железно спокойным и рассудительным. Слов своих на ветер никогда не бросал. Несмотря на крестьянское происхождение, ему была свойственна интеллигентность: умение вести беседу, выслушивать и понимать других, прилично себя вести в обществе. От него при детях невозможно было услышать никакой брани. К своему двоюродному брату, Павлу Николаевичу Бекреневу, он обращался на «вы». По отношению к алкоголю был весьма сдержан. По воспоминаниям бабушки, когда вечером он возвращался с работы, уставший при очень непростой работе крановщиком, то, в отличие от других мужиков, которые не проходили мимо пивной, он всегда заходил в магазин и что-то покупал для семьи. Прадед был настоящим чаевникам. Старался покупать в магазине только китайский час. Грузинский чай не признавал. Называл его «травой». Перед тем, как заваривать, обдавал чайник кипятком. На нем была практическая полная ответственность за своих домашних. Многое из того, что могла бы делать прабабушка, делал он сам: был и отцом и матерью в одном лице. Мог и обед приготовить, и в школу отвести детей и внуков и помочь с уроками. У него были неплохие математические способности. Школьные задачки Степан Васильевич щелкал, как орехи. Ему совсем не было чуждо чтение книг. За библиотечную книгу он брался раньше бабушки и прочитал за свою жизнь немало вещей, обогативших его внутренний мир. Его нередко можно было увидеть на лавочке возле дома, не переливающего из пустого в порожнее с соседями, а сидящего за раскрытой книгой. Споров в беседе он крайне не любил, считая это пустой тратой времени. Про себя и, в особенности детство и юность, он практически ничего и никогда не рассказывал, даже если об этом спрашивали. Здесь его можно было понять. К своих орденским наградам относился бесстрастно. Он их никогда не надевал по торжественным случаям. Многочисленные медали вообще отдавал для игры сыну Геннадию, которых их все и растерял. Живя с прабабушкой под одной крышей сорок восемь лет и прекрасно понимая, что с ней лучше было бы развестись, он этого не сделал и терпел ее до самой своей смерти. Она его никогда не любила, принимала все его старания по домашнему хозяйству и лишний раз старалась не делать того, что мог сделать он без всяких на то претензий. Его ответственность перед брачным союзом, пусть и не по любви, пробуждала в нем мысли, что одна она пропадет. Да, он других жалел больше, чем себя. Это бесспорно.

Степана Васильевича Бекренева не стало 21 октября 1979 года. Его похоронили на электростальком городском кладбище "Тихая роща".