XVI век

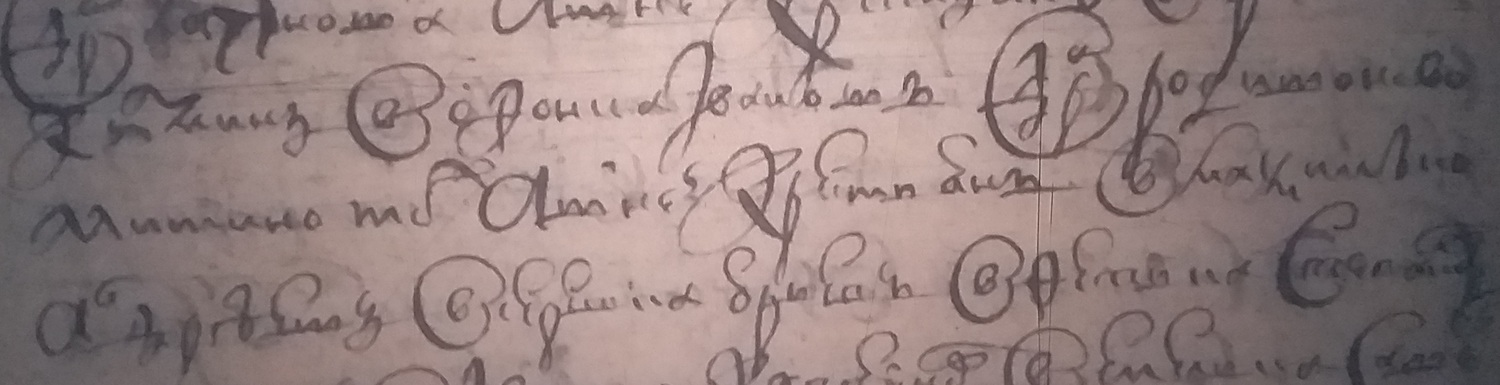

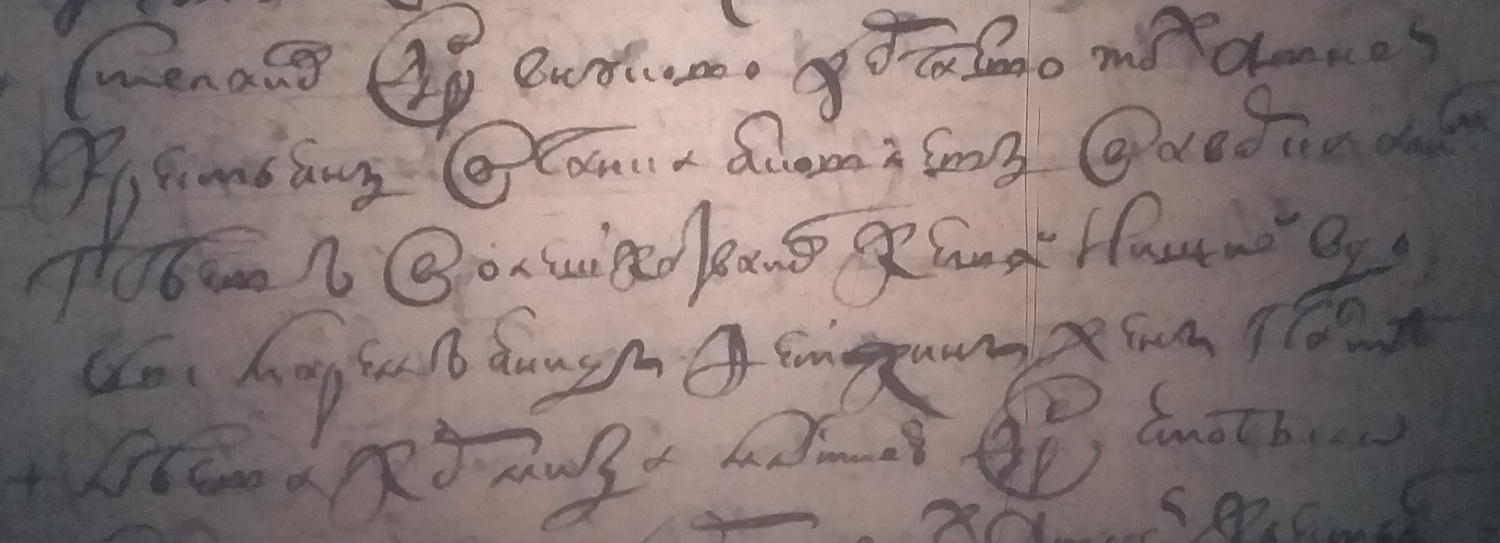

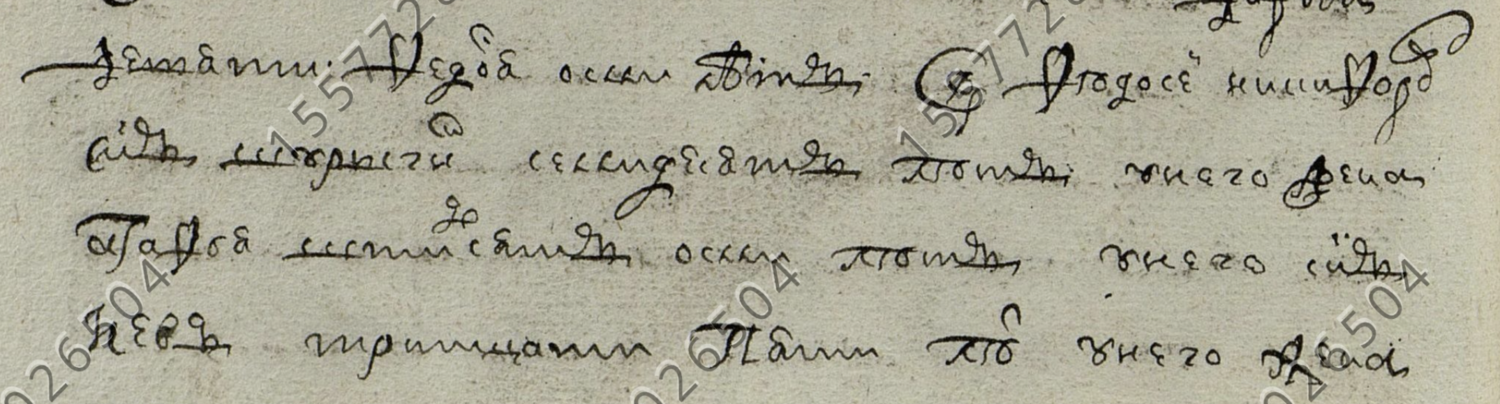

В 1504 году князь Иван III Васильевич (1440-1505) завещает Загарье своему сыну Андрею Ивановичу Старицкому (1490-1537): «Да что были к Дмитрову приданы волости Московские Селна, Гуслица, Загарье, Вохна, Кунеи, и яз те волости со всем даю сыну своему Андрею».

От Андрея Старицкого Загарье отходит по наследству его сыну Владимиру Андреевичу (1533-1569).

26 ноября 1564 года Иван IV Грозный (1530-1584) выменял Загарье у князя Владимира Андреевича.

Из статьи Ю. Готье «Из истории хозяйственных описаний Московского уезда в XVI-XVII веках» 1902 г.: «В 1520 году песец князь Андрей Ростовский описывает … Замосковные волости Загарье, Кунью, Вохну, Сельну, Гуслицу и Гжель, которые позднее, в 1566 г. кн. В.А. Старицким были примерены царю Ивану, а в XVII в. были дворцовыми».

В 1572 году царь завещает волость Загарье своему сыну Ивану Ивановичу (1554-1581).

Из духовной грамоты июня-августа 1572 года: «Да сыну же моему Ивану даю Замосковские волости, что было за дядею, за князем Андреем Ивановичем, и за сыном его, за князем Володимером Андреевичем, волостью Раменейцов, волостью Загарье, волость Кунье, волость Вохна, волость Ена, волость Гуслицы, волость Гжель, и с селы подъесными, которыя в тех волостях».

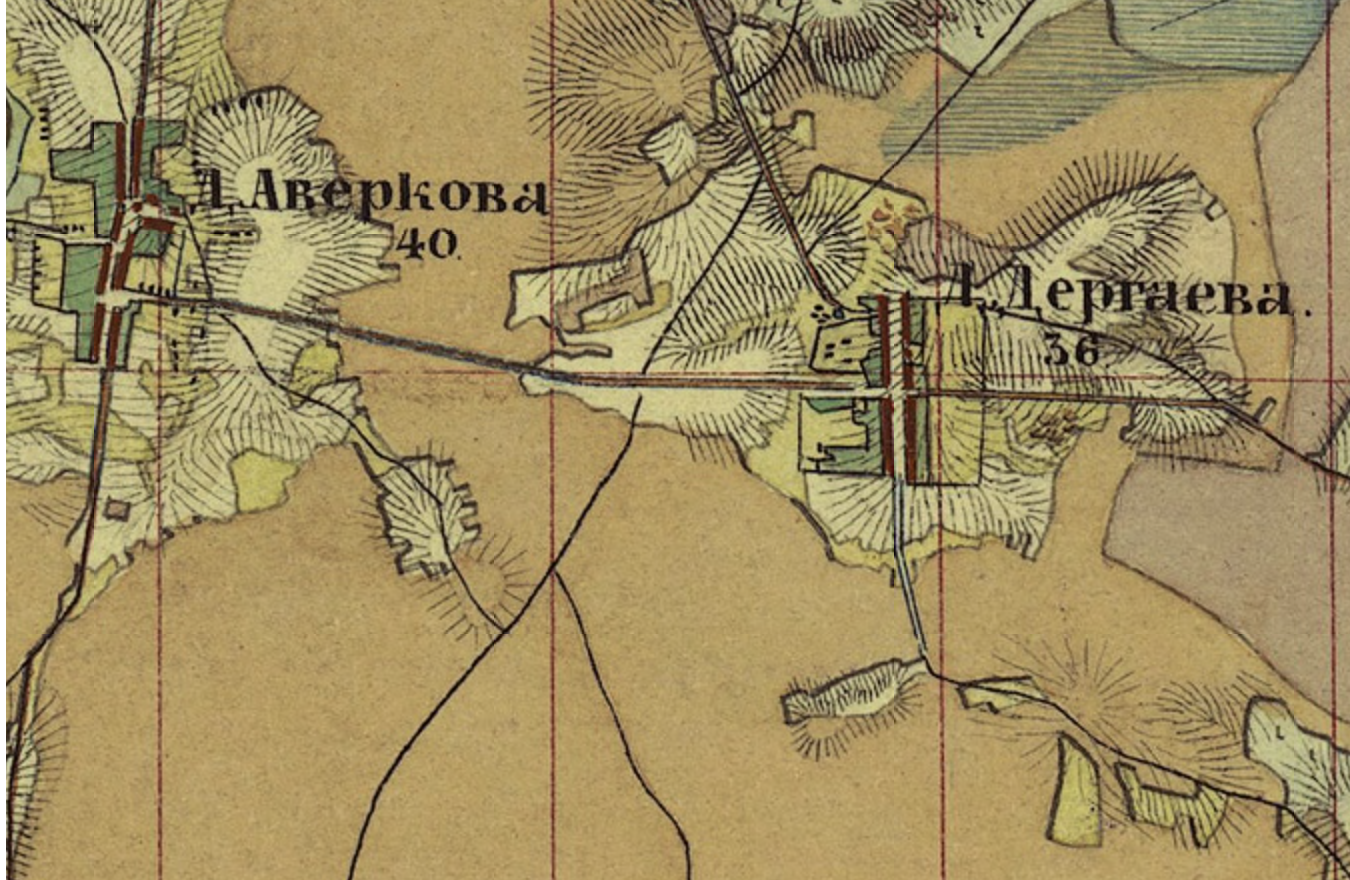

Предки Зыковых могли оказаться в дворцовой волости Загарье, будучи переселенными из других земель. Особый говор здешних мест при замене буквы «ч» на «ц» отчасти предполагает расселение в XV-XVI вв. к востоку от Москвы псковичей и новгородцев: «Говоры той части Богородского уезда, которая граничит с Гжельским округом с востока, повидимому, цокающие-окающие. По крайней мере, я получил известие об оканье и цоканье в деревнях Шабанове, Радованях и Глебове. В.И. Чернышев сообщает, что в Загарье окают и цокают» (Диалектическая карта Бронницкого уезда (Московская губ.), 1903).

Вплоть до начала XX века жителей деревень Анциферово и Соболево Орехово-Зуевского района, граничащих с южной частью Загарья, звали «новгородцами».

О цоканье в местном наречии пишет в своей статье «О народных названиях местностей Московской губернии» И. Ордынский: «Жители большей части местностей Московской губернии, носящих народные названия, отличаются особенностями говора, состоящими главным образом в заменении буквы ч буквою ц и в употреблении некоторых местных слов. Цоканье распространено в южной части Богородского уезда, в восточной части Бронницкого (за левым берегом Москвы реки) и идет отсюда далее к югу-востоку, в Егорьевский уезд. Кроме того, букву ч заменяют буквою ц еще в двух дальних местностях: в Шуваловщине (Верейского уезда) и в Круговщине (Клинского). Эти особенности говора указывают на племенные причины, существование которых неоспоримо… В историческое время приходили с князьями многочисленные дружины с юга и запада. При Иоанне III и Василие Иоанновиче произошла перетасовка населения московского с новгородским, псковским и рязанским» (Сб. мат-лов для изуч. Москвы. Вып. I. M. 1864, с.35-36).

Исходя из вышесказанного, поводом для появления в этих крайне малозаселенных, глухих и болотистых местах, поросших лесом и удаленных от крупных населенных пунктов, жителей Великого Новгорода и Пскова, могли стать события московско-новгородских войн 1456, 1471 и 1477-78 гг., положившие в итоге конец Новгородской республике. Среди них особо выделяется кровавый новгородский поход князя Ивана III Васильевича (1440-1503) в 1471 году: «…впал князь великий Иван Васильевич во гнев на Великий Новгород, начал войско свое собирать и стал посылать на новгородские земли…» (Новгородская повесть о походе Ивана III Васильевича). С окончанием московско-новгородского противостояния начинается активное выселение новгородцев, в частности, в Москву и, вероятно, в окрестности города. Из летописи 1487-88 гг.: «привели из Новагорода боле седми тысящ житьих людей на Москву, занеже хотели убить Якова Захарьича, наместника Новгороцкого, и иных думцев много Яков пересече и перевешал». Причиной такого массового переселения населения была боязнь мятежей из-за смены политического устройства и попадания под власть Москвы и возможного на этой почве вмешательства Литвы.