ИСТОРИЯ РОДА ЗЕНКИНЫХ

Род Зенкиных берет свое начало из деревни Папушево (Порсово, Выползово), расположенной в непосредственной близости от Окского биосферного заповедника. По одной из версий название деревни происходит от сочетания «поопушке» из-за своего расположения на лесной опушке. С первого года письменного упоминания (1618 г.) деревня, была владельческой и принадлежала: стольнику Федору Семеновичу Куракину (?-1656), Тарасу Михайловичу Павлову, боярину Федору Федоровичу Куракину (?-1684), князю Ивану Ивановичу Хованскому (1645-1701), княжне Аграфене Борисовне Хованской (ур. Голицыной) (1704-1772), титулярному советнику Сергею Михайловичу Хованскому (1721-1768).

Наиболее ранний представитель рода – крестьянин Клементий Андреев (1660-до 1772). У него был сын Амос (1674-до 1744), у того сын Никита (1710-1786), у того сын Карп (1744-?), у того сын Зиновий (1766-1816).

После продажи Лакаши с деревнями, Папушево от Хованских переходит во владение Кутазниковых, в частности, комиссара Ивана Леонтьевича Кутазникова (1687-?).

Фамильной церковью Зенкиных была церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Лакаш. В 1776 году на месте старой деревянной постройки выстроили на средства Глигерии Ивановны Луниной (?-?) каменный храм с Екатерининским пределом. У церкви было два престола - во имя Рождества Пресвятой Богородицы и в правом приделе - во имя великомученицы Екатерины. Закрытие произошло в 1941 году с переоборудованием в дом культуры. В настоящее время в селе находится новостройка 2006-2009 гг.

Село Лакаш на Плане генерального межевания Спасского уезда Рязанской губернии 1780-1790 гг.

Деревня Папушево на Плане генерального межевания Спасского уезда Рязанской губернии 1780-1790 гг.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с.Лакаш. Современный вид

Лукерье Ивановне Лакаш и Папушево достались от отца не позже 1762 года. Она была дочерью комиссара Ивана Леонтьевича и Екатерины Юльевны Кутазниковых. Лукерья Ивановна была замужем за бригадиром и статским советником Осипом Дмитриевичем Луниным (1690-ые- между 1751 и 1755).

Герб русского дворянского рода Луниных

Основателем рода, давшего фамилию Зенкин, можно считать Зиновия Карпова. Предполагалось, что фамилия происходит от слова «зенки», т.е. глаза, но генеалогическое исследование эту версию опровергло. В простонародье одна из разговорных форм имени Зиновий – Зенка, вот и стали дети предка Анны Захаровны зваться Зенкиными. Стоит отметить, что во второй пол. XVIII века в селе Ижевское независимо сформировался еще один род Зенкиных, ведущий свое начало от крестьянина Зиновия Павлова (1710-1768).

После смерти Лукерьи Ивановны Луниной между 1776 и 1779 гг. Папушево достается ее сыну, Ивану Осиповичу Лунину (1743-1800). Иван Осипович был офицером в звании поручика.

В 1786 году умирает Никита Амосович, а его сына Карпа Никитича с семьей Иван Осипович Лунин переводит в деревню Ольгино Балашовской округи Саратовского наместничества (сейчас село Ольгино Аркадакского р-на Саратовской обл.). По всей видимости, деревня получила свое название от имени жены Ивана Лунина, Ольги Федоровны.

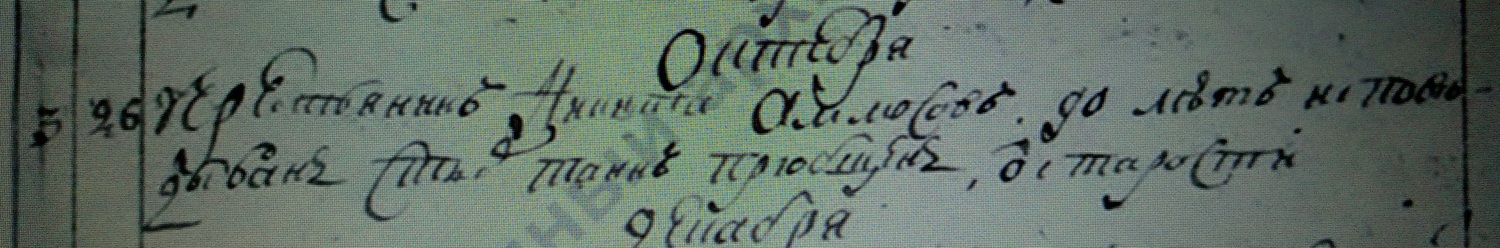

Запись в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы с.Лакаш за 1786 г. о смерти крестьянина д.Папушево Никиты Амосова (ГАРО, ф.627, оп.254, д.8, л.70)

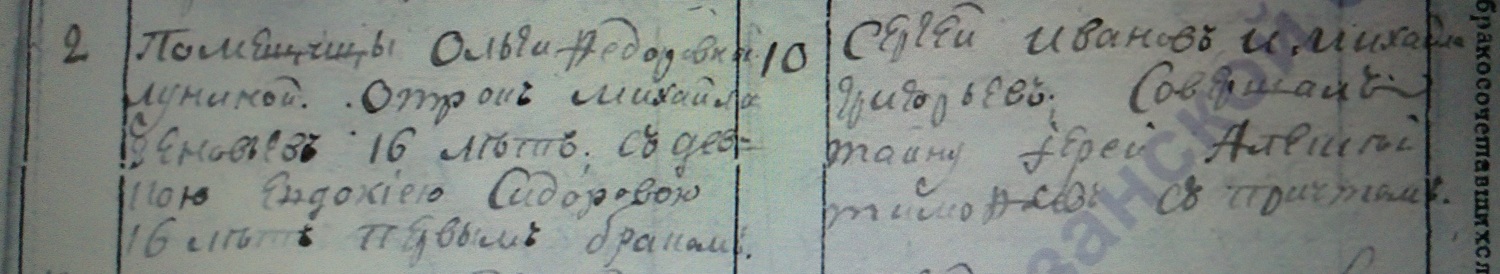

В 1791 году в Ольгино рождается Михаил Зиновьевич Зенкин (1791-?). 22 (10) января 1809 года он женится на папушевской крестьянке Евдокии Сидоровой (1793-?).

После смерти в 1800 в Лакаше Ивана Осиповича Лунина Папушево достается его супруге, Ольге Федоровне Луниной (1745-1812). Она была дочерью подпоручика Федора Федоровича Аладьина (?-?). Не позже 1770 года вышла замуж за подпоручика Ивана Осиповича Лунина.

Запись в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы с.Лакаш за 1809 г. о бракосочетании крестьянина д.Папушево, Михаила Зеновьевича Зенкина (ГАРО, ф.627, оп.254, д.31, л.19)

Не позже 1809 года Зиновий Карпов возвращается в родную деревню. Родной брат Зиновия, Иван Карпов, в это же время переводится на родину в Папушево из села Антоново Шацкого уезда Тамбовской губернии (сейчас село Антоново Чучковского р-на Рязанской обл.). Михаил Карпович, судя по всему, жил в основном в Ольгино. В Папушево у него родилась одна единственная дочь Стефанида в 1818 году. В период 1819-1823 гг. отмечается «провал» в рождении детей у Михаила Зенкина, вероятно, связанный с его отсутствием в Папушево, после чего, с 1824 года появление детей снова фиксируется метрическими книгами церкви Лакаши.

В 1812 году деревня Папушево переходит по наследству сыну скончавшейся Ольги Федоровны Луниной, Николаю Ивановичу Лунину (1773-1843). Николай Иванович был корнетом (1800) Конной гвардии. Возвращение Зенкиных из Саратовской и Тамбовской губерний надо связывать со смертью Ольги Луниной. Имение Ольгино, доставшееся от матери, упоминается с подачи Николая Лунина в "Санкт-петербургских Cенатских объявлениях по судебным, распорядительным, полицейским и казенным делам департаментов объявления" от 1829 года: «В Саратовскую Палату Гражданского Суда. По прозьбе наследника умершей Подпорутчицы Ольги Федоровой Луниной сына, ея Корнета Николая Лунина положения, о непочитании за действительное по объяснению просителя Лунина утраченнаго свидетельства сей Палаты выданнаго, для представления в Вспомогательный Банк помянутой матери его» прошлаго 1798 Октября 2З на имение ее, состоящее Саратовской Губернии Сердобскаго уезда в деревне Ольгиной 70 душ, с тем что есть и где либо свидетельство сие окажется, тоб оное прислано было к уничтожению в сию Палату».

9 сентября 1816 года Зеновий Карпович умирает в Папушево.

Запись в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы с.Лакаш за 1816 г. о смерти крестьянина д.Папушево Зеновия Карпова (ГАРО, ф.627, оп.254, д.38, л.242 об.)

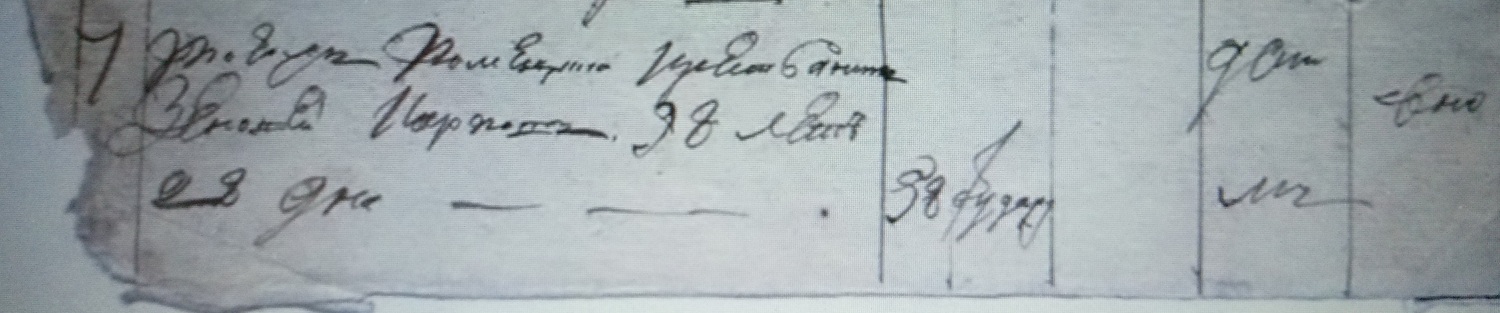

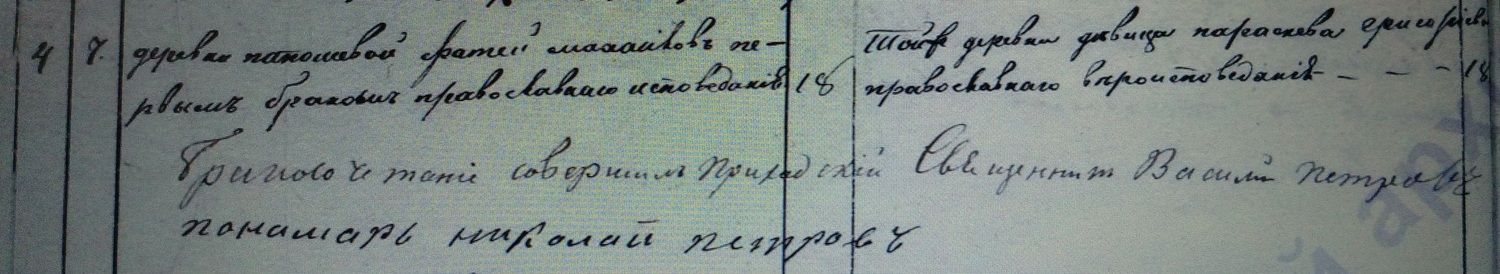

В 1823 году рождается, скорее всего, в селе Ольгино, Фатей Михайлович Зенкин (1823-?). 19 (7) апреля 1841 года он женится на папушевской крестьянке Прасковье Григорьевой (1823-?).

Запись в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы с.Лакаш за 1841 г. о бракосочетании крестьянина д.Папушево, Фатея Михайловича Зенкина (ГАРО, ф.627, оп.254, д.70, лл.498 об.-499)

В конце мая 1843 года в своем имении в селе Лакаш умирает отставной корнет Николай Иванович Лунин. Незадолго до смерти Лунин продал две деревни в Саратовской губернии – Лунино и Ольгино коллежскому ассессору Александру Ивановичу Колемину. «1882 г. (так в объявлении) Октября. Совершена купчая, Гвардии от Корнета Николая Иванова Лунина, на проданное им Коллежскому Ассессору Александру Иванову Колемину, имение, состоящее Рязанской губернии, Спаскаго уезда в селе Локаше 307, и Касимовскаго уезда в деревне Урядиной 178, а всего 485 душ с землями, с переводом долга Московскаго Опекунскаго Совета капитала серебр. 33,950 р. и процентов 1,131 р. 70 к. и 2-е Саратовской губернии, Балашевскаго уезда в селе Лунине 125 душ и деревне Ольгиной 55, а всего 180 душ с переводомъ же долга онаго Совета серебр. 9,787 р. 72 к, а всего в обеих имениях ревизских мужеск. п. 665 душ с землями и пустошами со всеми заведениями, за 150,010 р. Купчая писана на герб. листе в 300 р.».

Действительный статский советник Александр Иванович Колемин (1817-1898) был среди тех, кто подготовил крестьянскую реформу 1861 г. Стоит отметить, что Колемин, будучи членом губернского Комитета по устройству быта помещичьих крестьян от Спасского уезда, помог получить должность чиновника канцелярии при комитете Эдуарду Игнатьевичу Циолковскому – отцу известного ученого.

Надгробие с могилы Николая Ивановича Лунина (1773-1842) и его жены Александры Ивановны (1779-1842) в селе Лакаш

Александр Иванович Колемин (1817-1898). Портрет работы Кудашева С.А., последняя четверть XIX (ГИМ 55709/34811 )

По сведениям списка населенных мест Рязанской губернии 1859 г. в деревне Папушево «при колодце» было 66 дворов крестьян, 250 жителей мужского и 254 жителя женского пола.

После отмены крепостного права в волостном центре Лакаши имение Колемина перешло во владение его зятя, Федора Андреевича Беклемишева, который организовал в селе конский завод «из 23 маток рысистой породы» (Россия. Полное географическое описание нашего отечества, 1902).

В 1862 году у Фатея Михайловича рождается сын Захар (1862-?). Записи в метрической книге лакашской церкви о его рождении обнаружено не было. До сих пор неизвестно, где же он появился на свет. В период 1861-1866 гг. отмечается "провал" в рождении детей у Зенкиных. После отмены крепостного права Фатей Зенкин, как и многие крестьяне Спасского уезда, мог сезонно работать за пределами волости и, возможно, губернии. Была ли это Астрахань, сказать сложно. Первые упоминания пребывания крестьян Папушева в Астрахани относятся к началу 80-ых гг. XIX века.

Зенкины жили практически по соседству со знаменитым по нескольким причинам селом Ижевское. Если даже мельком взглянуть на историю Ижевского, то открывается поистине уникальная историческая картина. Уже в первой половине XIX века оно прослыло, как богатейшее село имперской России. Причиной тому стал бондарный промысел, которым занималась большая часть местного населения не только Ижевской волости, но и всего Спасского уезда, а это тысячи и тысячи крестьян. В самом же Ижевском бондарей было большинство, поэтому село по праву можно назвать бондарной «столицей» Российской империи. Действительно, в услугах местных мастеров нуждалась вся страна. Спрос на бочки в те времена был необычайно высок, и ижевские крестьяне знали, что такое хороший заработок.

Доход позволил крестьянам в 1832 году обрести свободу через личный выкуп у помещика из знаменитой династии уральских заводчиков Николая Ивановича Демидова (1773-1833): «…в 1832 г. крестьяне с.Ижевского были отпущены в звание свободных хлебопашцев. Память о нем – как благодетеле – доселе чтится жителями с.Ижевска и у редкого из них не значится его имя в домашнем поминальнике» (Н.Ф. Токмаков. Историко-статистическое и археологическое описание села Ижевского. Москва, 1899, с.8). Кстати, Демидов заработал на этом вполне выгодном для себя предприятии 3,4 млн руб., покрыв тем самым долг на сумму в два раза меньшую.

Из освободительного акта Демидова «Села Ижевского с деревнями приказчику, вотчинному правлению и всем крестьянам» от 18 июня 1832 года: «Заключаю сие письмо мое тем, что я, уволив крестьян Ижевской вотчины в звание свободных хлебопашцев, принимаю ныне на себя обязанность покровителя бывших крестьян моих и желаю быть ходатаем во всех их делах».

Обеспеченные крестьяне строили себе дома полностью из кирпича – случай невиданный по массовости для российского села. К слову, после сильнейшего пожара 1863 года, когда выгорело большая часть всех деревянных построек, ижевский сельский совет постановил строить дома только в камне, а крыши крыть железом. Строили и весьма активно, благо, средства позволяли. И вправду, прогуливаясь по длинным ижевским улицам, поражает то, как много здесь жилых каменных строений, чьи архитектурные особенности выдают в них дореволюционные постройки. Находясь в Ижевском, для любителей старой архитектуры представляется уникальная возможность увидеть в таком количестве и разнообразии образцы провинциального русского классицизма. Среди архитектурных памятников местного значения в селе наберется почти четыре сотни жилых зданий. Местное зажиточное крестьянство даже конкурировало между собой за право построить лучший дом, когда для этих целей нанимали рязанских архитекторов.

Только 5 января 1865 года 5000 душ крестьян Ижевского общества полностью внесли за себя выкуп, став свободными. В память об этом долгожданном событии на кладбище Казанской церкви ижевцы строят на каменном фундаменте деревянную церковь во имя священномученика Тимофея, епископа Прусского.

Больше всего село Ижевское знаменито тем, что является родиной российской, да и мировой космонавтики, родившаяся на рязанской земле вместе с Константином Эдуардовичем Циолковским в 1857 году. Небольшой каменный одноэтажный дом начала XIX века, в котором появился на свет русский гений, стоит на самой длинной и вместе с тем главной улице Ижевского, носящей имя ученого (ул. Циолковского, д. 210). Некогда он принадлежал приказчику помещика Демидова. В середине XIX века в нем размещалась почтовая контора, а после его стали сдавать внаем. Константин Циолковский прожил в Ижевском менее года (с осени 1857 по лето 1858 г.), а вот его отец Эдуард Игнатьевич и мать Мария Ивановна (урожденная Юмашева) жили здесь целых девять лет, начиная с июня 1849 года. Циолковский отец попал в Ижевское по службе – он был спасским уездным лесничим. До 1854 года семья ютилась в доме торговца Михайлова на улице Красной, пока не пришлось сменить жилье на более просторное из-за рождения все новых детей. Уже летом того же года Эдуард Игнатьевич с семьей перебрался в Рязань, поскольку он не нашел общего языка с местным начальством.

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) в детстве. Фото 1863-1864 гг., Рязань.

Источник: ru.wikipedia.org

Дом-усадьба К.Э. Циолковского в с.Ижевское

Источник: www.culture.ru

В 1872 году уже упомянутый Камергер Высочайшего двора, статский советник Федор Андреевич Беклемишев недалеко от села Лакаш организовал производство зеркального стекла. Появлению местного стекольного производства стало Лакашинское месторождение чистых кварцевых песков: «Для обеспечения вышеозначенного завода необходимыми для его производства песком и топливом, учредитель Беклемишев предоставляет Обществу, за особое вознаграждение, по соглашению с Обществом, право добывать и разрабатывать в течение 96 лет находящиеся у него в Лакашинском имении на пустопорожних местах песчаные наслоения и торфяные залежи» (Устав Русско-Бельгийского общества для производства зеркального стекла, бывшая фирма Ф.А. Беклемишева, Москва, 1896, с.3). В 1896 году императором в Царском Селе был утвержден устав Общества. К 1901 году небольшое предприятие с числом рабочих менее сотни человек разрослось до крупного завода «Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла» с несколькими тысячами человек. На заводе работали некоторые из Верстуковых – родственников Зенкиных по линии матери Анны Захаровны. К сожалению, предприятие просуществовало не более двух лет, не выдержав конкуренции с одноименными заводами. В 1910 году предполагалось возобновить работу предприятия с отправной баржи с произведенной продукцией в Москву, однако, этого так и не произошло. Сейчас его развалины можно увидеть у деревни Брыкин Бор по соседству с Папушево. В 20-ые гг. постройки заброшенного завода стали разбирать на кирпичи, из которых строили дома в Папушево.

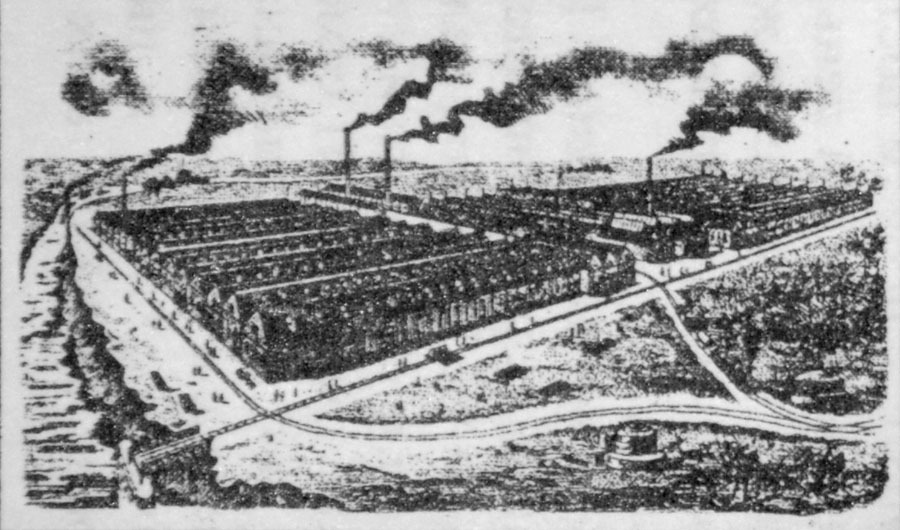

Изображение стеколького завода Русско-Бельгийского общества на бланке акционерного общества.

Источник: https://pogonin-sv.livejournal.com/86438.html

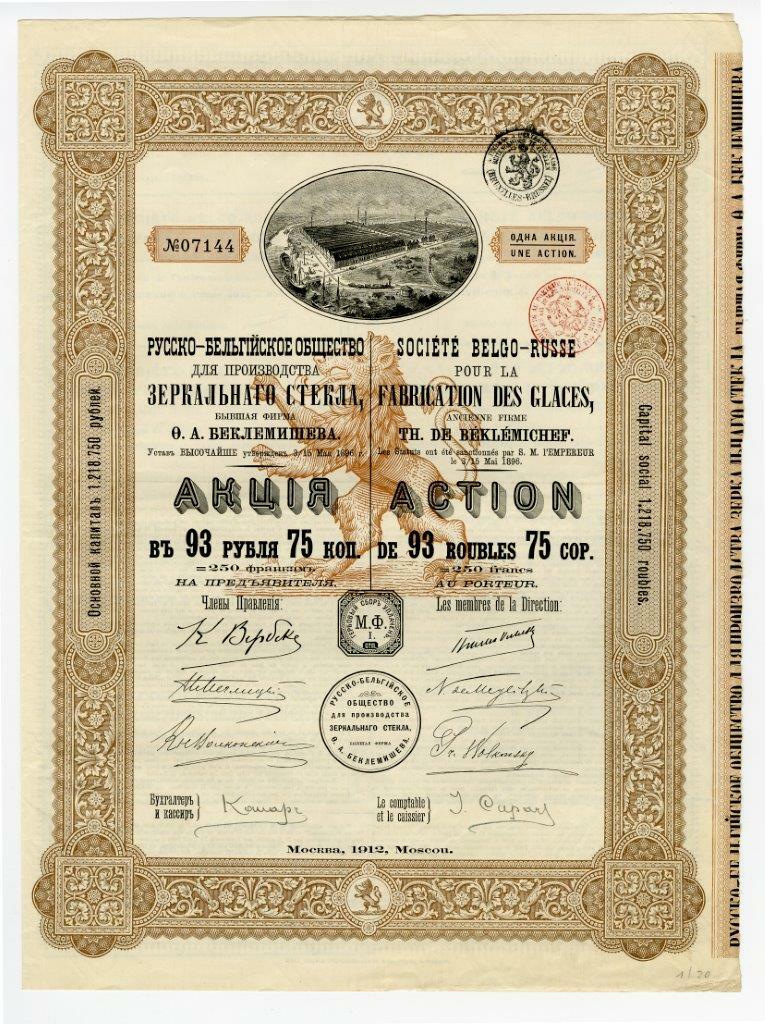

Акция на предъявителя Русско-Бельгийского общества (1912 г.)

Источник: Википедия

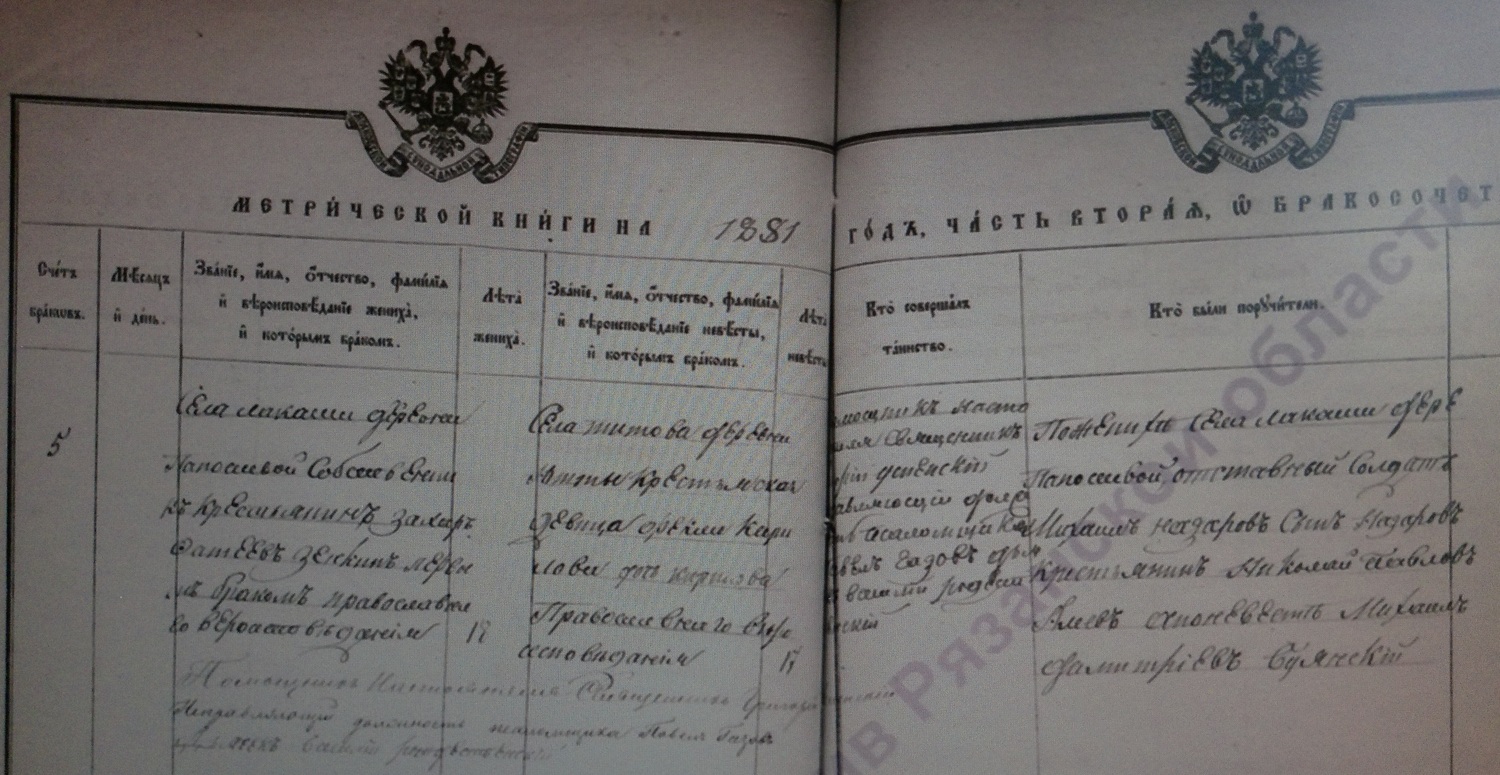

4 февраля (23 января) 1881 года Захар Фатеевич Зенкин женится на крестьянке д.Юшта (Ламша) Китовской волости Касимовского уезда Фекле Кирилловне Кириловой (1863-?). Поручителями по женихе были отставной солдат деревни Папушево Михаил Назарович Назаров и Николай Павлович Алеев, а по невесте папушевский крестьянин Михаил Дмитриевич Буяновский (ГАРО, ф.627, оп.254, д.249, лл.166 об.-167). Фекла Кирилловна была родом из мордовской деревни. Вероятно, ее происхождение также связано с местной мордвой.

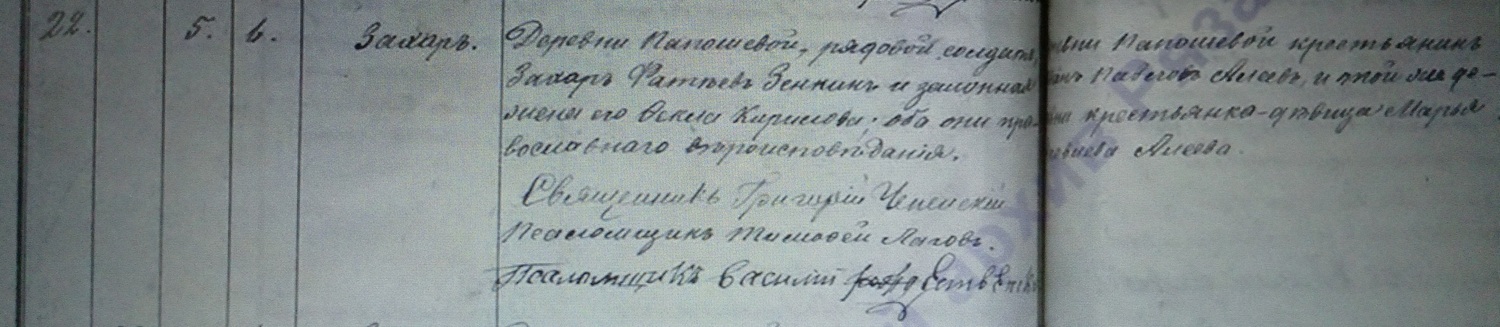

Запись в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы с.Лакаш за 1881 г. о бракосочетании крестьянина д.Папушево, Захара Фатеевича Зенкина (ГАРО, ф.627, оп.254, д.249, лл.166 об.-167)

17 (5) сентября 1887 года в Папушево рождается Захар Захарович Зенкин (1887-1942). Восприемниками при крещении были крестьяне д.Папушево Иван? Павлович Алеев и девица Мария Павловна? Алеева.

Запись в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы с.Лакаш за 1887 г. о рождении крестьянина д.Папушево, Захара Захаровича Зенкин (ГАРО, ф.627, оп.254, д.127, лл.155 об.-156)

26 (13) февраля 1908 года Захар Захарович женится на папушевской крестьянке Агафье Павловне Верстуковой. Поручителями по жениху были крестьянин Папушево Григорий Сергеевич Демышев, села Лакаш Яков Федорович Янкин, по невесте крестьяне Папушево Андрей Иванович Верстуков и Филипп Сергеевич Ивашкин.

Род Верстуковых ведет свое начало, как и род Зенкиных, из деревни Папушево. Отцом Агафьи Павловны был крестьянин Павел Петрович Верстуков (1860-?), его отец Петр Федотович (?-?), далее Федот Селиверстович (?-?), Селивестр Григорьевич (1740-1802), Григорий Леонтьевич (1713-?), Леонтий Савич (1688-?) и Савва Максимович (1650-?).

Агафья Павловна Зенкина (Верстукова) с малолетней дочерью Екатериной. Фото ок.1914 г.

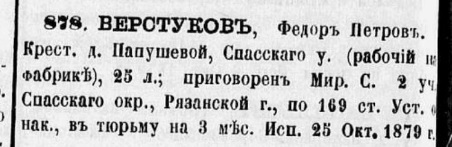

Родной дядя Агафьи Павловны, Федор Петрович Верстуков (1853-?), будучи фабричным рабочим, в 1879 году был осужден по приговору Мирового Судьи Спасской округи по статье 169 Устава о наказаниях (за кражу) и помещен под стражу на три месяца.

Ведомость справок о судимости : 1880, кн. 1, стр. 56

Любопытна фамильная история бабушки Анны Захаровны по маминой линии, Федосьи Никитичны Верстуковой (?-?), урожденной Буянской-Буяновской. Род Буяновских (пол. Bujanowski, бел. Буяноўскі, укр. Буяновський) (наиболее ранняя форма написания фамилии) ведет свое начало с первой трети XVIII века от крестьян одного из старейших казацких сел округи на берегу реки Ока, Тырново Шиловского района (ранее Тынорская, Тырновская Слобода). В 20 км от Буяновских, в селе Желудево Спасского уезда, жили предки поэта Серебряного века, Николая Степановича Гумилева. Они происходили из духовного сословия и изначально носили фамилию Пановы.

Первые достоверные сведения о представителях рода относятся к 1744 году с упоминанием во второй ревизской сказке девяностолетнего крестьянина Иева Ерофеева (1654-1751) и его единственного двадцатидвухлетнего сына Авраама (1722-1759) с детьми, принадлежащих генерал-адъюнкту Василию Федоровичу Салтыкову. Разница в возрасте отца и сына кажется очень странной. По сведениям 1719 года в составе двора, принадлежавшего братьям Никифору и Сергею Максимовым, значится двоюродный брат Вавила Никифорова, Василий Фокин (1654-?). Именно этот крестьянин в ревизии 44-го года по непонятному стечению обстоятельств записан уже как Иев Ерофеев, живший отдельно, но по соседству с потомками Никифора Максимова. Среди выбывших после первой ревизии 1719 года салтыковских крестьян Василий Фокин не значится (РГАДА, ф.350, оп.2, д.4118, л.254). Тем не менее во второй ревизии 1744 года и последующей ревизии 1762 года он записан, как Иев Ерофеев, проживший 97 лет и скончавшийся в 1751 году. Вероятнее всего, Иев Ерофеев является совсем другим человеком, который вряд ли родился раньше 1690 года.. К началу XX века Буяновские помимо Рязанской известны также чаще из Подольской и реже из Варшавской, Ломжинской, Волынской, Гродненской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Таврической, Томской губерний. Это были не только поляки или белорусы, но и евреи. Представители типичной для Польши, Белоруссии и Украины фамилии могли оказаться в Рязанской губернии по время внешних конфликтов. Буяновские упоминаются еще в XVI веке. Так в списках драбских рот наемного войска Великого княжества литовского за 1568-69 гг., принимавшего участие в Ливонской войне, значится ротмистр Ян Буяновский со 150 солдатами, которые дислоцировались в Чашниках. Некоторые Буяновские попали в «Гербовник Белорусской шляхты» с присвоенным им польским дворянским гербом Юноша. В конце XVI-начале XVII века бобруйским старостой значится Ян Буяновский. Самые ранние из российских Буяновских еще в XVII веке стали основателями династии служилых людей нынешнего Новокузнецка. Шляхтич Андрей Буяновский родом из Калишского воеводства был участником русско-польской войны 1654-1667 гг., взятый в плен в самом начале кампании, верстанный впоследствии в дети боярские и присланный по грамоте в Кузнецкий острог в 1668 году для несения службы. По сведениям переписи 1748 года среди помещичьих крестьян Шацкого уезда, куда входило и село Тырново, было немало поляков, которые, по всей видимости, оказались в рязанщине после войны за польское наследство 1733-35 гг. Известно, что в 40-ые гг. крепостные южных губерний, такие как Тамбовская и соседняя с ней Рязанская, пополнялись пленными из Белоруссии, Польши и Прибалтики. Происходил приток пленных с упомянутых территорий и раньше, во время Северной войны 1700-1721. В документах по Борисоглебскому стану Шацкого уезда периодически встречаются помещичьи крестьяне «щведской нации», а также поляки под русскими новокрещеными именами. Какие-то пленные строили Петербург, кто-то осваивали Сибирь, а некоторые оказались закрепощенными на рязанской земле. Вероятнее всего, Иев Ирофеев оказался в Тырновской Слободе не позже 1721 года, поскольку в 1722 году у него родился сын Авраам. В это же самое время (достоверно с 1719 по 1725 гг.) в Архангельске, а позже в Соловецком монастыре в заточении находится рижский протопоп Иоанн Буяновский.

По другой версии Буяновские связаны с рязанской ветвью дворян Мясоедовых. Считается, что род происходит от шляхтича Якова-Мясоеда, который выехал из Польши на служение к князю Ивану III в 1464 году.

Из описания герба рода Мясоедовых: «К Великому Князю Ивану Васильевичу, в 6972/1464 году выехали из Польши в Москву служить два брата Хрущ, от коего пошли Хрущовы и Мясоед, коему по крещении наречено имя Яков, и от него пошел род Мясоедовых. Потомки сего Мясоедовы Российскому Престолу служили Стольниками, Стряпчими и в иных чинах, и жалованы были от Государей в 7125/1617 и других годах поместьями».

Первым из известных представителей рязанской ветви Мясоедовых, возможно, связанных с ранее упомянутым родоначальником фамилии, был Буян-Петр Мясоедов (?-до 1617) – государев служилый Шацкого уезда. Его детям, Филиппу (?-?), Артемию (1605-?) и Иосифу (1607-?) принадлежали доставшиеся по наследству от отца земли в Шацком уезде недалеко от села Тырнова Слобода.

Из Писцовой книги Шацкого уезда за 1617 год: «За Филькою, да за Ортюшкою, да за Оською за Буяновыми детьми Мясоедова, что было за Помином за Невзоровым сыном Сухово, а после за отцом их за Буяном четь деревни Семениковской Суховской на речке на Воронке, а в чети: двор помещиков; два двора люцких; (в) крестьянин Образка Захаров; бобыль Тимошка Богданов; двор пуст ... За ними ж, что было за Воином, да за Мордвинком, да за Ортемком за Бегуновыми, а после за отцом их за Буяном, жеребей деревни Семеникова Бегунова на речке на Варанке, а в жеребье: три места дворовых… Да что было за Воином же за Бегуновым, да за Помином за Сухова, жеребей деревни Курова озерка на Куровском борку, пуст… А платить з живущево с полуосмины. Филька служит, Ортюшка 12 лет, Оська 10 лет, у них же мать вдова Анна».

В 1622 году Филипп Мясоедов значится, как городовой Шацка, после чего следы его теряются. В 1638 году среди Мещерских дворовых упомянуты Михаил и Артемий Буяновы дети Мясоедова. В 1646 году Артемий и Иосиф – вотчинники Подлесного и Борисоглебского станов. Род рязанских Мясоедовых был продолжен только младшим Буяновым сыном Иосифом. Возможно, Филипп Мясоедов, будучи «разжалованным», мог оказаться среди жителей Тырновой Слободы, дав новую фамильную ветвь крестьян Буяновских. Нельзя и исключать той версии, что Буяновские были среди крепостных Буяна Мясоедова.

Несколько поколений Буяновских принадлежали таким помещикам Тырново, как генерал-аншефу Василию Федоровичу Салтыкову, генерал-майору Матвею Алексеевичу Гагарину, полковнику Николаю Федоровичу Чихачеву, гвардейскому корнету Николаю Ивановичу Лунину. При Лунине в 1834 году большую семью Павла Нефедьевича Буяновского (1779-1852) по неизвестной причине переводят в деревню Папушево. Примечательно, что Буяновские основали свою деревню, которая получила название в честь первопоселенцев. Однако по данным ревизских сказок они числятся в Папушево, а по метрическим книгам – в Буяновской. С 1855 года деревня стала называться Буянская, а в 1861 году слилась с деревней Папушево.

В период с 1882 по 1898 год родной брат Федосьи Никитичны Верстуковой, Тимофей Никитич Буяновский, ездил на заработки в Астрахань. В 1910 году он уже числится, как крестьянин села Лакаш.

В 1872-1917 гг. фамилия писалась, как Буянский. Не позже 1882 года в документах фигурирует вариант фамилии Буяновский.

Кто первым из рода Зенкиных стал заниматься бондарным делом – неизвестно. Последним был отец Анны Захаровны – Захар Захарович Зенкин, попавший по работе в далекий Прикаспий. Дело в том, что в Ижевском и округе после откупа у Демидова была высокая конкуренция среди местных тысяч и тысяч бондарей: «…с 1867-1913 г. Отхожий промысел бондарного ремесла в нашей волости так разросся, что ежегодно на него стало уходить до 2000 человек. Не менее того же количества уходить народу и теперь на этот заработок на юг России из окружающих Ижевское сел и деревень других волостей. Учителями последних первоначально были бондари-ижевцы. Главными пунктами по бондарству для Ижевцев являются Таганрог, Одесса, Петровск, Баку, Тифлис, но особенно нравился бондарный промысел в Астрахани, где большинство наших бондарей работают на Балде и Форпосте. В хорошие годы они единолично зарабатывают по 3-4 рубля ежедневно, заколачивая довольно порядочные суммы денег…» (Бакулин Д.И. Из истории села Ижевского. Рязань, 1913, с.11). По этой причине многие уезжали из села и окрестных деревень и обосновывались на новых местах, чаще всего в приволжских городах, в том числе в Астрахани.

Бондарная артель Астрахани. Фото нач. XX века

Уборка и чистка рыбы в Астрахани. Фото нач. XX века

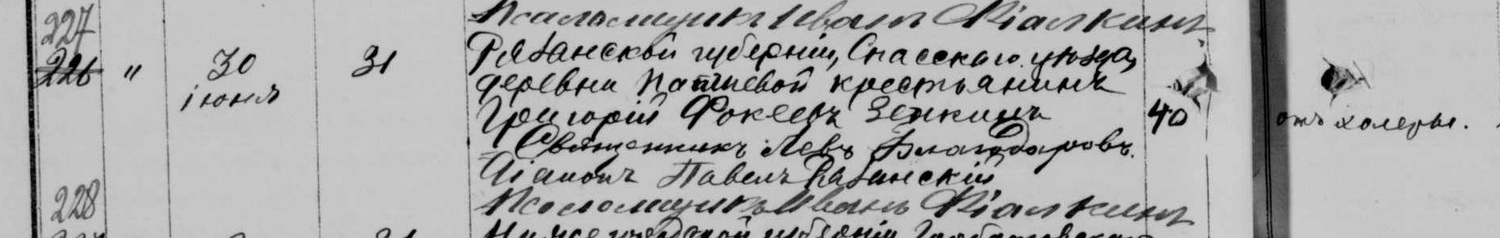

Из д.Папушево на Каспий крестьяне уже ездили в 1883 году. Первые же упоминания об астраханских Зенкиных относятся к 1885 году. В этом году в городе жил и работал дядя Захара Захаровича, Григорий Фатеевич Зенкин (1852-1892), который умер в станице Атаманская (ныне – Астрахань) в 1892 году.

Запись в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы станицы Атаманская за 1892 год о смерти крестьянина д.Папушево, Григория Фатеевича Зенкина (ГААО)

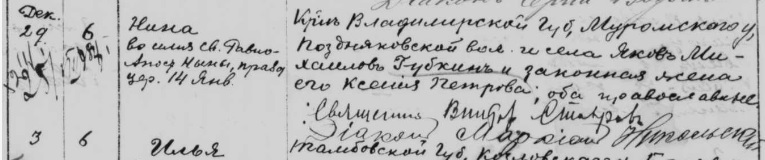

Даже однофамильцы известного поэта Сергея Есенина приезжали в Астрахань на работу из рязанщины. Среди них был, например, крестьянин села Инякино Спасского уезда Макарий Васильевич Есенин. Также вместе с Зенкиными жили в станице родственники отца отечественной нефтяной геологии, Ивана Михайловича Губкина. Среди них был крестьянин села Поздняково Муромского уезда и родной дядя Ивана Михайловича, Андрей Иванович Губкин (?-?). Он сезонно работал в Астрахани в 1887-1890 гг. Также в станице в 1903 году жил родной брат Ивана Михайловича, Даниил Михайлович (1873-?). Второй родной брат, Яков Михайлович (?-?) в 1909-1917 гг. жил в другом районе Астрахани ближе к кремлю.

Запись в метрической книге Христорождественской церкви г.Астрахань 1913 г. о рождении дочери Нины у крестьянина с.Поздняково Муромского уезда, Якова Михайловича Губкина (ГААО, ф. 731, оп. 3, д. 102, лл.1 об.-2)

Иван Михайлович Губкин (1871-1939)

У Зенкиных в станице Атаманская, расположенной на правом берегу Волги напротив астраханского кремля, был свой дом. В основанной еще в XVIII веке казаками станице в начале XX века было несколько десятков бондарных заведений, в одном из которых работал Захар Захарович. По осени, скорее всего, возвращались в Рязанскую губернию и готовили материал для бочек на следующий год.

Помимо Астрахани Зенкины ездили на Кавказ. Так двоюродный брат Захара Захаровича, Николай Григорьевич Зенкин с 1908 по 1917 год значится среди прихожан Михайло-Архангельского кафедрального собора г.Владикавказ (ЦГА Респ.Северная Осетия, ф.296, оп.1, д.44, лл.42об.-43; д.51, лл.54об.-55). В 1920 году он уже значился, как гражданин города (ЦГА Респ.Северная Осетия, ф.296, оп.1, д.53, лл.25об.-26).

С началом Первой Мировой Захар Зенкин, как и многие в то время, оказывается на театре военных действий. Есть предположение, что призывался он из Астрахани. На момент рождения дочери Анны, когда уже больше месяца шла война, Захар Захарович был не в Рязанской губернии. Скорее всего, в 1914 году он сфотографировался со своим другом (оба в военной форме) в Саратове в фотоателье «Художественная фотография Ф. Муратова», расположенном на углу улиц Московская и Соборная (ул.Соборная, д.42). Это также косвенно указывает на его перемещение к месту расположения воинской части из Астрахани.

Захар Захарович Зенкин (1886-1942), стоящий справа. Фотоателье "Художественная фотография Ф. Муратова", Саратов (ок. 1914 г.)

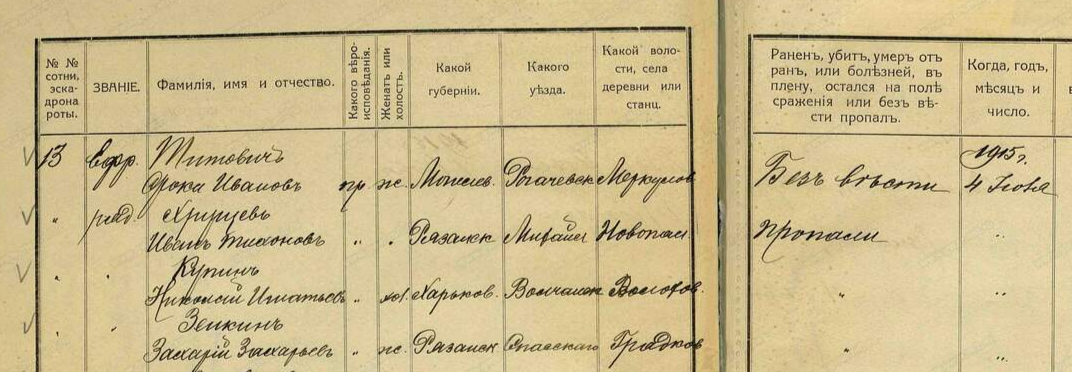

На фронте Зенкин воевал в составе 13 роты 117-го пехотного Ярославского полка, находясь в звании рядового. В Польском мешке во время боя от 17 (4) июля 1915 года пропал без вести. Возможно, в течение года или меньше, находился в плену у неприятеля. В 1916 году он снова выходит на военную арену и значится уже, как канонир (рядовой артиллерии) в составе 17 армейского корпуса 35-й пехотной дивизии.

Запись в именном списке потерь нижних чинов 117-го пехотного Ярославского полка (РГВИА)

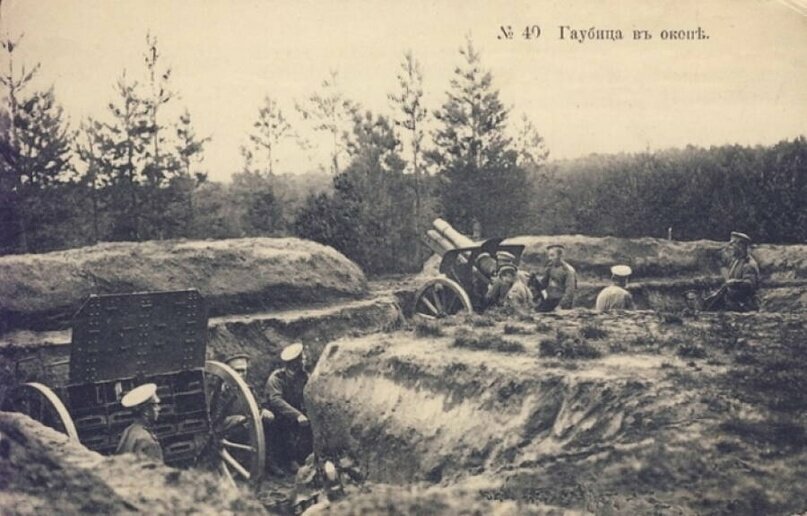

«В боях 15, 18 августа 1916 года доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели» (Алфавитный список лиц, награжденных Георгиевскими крестами 4 ст.1915-1917 гг., стр.68). Возможно, во время этого боя был ранен в руку. За этот подвиг приказом по 17 армейскому корпусу от 1916 г. был награжден георгиевским крестом 4 степени (ст.67, п.29 Георгиевского статуса).

Артиллеристы в Первую мировую войну

Георгиевский крест 4-й степени

После революции Захар Зенкин остался один с двумя дочерьми: Екатериной и Анной. Со слов родственников его супруга, Агафья Павловна, была убита. Не исключено, что случилось это в «кровавые» мартовские дни 1919 года во время массовых выступлений астраханских заводских рабочих на почве сложнейшего продовольственного положения и назревающего голода. При всем притом от заводчан требовали высоких производительных темпов. Обстановка была накалена, и 10 марта с целенаправленным прекращением работ люди вышли на забастовку.

Екатерина Захаровна Абрашкина (Зенкина) с сыном. Фото 30-ых гг.

Из воспоминаний члена партии социалистов-революционеров П. Силина от 1920 года: «десятитысячный митинг мирно обсуждавших свое тяжелое материальное положение рабочих был оцеплен пулеметчиками, матросами и гранатчиками. После отказа рабочих разойтись был дан залп из винтовок. Затем затрещали пулеметы, направленные в плотную массу участников митинга, и с оглушительным треском начали рваться ручные гранаты. Митинг дрогнул, прилег и жутко затих. За пулеметной трескотней не было слышно ни стона раненых, ни предсмертных криков убитых на смерть ... Вдруг масса срывается с места и в один миг стремительным натиском удесетяренных ужасом сил прорывает смертельный кордон правительственных войск. И бежит, бежит, без оглядки, по всем направлениям, ища спасения от пуль снова заработавших пулеметов. По бегущим стреляют. Оставшихся в живых загоняют в помещения и в упор расстреливают. На месте мирного митинга осталось множество трупов. Среди корчившихся в предсмертных муках рабочих кое-где виднелись раздавленные прорвавшейся толпой и «революционных усмирителей».

Жертвы мартовского восстания в Астрахани. Фото 1919 г.

Карательные меры продолжились и в последующие дни вплоть до 15 марта: «Председатель Рев. Воен. Сов. Республики Л. Троцкий дал в ответ лаконическую телеграмму: «расправиться беспощадно». И участь несчастных пленных рабочих была решена. Кровавое безумие царило на суше и на воде. В подвалах чрезвычайных комендатур и просто во дворах расстреливали. С пароходов и барж бросали прямо в Волгу. Некоторым несчастным привязывали камни на шею. Некоторым вязали руки и ноги и бросали с борта … в городе в чрезвычайных комендатурах было так много расстрелянных, что их едва успевали свозить ночами на кладбище, где они грудами сваливались под видом «тифозных»».

16 марта «на заборах появились новые приказы. Всем рабочим и работницам под страхом ареста, увольнения, отобрания карточек приказывалось явиться в определенные пункты на похороны жертв «восставших». «Революционной рукой мы будем карать ослушников»».

В результате этой кровавой бойни было убито не менее 4000 человек.

«По адресу рабочих говорится гневное: «сами виноваты». Титулованный палач К. Мехоношин шлет войскам благодарственное послание... «Вы исполнили свой революционный долг и железной рукой, не дрогнув, раздавили восстание. Революция этого не забудет. А рабочие сами виноваты, поддавшись на провокацию»».

После всех этих трагических событий Захар Захарович возвращается на родину, где женится вновь. От второго брака у него родилось еще две дочери: Валентина и Полина.

Вторая жена Захара Захаровича Зенкина с дочерью Полиной. Фото 1949 г.

Валентина Захаровна Пантелеева с мужем Василием. Фото 50-ыг гг.

Он умер в 1942 году в селе Лакаш Спасского района Рязанской обл., где и был похоронен.