ИСТОРИЯ РОДА УЛЬЯХИНЫХ

XX век

В 1900 году тщанием местных жителей Речицы, в деревне открылась школа. Она располагалась на правом берегу Малой Полянки в 100 саженях от ближайшего строения. Она была деревянной и одноэтажной с одним классом, в котором стояло 11 парт. Была маленькая комнатка для учительницы и небольшая кухня с русской печью, служившая также раздевальней для учеников. По данным 1913 года в школе обучалось 50 человек.

С 1902 года поочередно старостами Воскресенской церкви были братья, жиздринские купцы Петр и Павел Ивановичи Меньшиковы, вносившие немалые средства в виде денежных и вещественных пожертвований на нужды церковного причта: серебряно-золоченый оклад для иконы Тихвинской Божьей Матери, священническое и диаконское облачение, крупные выплаты за право быть похороненными у церковных стен их отца, матери, бабки. Много сделал для храма и купец Иван Абрашин, приобретая священническое и диаконское облачение и пр.

Дом купца П.А. Меньшикова в с.Ульяново. Фото: Антон Ульяхин

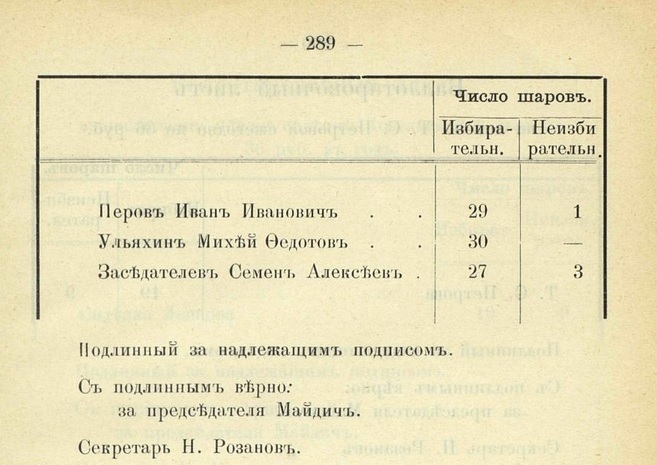

По сведениям Журналов XXXVII очередного Козельского уездного земского собрания за 1902 год во время заседания от 9 октября (26 сентября) 1901 года в присутствии председателя М.В. Сабо, гласного М.А. Клягина и члена управы И.Л. Утюганова избирались попечители уездных училищ; среди них Михей Федотович Ульяхин единогласно (30 голосов) был избран в качестве попечителя Речицкого начального училища ().

Журналы XXXVII очередного Козельского Уездного Земского Собрания за 1902 г. Запись об избрании Михея Федотовича Ульяхина попечителем Речицкого начального училища (стр. 289, 319)

По сведениям книги «Промыслы кустарные, местные и отхожие в Калужской губернии» за 1902 год в д. Речица кустарным промыслом занимались, но не уточняется, каким именно.

Подробности узнаются из «Краткого очерка отхожих промыслов Калужской губернии» за 1903 год – 23% населения Перестряжской волости (1778 чел.) уходили на отхожие промыслы в Орловскую, Тульскую, Московскую и Владимирскую губернии, где нанимались на работу плотниками, торфяниками, землекопами, кирпичниками, пастухами и подпасками. В подпаски в основном уходили дети с 10-летнего возраста. Всем отходникам на время сезонных работ (до осени) выдавались паспорта в основном на один год и реже на пять лет. Среди местных промыслов были только маслобойный (78 чел.) и портняжный (36 чел.).

Из Очерка сельскохозяйственного промысла в Калужской губернии за 1903 год становится известно, что «на сельскохозяйственные работы идут преимущественно женщины и работы эти не требуют никакого специального знания и подготовки… Особенно много идет женщин из волостей Перестряжской, … Женщины на хозяйственные работы нанимаются артелями и называются «монанками»».

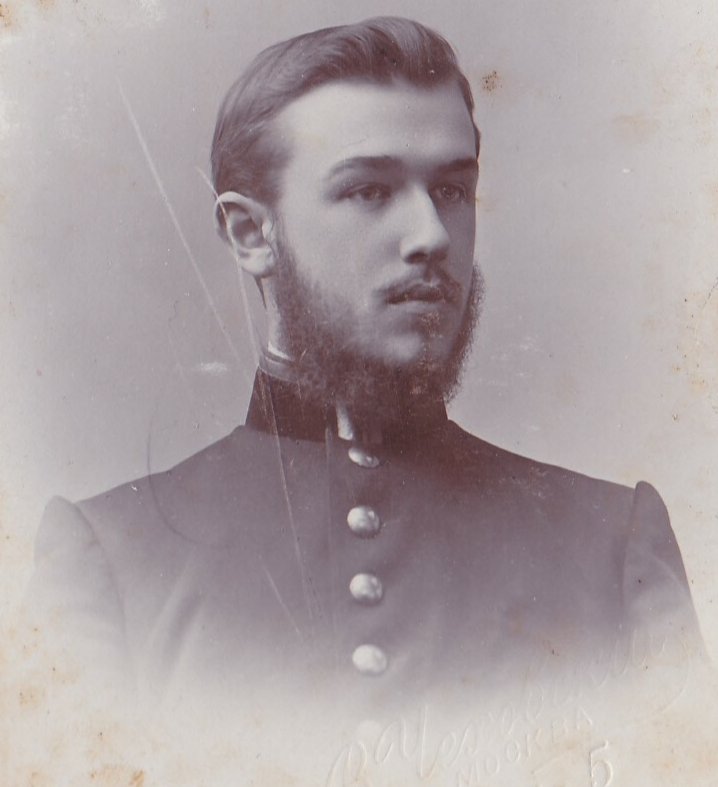

С самого начала XX века крестьяне Перестряжской волости отправляются на заработки на восток Богородского уезда в село Савостьяново недалеко от нынешнего города Дрезна. В 1907 году двоюродный племянник Егора Власовича, Михей Федотович, сезонно живет в селе Савостьяново. Промышленное село на тот момент было известно своей бумаготкацкой фабрикой торгового дома «Тряпкин П.Г. и Ко». Помимо текстильного промысла здесь организовывались и торфоразработки на местных болотах, расположенных южнее Савостьяново между деревнями Козлово и Юркино. Добываемый торф шел на поддержание рабочего состояния фабрики. Вероятнее всего, именно на торфяных болотах, которые сдавало крестьянское общество Тряпкиным, и работали приезжие из Речицы.

Бывшая фабрика Тряпкиных в д.Савостьяново

Источник: drezna-istoki.ru

Обводненные участки бывших торфоразработок южнее д.Савостьяново

Лучшими работниками-торфяниками были признаны крестьяне Калужской, Рязанской и Владимирской губерний, куда зимой отправлялись служащие мануфактур с целью заключения контрактов с артелями на период летних работ. В 1910 году Стефан Федотович Ульяхин (?-?) замечен в селе Войнова-Гора недалеко от Орехово-Зуево (ЦГАМО, ф.14989, оп.1, д.10, л.212). Эти места также связаны с торфодобычей. В 1911-1914 гг. речицкие крестьяне Илья Максимович Никишев вместе с братом Федором Максимовичем (1886-?) ездят на торфоразработки в Богородский уезд в село Селино (ныне д.Давыдово под Ликино-Дулево) и Запонорье. «Запонорское» торфяное болото у одноименной деревни разрабатывалось арендующими казенные торфяники Товариществом Балашова, а также А.И. Кулаковой. В 1913 году Илья Максимович живет в селе Дулево (ныне город Ликино-Дулево) (ЦГАМО, ф.14989, оп.1, д.61, лл.131об.-132). В 1911 году Федор женился в Селино на крестьянке Стефаниде Ивановне Бубновой (1888-?) из сельца Никитского (ныне д.Рудне-Никитское). В 1916 году Федор Никишов уже живет в с.Рудня-Никитское.

В 1916 году крестьяне Речицы известны среди кирпичников деревни Кучино Пехорской волости (ныне г.Железнодорожный Московской области). Они могли работать на кирпичном заводе, принадлежавшем потомственному почетному гражданину Сергею Дмитриевичу Милованову (1883-1951) или же на предприятии 1-го Дома Куприянова и Ко, которым заведовал купец Иван Сергеевич Куприянов (1888-1930). Землю под выборку глины (ныне пруд Керамик) на берегу реки Пехорка сдавала Троицкая церковь в усадьбе Румянцевых Троицкое-Кайнарджи, которую посещали отходники.

Сергей Дмитриевич Милованов (1883-1951). Фото В. Чеховского. Нач. XX века. Источник: Wikipedia

Кучинский кирпичный завод. Фото нач. XX век.

Источник: museum-obiralovka.ru

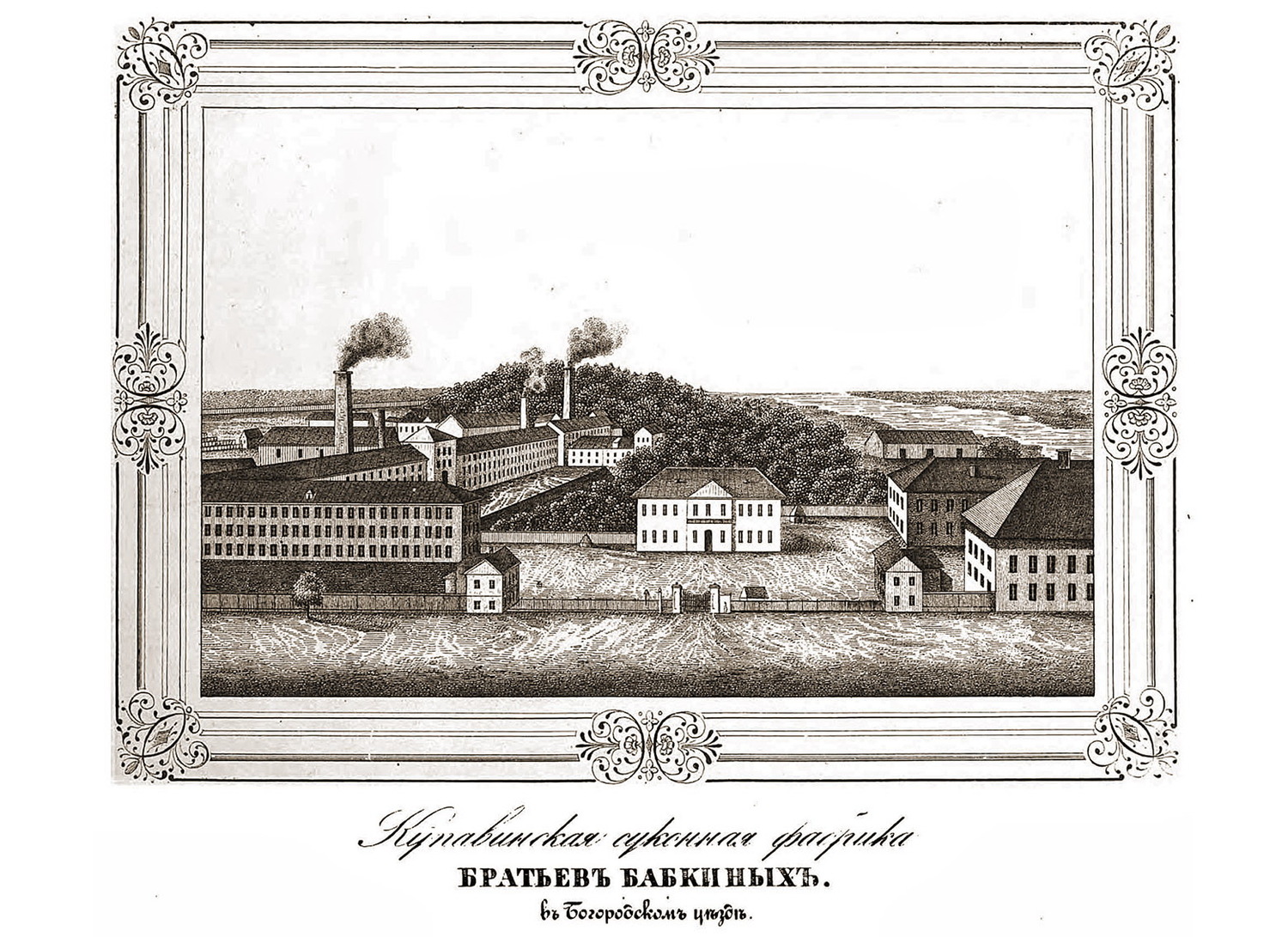

С 1898 года на западе Богородского уезда начинает функционировать котельная Товарищества купавинской суконной фабрики братьев Бабкиных, работу которой обеспечивал добываемый под Купавной торф. Однако речицкие крестьяне начали работать на здешних торфяниках, скорее всего, не раньше 1917 года.

На торфоразработках. Фото 30-ых гг. XX века

Источник: http://100years.unipro.energy

Купавинская суконная фабрика братьев Бабкиных. Гравюра конца XIX века

Источник: ic.pics.livejournal.com

В целом жители Перестряжской волости работали в Московской губернии преимущественно в Москве, Московском, Богородском, Звенигородском и реже Верейском и Серпуховском уездах. Часть Ульяхиных переселилась в Гутневскую волость Лихвинского уезда Калужской губернии. Потомок этих переселенцев, Марк Никанорович, погиб во время Цусимского морского сражения 14-15 мая 1905 г. на броненосце «Наварин». Кстати, в 20 км от Ульяхиных в селе Кипеть на реке Ока жили крестьяне по фамилии Никаноркины – предки крымского прозаика и поэта Анатолия Игнатьевича Никаноркина (1921-1994) и его внучки, поэта Ники Георгиевны Турбиной (1974-2002). Другая часть Ульяхиных переселилась в Волконскую волость Дмитровского уезда Орловской губернии, а кто-то в Болховский и Кромский уезды.

В революционные 1905-07 гг. в Булгаковском лесу местные крестьяне занимались незаконной порубкой лутьев без разрешения лесного ведомства. В связи с этим в д.Слободка ходили разбираться перестряжский волостной старшина Ульяхин (вероятно, это был Михей Федотович, либо сам Иосиф Егорович) с урядниками Тришиным и Гореловым.

«…из деревни было дано знать порубщикам о прибытии в Слободку сказанных лиц, почему некоторые побросали порубленные лутья…».

До революции 17-го года крестьяне Козельского уезда уже активно практиковали отхожий промысел, связанный с добычей торфа, в частности, в Костромской губернии. Так в 1908 году в г.Белев ими устраивались беспорядки с нападением на полицейских чиновников.

Около 1910 года вышла замуж старшая дочь Иосифа Егоровича, Аксинья (1892-?). Ее мужем стал Егор Михеевич Ульяхин (1888-?), который приходился своей невесте четвероюродным братом. У них был общий прадед, Семен Фирсович Ульяхин (1772-1824). Аксинья обладала приятным голосом и хорошо пела. Ее семья жила в одном из лучших домов в деревне.

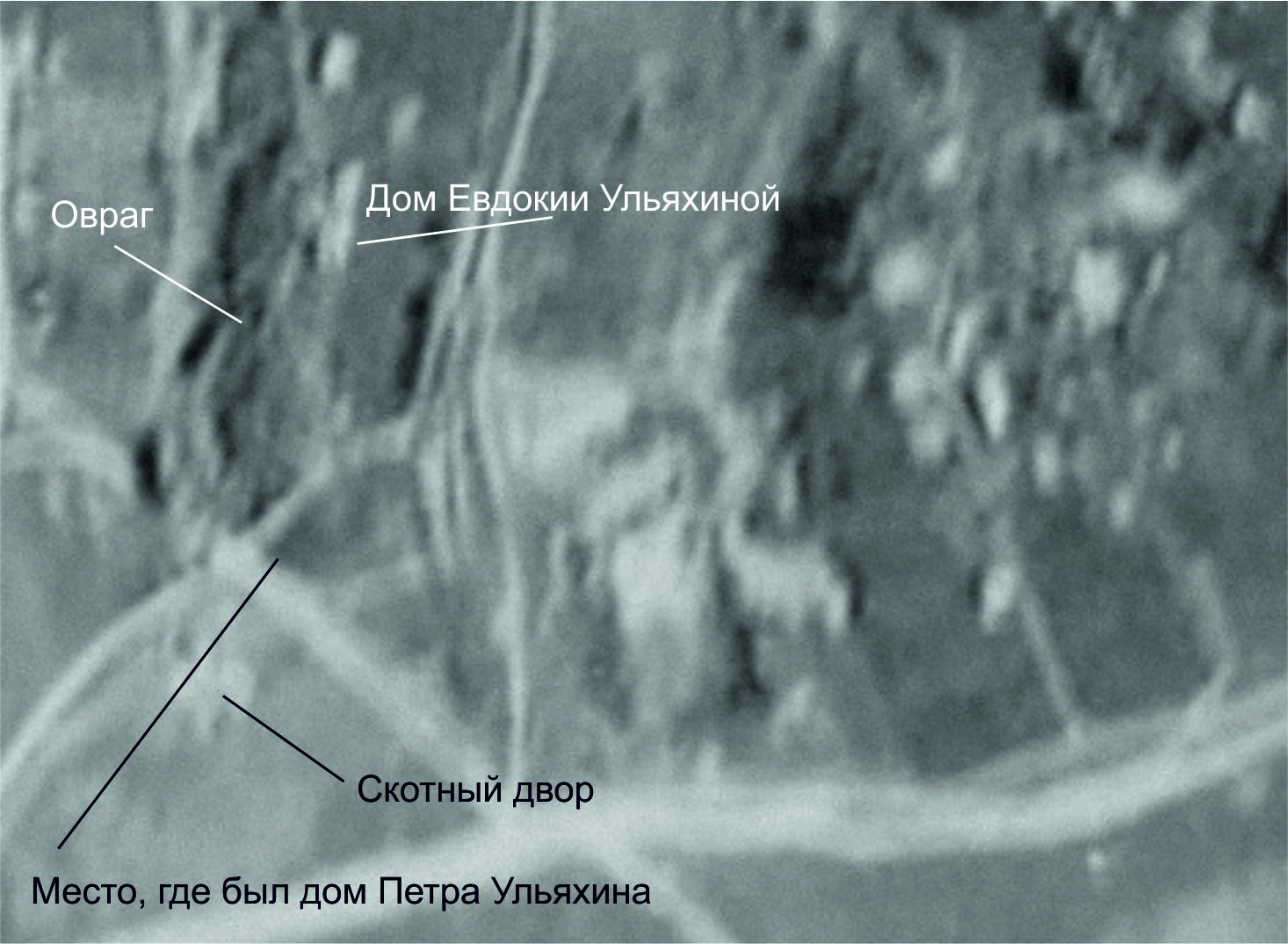

Из воспоминаний Александра Петровича Ульяхина: «Семья сестры отца Аксиньи жила очень хорошо и богато. Их дом был толи кирпичный, толи на кирпичном фундаменте. Красивый дом был и один из лучших в деревне. Да лучше, наверное, и не было. На краю оврага стоял дом, а в овраге был пруд. Гусей у них много было. Что я помню, мама придет к ним, а они гусят маленьких выводили. Жевали горох, бобы и кормили молодых гусей».

У Аксиньи и Егора 21 мая 1924 года родился восьмой ребенок, дочь Ольга. До совершеннолетия дожили помимо нее сын Павел (1911-1976), Яков (?-?), Василий (1921-1983), Анатолий (1926-2011) и дочери Александра (?-?) и Дарья (?-?). Павел был женат на речицкой крестьянке по фамилии Левичева. Семья Аксиньи последние годы жизни жила в Решетниково, где Егор Михеевич скончался от удара молнии. Анатолий Егорович пошел по общественным стопам отца. Известно, что он был председателем торфкома Южноалферовского торфопредприятия. В 1956 году Анатолий принимал участие в IV областной межсоюзной конференции профессиональных союзов (Вечерняя Москва, 1956, № 71, с.1).

Анатолий Егорович Ульяхин (стоящий слева) среди участников областной конференции профсоюзов (Вечерняя Москва, 1956, № 71, с.1).

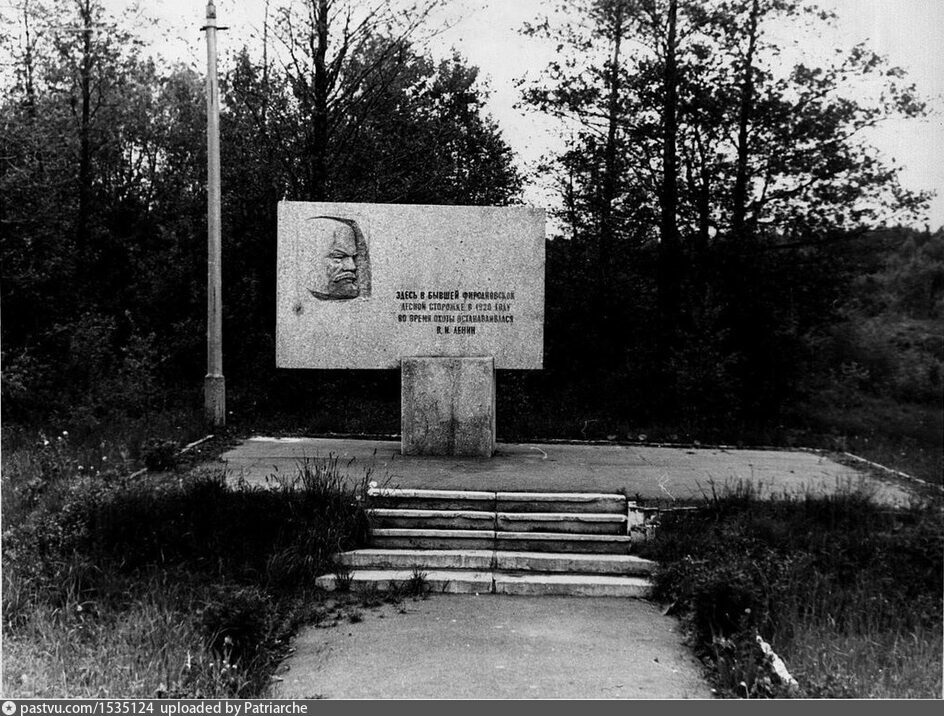

Супругой Анатолия Егоровича была Раиса Алексеевна (1928-2017), урожденная Матвеева. Она в 1950 году окончила Калининский педагогический институт в Твери. После обучения работала преподавателем русского ярыка и литературы в Беларуси, организовала там для учеников драмкружок. Позже преподавала в родной Клинской железнодорожной школе, а также в Клинской школе №15 (Клинская газета «Серп и молот», 2013). Семья Раисы Алексеевны известна тем, что имеет прямое отношение к биографии Ленина. Дело в том, что ее отец, Алексей Ильич Матвеев (1907-1943), будучи 12-летним подростком, сопровождал на охоте Владимира Ильича. Алексей родился в деревне Высоково Клинского уезда в семье крестьянина Ильи Павловича и Марии Стефановны Матвеевых. Илья Павлович в начале 20-ых гг. был лесником Завидовского лесничества и проживал на ее старой даче, известной, как Фирсановская сторожка. Позднее на ее месте (сгорела в декабре 1941 г.) появился памятный мемориал с ленинским профилем и надписью «Здесь в бывшей Фирсановской лесной сторожке в 1920 году во время охоты останавливался В.И. Ленин», который также не сохранился.

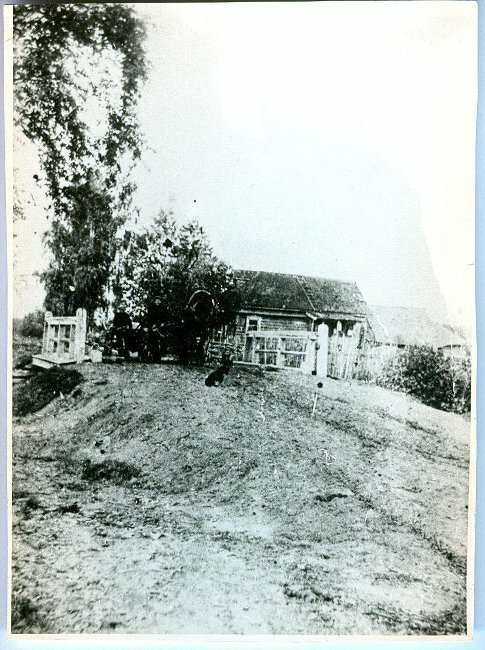

Фирсановская сторожка (фото 1920 г.). Источник: https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/2905246?ysclid=mjq138lgth394540080

Памятный мемориал на месте Фирсановской сторожки (фото 1965-70 гг.). Источник: https://pastvu.com/p/1535124

Первый раз Ленин оказался на охоте в Решетниково 15-16 мая 1920 года. Он прибыл на станцию вместе с Н.В. Крыленко и др., откуда пешком дошел до сторожки. Из-за болезни Илья Павлович поручил сопровождать группу из Москвы для охоты на вальдшнепов своему сыну Алексею.

« - Тянет! Тянет! Смотрите! – тихонько говорил Леша Владимиру Ильичу. Но Ленин только улыбался, смотрел на летящих птиц и не поднимал ружья. Не понимая поведения охотника, не желавшего стрелять в пролетавших над ним птиц, мальчик удивленно спросил:

- Зачем же тогда вы приехали?

Как вспоминал позднее А. И. Матвеев (Леша), на этот вопрос Владимир Ильич ответил ему:

- Живу я в большом городе, природу не вижу, соснового воздуха не вдыхаю, а бывать среди природы нужно, непременно нужно. Вот я и приехал отдохнуть» (Зарезина К. Ленин в Москве и Подмосковье. Изд. дом: Московский рабочий. 1974).

Обратно в столицу Ленин возвращался из Решетникова до Клина на дрезине в сопровождении Марии Стефановны, ехавшей в город за лекарствами, а также Алексея. Последний три дня гостил в Москве, получив ленинский подарок – облегченное двуствольное охотничье ружье с запасом патронов к нему, которое было утеряно (Фролов, 1968). В конце мая 1920 года Ленин вместе с Н.В. Крыленко, И.П. Жуковым снова на пару дней посетил Фирсановскую сторожку, приехав на автомобиле. Во время двухчасовой охоты их также сопровождал Алексей Матвеев: «После обмена дружескими приветствиями с хозяевами Ленин и его спутники отправились на охоту. Сопровождал их, как и в первый раз, сын лесника. Пробыв в лесу около двух часов, охотники вернулись в сторожку, чтобы позавтракать и отдохнуть. Вечер и утро следующего дня также были отданы охоте» (Заренина, 1974). Последний раз Ленин с тем же сопровождением охотился в Решетниково в конце апреля 1922 года: «Полуденное время и вечер в день приезда Владимир Ильич гулял в лесу без ружья, вместе со своими спутниками сооружал шалаши для выслеживания дичи. На следующий день рано утром они отправились на охоту. В предрассветной темноте добрались до своих шалашей и расположились в них. Охота была не очень удачной» (Заренина, 1974).

"Ленин на охоте" (картина Б.Г. Нестеренко). Источник: https://www.zelenograd.ru/story/zdes-byl-lenin/

15 ноября 1911 года в селе Плохино волостной сход в присутствии губернатора князя С.Д. Горчакова открывают памятник Царю-Освободителю Александру II по случаю 50-летия отмены крепостного права. На торжественном мероприятии, вероятно, присутствовали и Ульяхины. На месте памятника сейчас находится воинский мемориал.

«Это был бюст Императора на цинковом пьедестале, покрытый бронзою. Пьедестал поставлен на цементированную площадку с тремя ступенями во все стороны, кругом обнесенными изящной чугунной решеткой. На задней стороне высечена надпись: «Незабвенному Царю-Освободителю благодарные крестьяне Плохинской волости. 19 февраля 1911 года»».

В 1913 году при деревне Речица возникает имение, принадлежавшее потомственному почетному гражданину, Николаю Ивановичу Цыплакову (ЦИАМ, ф.277, оп.1, д.609). Николай Иванович был сыном купца 1-й гильции, Ивана Алимпиевича Цыплакова (1822-1888).

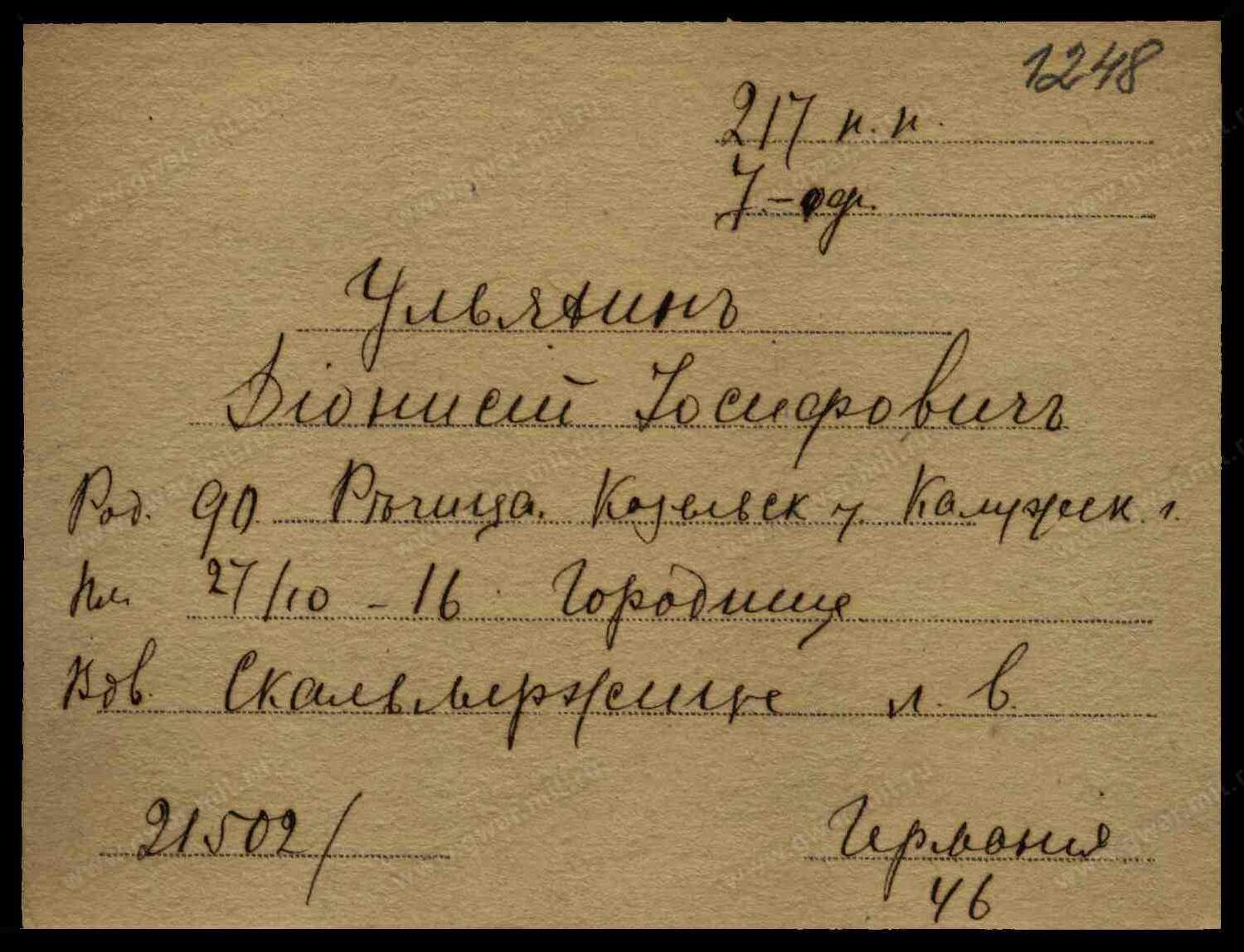

В годы Первой мировой войны на фронт попадает Денис Иосифович Ульяхин (1890-?), который в звании унтер-офицера служил в 217-м пехотном Ковровском полку; 27 октября 1916 года под Городищем был взят в немецкий плен.

Денис Иосифович Ульяхин (1890-?). Купавна (1950-ые гг.)

Карточка №1248 военнопленного Дениса Иосифовича Ульяхина (РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) , Ящик 6462-П)

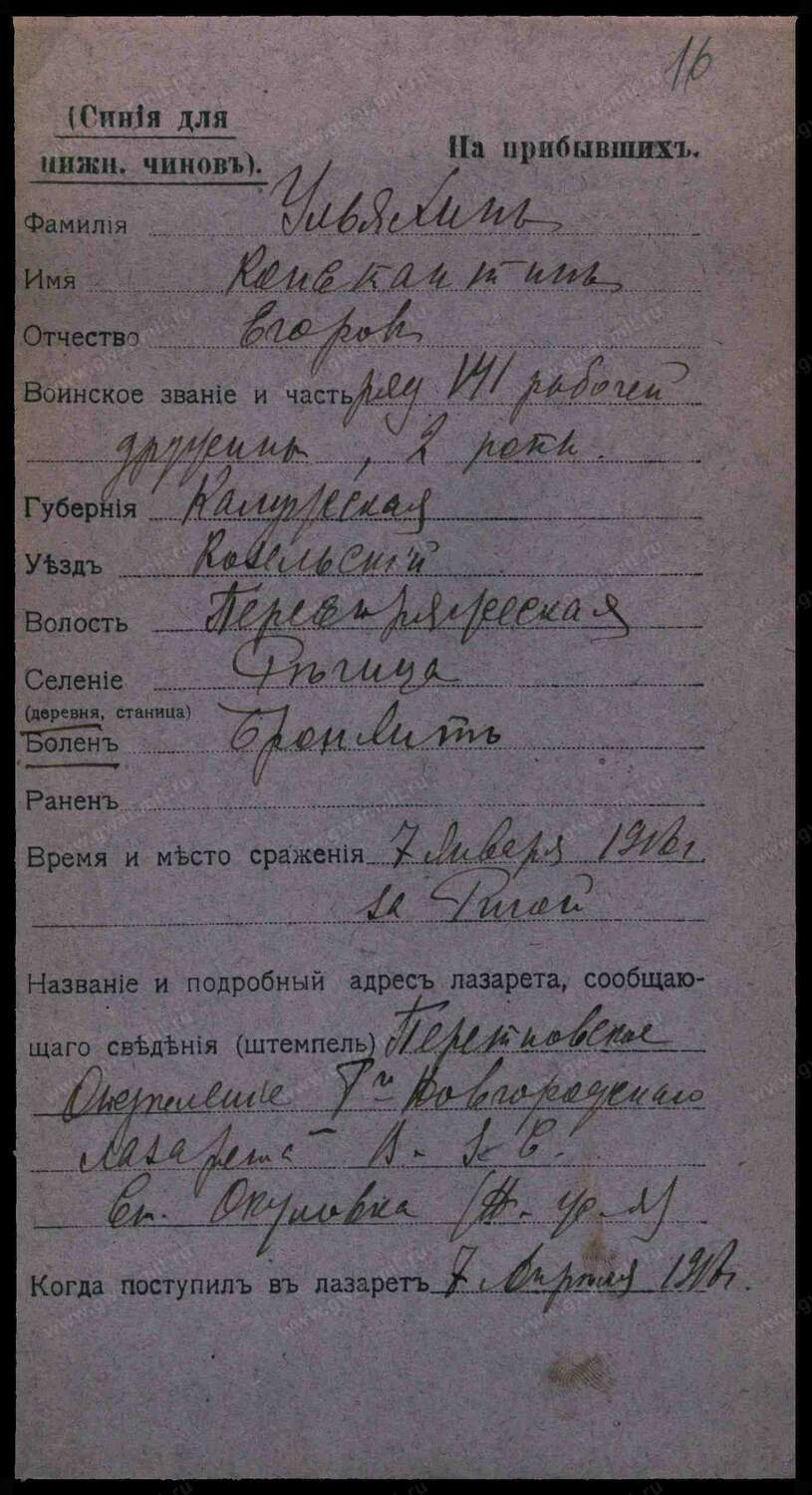

Также в Первой мировой принимал участие дядя, Константин Егорович Ульяхин, который был рядовым в составе 2 роты 141 рабочей дружины; 7 января 1916 года, находясь за Ригой, подхватил бронхит и в начале апреля оказался в Перетковском отделении 1-го Новгородского лазарета на станции Окуловка.

Карточка №16 прибывшего в госпиталь Константина Егоровича Ульяхина (РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), Ящик 3576-У)

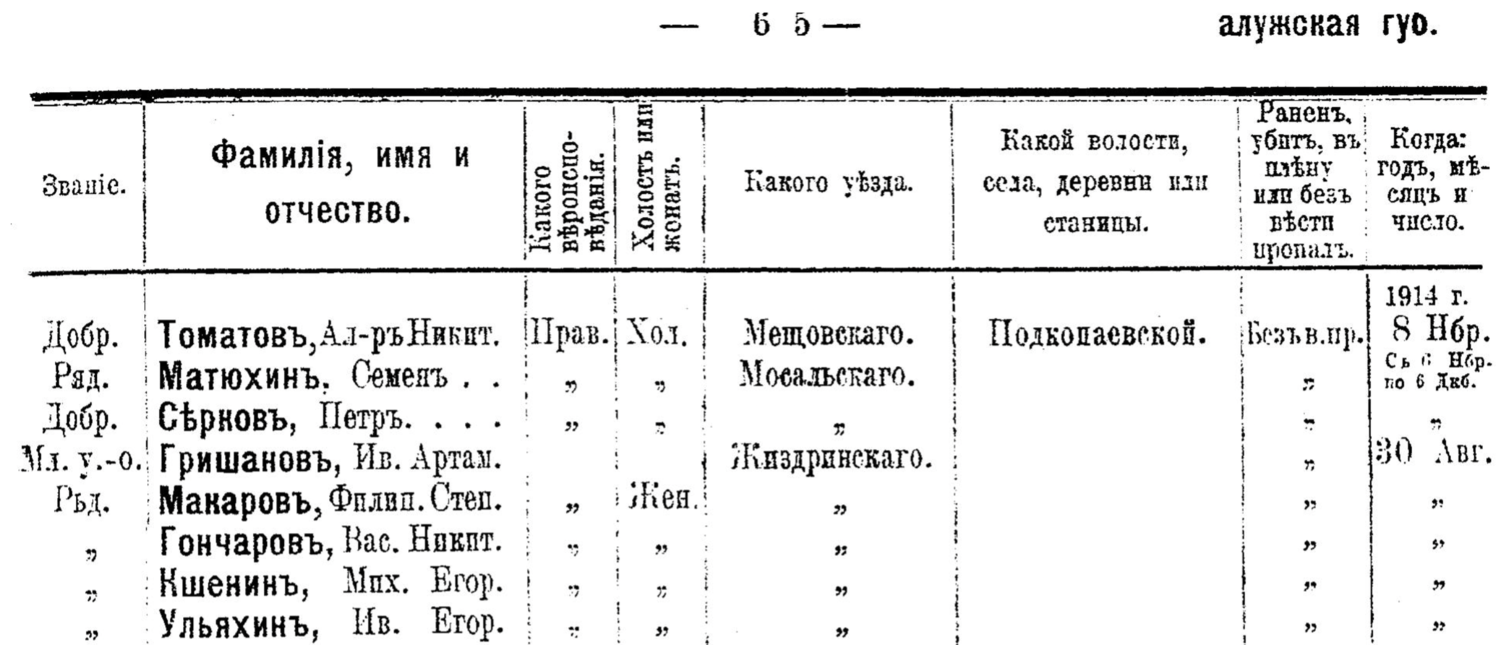

Кроме того, рядовой Иван Егорович Ульяхин (вероятно, родной брат Иосифа Егоровича) 30 августа (по с.с.) 1914 года пропал без вести (Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам. №851, стр. 65).

Иван Егорович Ульяхин в списке пропавших без вести (Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам. №851, с.65)

Годы войны отразились и на составе населения Козельского уезда. В Плохино и соседних деревнях появляются беженцы из Гродненской губернии с фамилиями Бетручук, Андрейчук и Низурук, а также пленные немцы, такие как Франц Францевич Райдер (1875-1917).

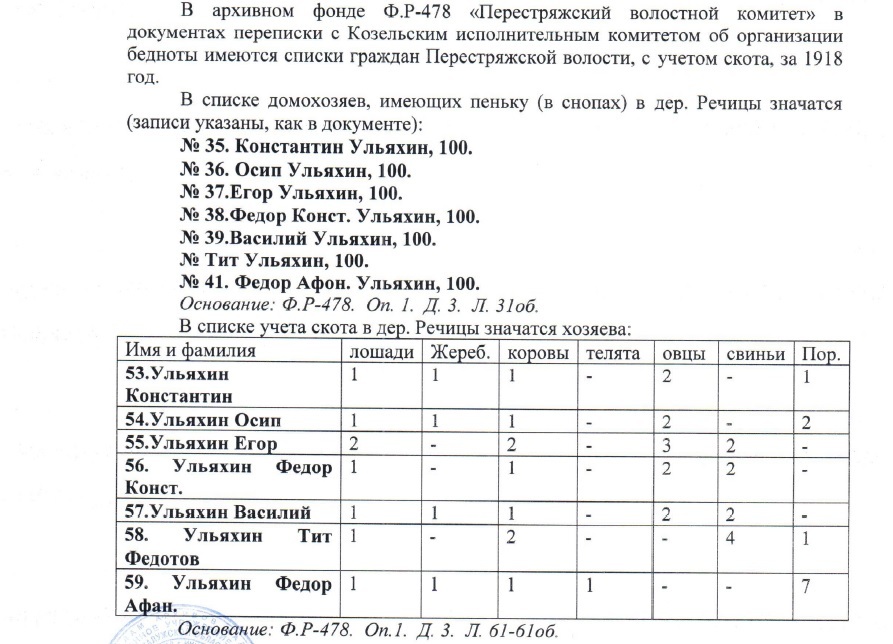

По данным Перестряжского волостного комитета, ведшего переписку с Козельским исполнительным комитетом по организации комитета бедноты, в 1918 году в Речице семь семей Ульяхиных. Среди них значатся родные братья Константин и Иосиф Егоровичи, а также Егор Михеевич (сын Михея Федотовича), его двоюродные братья Федор и Василий Константиновичи (сыновья Константина Федотовича), его дядя Тит Федотович и двоюродный дядя Федор Афанасьевич (сын Афанасия Федоровича) (ГАКО, Ф. Р-478, оп.1, д. 3, л. 31об.). Как можно видеть, это были в основном потомки Федора Семеновича Ульяхина, и только двое из них – внуки Власа Семеновича. Все Ульяхины в хозяйстве имели пеньку в снопах, которая еще шла на продажу. Егор Михеевич, возможно, по-прежнему производил конопляное масло. В списке учета скота у Иосифа Ульяхина в это время была одна лошадь, один жеребенок, одна корова, две овцы и два поросенка – всего семь голов (ГАКО, ф.Р-478, оп.1, д.3, лл. 61-61об.). Не так уж много по сравнению с другими Ульяхиными. Самое же развитое хозяйство числилось за Федором Афанасьевичем. После него шел сын волостного старшины и попечителя речицкой земской школы, Егор Михеевич.

Списки домохозяев Ульяхиных д.Речицы, имеющих пеньку, а также скот

Для жителей Речицы отхожий промысел практиковался не только в царское время, но и в советское, поскольку с работой в Ульяновском р-не часто не задавалось. Егор Михеевич Ульяхин по прозвищу Диплом организовывал поездки к местам сезонных работ в Московскую обл. (Клинский и Ногинский р-ны) и Владимирскую обл. (Гусь-Хрустальный р-он) в основном на торфоразработки.

Из воспоминаний Марии Петровны Девисиловой: «В Ульяновский район приезжал наниматель из Московской области и набирал из мужского населения людей для работ на торфоразработках. Забирал их паспорта и не выдавал их в течение рабочего срока. Паспорта хранились в горисполкоме в Ульянове. На руках их никто не держал».

В конце марта 1927 года на выборном собрании в селе Плохино поднимался вопрос о крестьянах и рабочем классе: «…на выборном собрании по отчету ВИКа выступил бедняк со следующим заявлением: «Рабочие живут гораздо лучше крестьян, нужно рабочих отделить от крестьян, а крестьянам организоваться в союзы, так как рабочие нас засасывают и не дают нам возможность свободно жить». Выступление это сочквствия среди присутствующих не встретило» (Советская деревня глазами ВЧК НКВД, 1918-1939: 1923-1929, Т.2, 1998, с.548).

В ранние советские годы церкви сел Плохино и Перестряж были закрыты. Несмотря на это, у местных жителей по-прежнему практиковались церковные обряды. Одним из таких обрядов было хождение за водой к «святому» колодцу в Перестряж. Из воспоминаний М.П. Девисиловой: «Там был какой-то колодец, я помню его, в овраге. Вот на какой праздник, я сейчас не помню, мы туда ходили за святой водой. Он там был освящен».

Вот как описывается этот необычный обряд в материалах экспедиций Центрального антирелигиозного музея 1934 года: «В ¼ от с.Перестряж Сухинического района имеется «святой колодезь»; он обрублен, т.е. сделан срубом, и при нем часовня, в которой особенно почитается икона Божьей матери; она, по суеверному преданию, «обновилась» лет 8 тому назад. Во время засухи крестьяне ходили «богомольем» - крестным ходом – на Перестряжский колодец и служили молебен о ниспослании дождя. <…> На праздник Вознесения был ежегодный крестный ход на Перестряжский колодец для общего благополучия села и в надежде избавления от разных индивидуальных печалей – болезни и проч. Почитатели ключа съезжались из других селений, порой издалека, из-за 60 км. В этот день бывала ярмарка в с. Перестряж. После обедни шли богомольем на колодец, и в процессии мужчины несли на плечах особую принадлежность культа – «лестницу»; это были своего рода носилки – вместилище для приношений. «Лестница» состояла из жердей длиной в 5 метров с поперечными перекладинами и перильцами. Верующие по дороге из церкви к колодцу и у самого ключа кидали в «лестницу» куски холста по 1,5-2 метра. Много холста накидывали в «лестницу», по несколько сот метров. Холст этот после молебна несли в церковь на село. Он шел «под божью мать»: его продавали, и вырученные деньги употреблялись «на свечи и на масло», половина «божьей матери» на колодце, где свечи зажигали по праздникам, а лампада горела перед иконой день и ночь, половина «божьей матери» - в сельской церкви. Хорошую долю из этих доходов, конечно, получал и церковный причт. Жертвы Перестряжскому колодцу холстами приносились вплоть до годов Революции» (Труды по истории и антропологии религии 1929-1946, 2020).

Среди прочих интересных обычаев была «игра с конем» на Масленицу. Вот как описывает этот обряд М.Е. Шереметев в своей статье «Масленица в Калужском крае» по результатам этнографической экспедиции 1929 и 1931 гг.: «10 лет тому назад в понедельник на масляной парни наряжали коня в с.Перестряж б. Сухинич. У. Перестряжской вол., делали его на деревянных распорках из плетеной соломы; - «солома плетется, как лапоть: весь плетеный и спина и брюхо». На шею ему «цепляли звонки». Девушки к масляной мастерили бумажные цветы, парни покупали их и украшали ими коня. С понедельника, с 2 часов дня, начинали ходить с конем по деревне; подходя к окну спрашивали: «Нужен конь посмотреть?» и представляли «всякую чудовину». За игру с конем, которая продолжалась несколько дней, парни получали с хозяев яйца, деньги» (Советская этнография, Т. 2, 1936).

В 1939 году умирает Иосиф Егорович. В последние годы жизни внуки запомнили его с красным лицом, возможно, из-за гипертонии, и в шапке-ушанке.

Из воспоминаний Александра Петровича Ульяхина: «Я его смутно помню. Он уже старый был, шапку носил такую зимнюю. На лицо его даже не помню. Толи он небритый был, толи бороду носил».

После смерти мужа Евдокия Максимовна сохранила многочисленные иконы, которые могли попасть в дом после закрытия Воскресенского храма в Плохино. Ими была устлана вся стена, подобно домашнему иконостасу. Есть предположение, что Иосиф Егорович был в какой-то момент церковным старостой, что может объяснять прозвище Евдокии Максимовны – «Белокаменка». Воскресенский храм в Плохино всегда был выкрашен в белый цвет, т.е. был как бы «белокаменный», в то время как на другом конце села стоял недостроенный «краснокаменный» Знаменский храм. По сведениям родным Павла Петровича Ульяхина в роду даже был священник, но это пока не доказано. Евдокия Максимовна с трепетом и любовью ухаживала за ними. Когда дети Петра прибегали в дом к бабушке, та называла их «антихристами».

Из воспоминаний Александра Петровича Ульяхина: «В войну в деревне остался только один дом бабушки, отцовой матери. А остался он почему? Она была верующая. И у нее здесь в прихожей, как заходишь, пятистенный тоже был дом, все в иконах. Это был огромный иконостас в углу, как заходишь в дом направо дверь. Там стол стоял и весь угол в иконах. Огромные иконы были под самый потолок. И не просто рисунок, а золоченые. В деревне не было больше таких икон. Немцы, когда пришли, вся деревня была, где сожжена, где просто разобрана. Когда они зимовали, дома поломали на отопление. Дрова делали. А ее дом не тронули, потому что у нее там были иконы. И вот этот дом один единственный в деревне остался».

Годы войны особенно тяжело отразились на жизни не только Ульяхиных, но и всех жителей Речицы и окрестных селений. 11 августа 1942 года в четыре часа утра противник начал наступательную операцию под названием «Wirbelwind» («Смерч») с целью окружить и разбить советские части, которые препятствовали продвижению немцев через Козельск на Калугу и далее. В этот же день деревню Речица заняли подразделения 11 танковой дивизии Вермахта, а точнее 110 моторизованный полк.

«К 19.00 <…> 16 танков с мотопехотой овладел Речица, продолжая наступление на Старица» (ЦАМО, ф.208, оп. 2511, д.1465, лл.19-20).

Из воспоминаний Ульяхина Александра Петровича: «Разговор был среди родственников матери про это 11 августа. Когда немцы вошли в деревню, бомбили сильно с самолетов, а потом уже танки появились. Во время этой бомбежки мы были с Мишкой [родной брат Ульяхин Михаил Петрович] вдвоем у Сушниковых в конце деревни. В это время летел наш двукрылый самолет. Летел он над краем деревни и сел на поле. Летчики выбегают и бегут сюда, в нашу сторону. Тут подъезжают немецкие два танка или один. Подцепили самолет и поехали. Летчиков не сбили, а они сели сами».

Прорвавшие оборону 387 сд и 107 осбр немцы готовы были продолжать активные наступательные действия.

«Командир дивизии Гвардии [1 гвардейская кавалерийская дивизия] полковник Овар к исходу дня 11.8 получил боевой приказ №8 командира 1 Гв. Кавкорпуса. 1 Гв. КД с 6 гв. тбр, 150 мп и 4 Гв. ОКАД с рассветом 12.8 42 выйти на рубеж Белый-Верх, Марьино, Слободка и переходит в наступление на Речица, Сорокино, во взаимодействии с правофланговыми частями 61 армии окружает и уничтожает группировку противника р-не Сорокино» (ЦАМО, ф.3531, оп. 1, д. 51, л.26).

На следующий день силами 3 и 5 гвардейских кавалерийских полков 1 гвардейской кавалерийской дивизии были предприняты попытки прорваться к Речице. Операция стала частью оборонительного Рессето-Жиздринского сражения левого крыла 16 армии. В 4.30 утра 5 гвардейский кавалерийский полк совместно с силами 150 минометного полка вышел к наступательному рубежу у реки Фомина. В это время части были атакованы группой бомбардировочной авиации Ju-87 и Ju-88 числом до 20 самолетов. Авиаудары продолжались в течении полутора часов, за которые подготовились к отражению наступления вышедшие из Речицы до 50 танков, 18-20 мотоциклов и батальон мотопехоты. В ходе ожесточенных боев в числе убитых были не только сотни солдат, но и десятки кавалерийских лошадей.

«Когда наши побежали, их самих могли поубивать, а лошади остались. И вот Иван [родной брат Ульяхин Иван Петрович] пригнал двух лошадей. Лошади клейменные были».

Очевидно, что именно во время наступления ранним утром 12 августа один из минометных снарядов, выпущенных 150 мп, попал в дом Ульяхиных.

«Дом <…>, когда загорелся, упала бомба или граната, а вокруг дома машин было много, в доме ведь немецкий штаб был. <…> И вот наши знали. И, когда уже стемнело, вечером, над домом, вернее, перед домом повисла ракета. Ну и сразу стало понятно, что сейчас будут бомбить. И, правда. Там наш кто-то был или с самолета была брошена ракета. Но это до бомбежки еще было. Самолетов еще не было, а ракета уже была.

В ту злополучное раннее утро в доме находились мой девятилетний дед, Александр Петрович, его старшие братья 13-летний Иван и 12-летний Михаил, полуторогодовалая сестра Светлана и мать Марфа Игнатьевна. Чудом всех их не убило минометным снарядом, который разорвался, видимо, рядом с жильем. Они вовремя успели выбежать и спрятаться от бомбежки в глубоком погребе, находившимся на заднем дворе.

«Все сгорело, когда мы укрывались в подвале во время бомбежки. Ночью, когда уже спали, вдруг слышим мать кричит: «Боже мой! Что же это такое! Ой, дом горит!» Тут я проснулся, выскочил, а там горит. И главное, что запомнил: у нас была корова (теленок) и две лошади. А лошади остались от кавалеристов-казаков. <…> И вот я глянул, дом горит и корова ревет. Этот рев коровы до сих пор душу терзает и вызывает неприятные воспоминания о том дне. <…>И вот когда загорелся наш дом, вся деревня была видна. А самолеты там летают и их не видно. А на утро, когда встали, вся деревня была забита горелыми машинами».

12 августа 1942 года стало последним днем жизни Ульяхиных в Речице.

Порядок Ульяхиных на аэрофотоснимке Люфтваффе (июль 1943 г.)

С окончанием войны все дети и внуки Иосифа Егоровича уже жили в Москве и Подмосковье, а также на территории современного Китая. Всю войну пережила Евдокия Максимовна. Ее дом не затронула война. Он был один из немногих, который не попал под бомбежки в период двух военных кампаний 42-го и 43-го годов. Незадолго до смерти Евдокия приезжала в 1948 году в Храпуново к своему сыну Дмитрию и внукам. За обеденным столом была не прочь выпить стопку водки.

Из воспоминаний Александра Петровича Ульяхина: «Она приезжала к нам в Храпуново. У нас было две похоронки: на отца и на Василия [Василий Петрович Ульяхин]. И мать получала за них пособие. Скорее всего, она отдала бабушке отцовское извещение о гибели. Она последние свои годы получала эту пенсию за сына».

Ее не стало 26 февраля 1949 года. После ее смерти фамильный дом Ульяхиных, где они жили не одно столетие, пришел в запустение. На сегодняшний день от ульяхинской усадьбы не осталось и следа. Время уверенно делает свое дело.