ИСТОРИЯ РОДА УЛЬЯХИНЫХ

XIX век

В 1803 году наконец-то достраивается заложенный еще в 1770-80 ые гг. Яковом Александровичем Брюсом каменный Воскресенский храм. Автором проекта, возможно, был архитектор Николай Александрович Львов (1753-1803). На момент строительства сохранялся деревянный храм Дмитрия Солунского.

Из «Словаря Географического Российского государства» за 1805 г.: «В оном селе [когда оно еще принадлежало Я.А. Брюсу] церковь деревянная Великомученика Димитрия Солунского, с пределом Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских. …дом господской деревянной, при нем сад плодовитой. В оном же селе парусная фабрика о 28 станах, ткут парусныя суровыя полотны, которыя ставят в Адмиралтейство. На реке Вытебети по обеим берегам две мучныя мельницы, о двух поставах каждая».

Храм Воскресения Христова в с.Ульяново. Фото: Антон Ульяхин

После того, как местные купцы добились у наследницы плохинской усадьбы, Екатерины Яковлевны Мусиной-Пушкиной-Брюс (1775-1829), вложения средств на достройку храма при участии местных жителей в оказании посильной помощи в строительстве, дело было завершено. Последняя из рода российских Брюсов, Екатерина Яковлевна, с 1795 года проживала в Италии, поэтому ходокам пришлось совершить долгий путь, прежде чем вопрос достройки разрешился. Екатерина Яковлевна была замужем за своим троюродным братом, графом Василием Валентиновичем Мусиным-Пушкиным (1773-1836), который с 1795 по 1800 гг. являлся российским посланником сначала на Сицилии, а позже – в Неаполе. Примечательно, что его родной прадед, Иван Алексеевич (ок.1660-1730) был женат на Мавре Тимофеевне Савеловой (1676-?), которая в свою очередь приходилась родной сестрой деду Бориса Петровича Савелова, Тимофею Тимофеевичу (1668-1741). Так переплетаются родословные владельцев Речицы и Плохино.

Графиня Екатерина Яковлевна Мусина-Пушкина-Брюс (1776—1829). Портрет неизвестного художника (1790-ые гг.). Источник: Wikipedia

Граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин-Брюс (1775-1836). Портрет работы О. Кипренского (1813 г.). Источник: Wikipedia

16 (4) февраля 1806 года в семье Семена Фирсовича и Домны Евсеевны рождается сын Влас (Власий) (1806-?). Восприемниками при крещении, которое состоялось 20 февраля, были вотчины Евпраксии Дмитриевны Савеловой речицкий крестьянин Ермолай Тимофеев и той же вотчины и деревни крестьянина Василия Феоктистова жена Авдотья Петрова (ГАКО, ф.550, оп.4, д.1, л.121об). У Власа родными братьями и сестрами были Матрена (1803-?), Аграфена (1805-?), (Савелий (1808-?), Петр (1811-?), Василий (1815-1823) и Федор (?-?).

Между 1805 и 1811 гг. умирают в возрасте, когда должны были жениться, младшие сводные братья Семена – Никита Фирсович (1785-1805) и Иван Фирсович (1789-1811). После их смерти претендентов мужского пола на усадебное наследство Фирса Петровича не остается. Между 1811 и 1812 гг. в доме Фирса Петровича поселяется его двоюродный брат Емельян Григорьевич (1747-1812).

После начала Отечественной войны в Калужской губернии 27 августа 1812 года объявлено военное положение. Со всех уездов идет набор в Калужское ополчение, которым командовал генерал Василий Федорович Шепелев (1768-1838). Из Козельского уезда в Калугу прибыло 1197 пеших и 116 конных ратников. Со 2 сентября по 2 октября ополченцы содержали в городе караулы (ежедневный наряд до 600 человек), а также сопровождали партии прибывавших пленных. Был ли кто-либо призван из Ульяхиных на службу – не известно. После «Пригласительного объявления» генерала Барклая-де-Толли, разосланного по приказу губернатора 4 августа для обнародования всем городничим и земским судам, в приграничных уездах организуются кордоны. В Жиздринском уезде кордонами, в силу удаленности основных сил противника, было поймано всего десять солдат французской армии. В военное время из Козельска выселяют всех иностранцев; в соседних селениях организуют места для раненых, поскольку в городе мест под госпиталь не хватало.

В 1816 году Семен Фирсович Ульяхин жил в доме своего покойного дяди Емельяна Григорьевича (1747-1812) с детьми Власом, Савелием, Петром, Василием, Матроной и Аграфеной. По сути, это был дом отца Семена. Вместе с его семьей жила также семья брата жены, Кондратия Семенова (1774-?).

Не позже 1820 года внучатая племянница Якова Велимовича Брюса, Екатерина Яковлевна, продает отцовскую усадьбу Плохино прусскому военному из Страсбурга, надворному советнику Ионафану Отто (Ивану Ивановичу Отту) (1761-1839), который в 1816 году получил звание потомственного российского дворянина. С этого времени и до самой революции Плохино становится родовым гнездом для трех поколений из династии обрусевших Оттов: майор Федор Иванович Отт (1790-1851), действительный статский советник Оскар Федорович Отт (1828-1893), который был членом Калужского комитета по устройству быта помещичьих крестьян, и отец отечественной гинекологии, лейб-акушер Дмитрий Оскарович Отт (1855-1929). При Оттах брюсовские фабрики прекращают свое существование.

Оскар Федорович Отт (1828-1893). Фото 1860-ых гг. (ГИМ 105484/8)

Источник: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=42605484

Дмитрий Оскарович Отт (1855-1929)

Источник: https://www.medlib.ru/library/library/author/2165

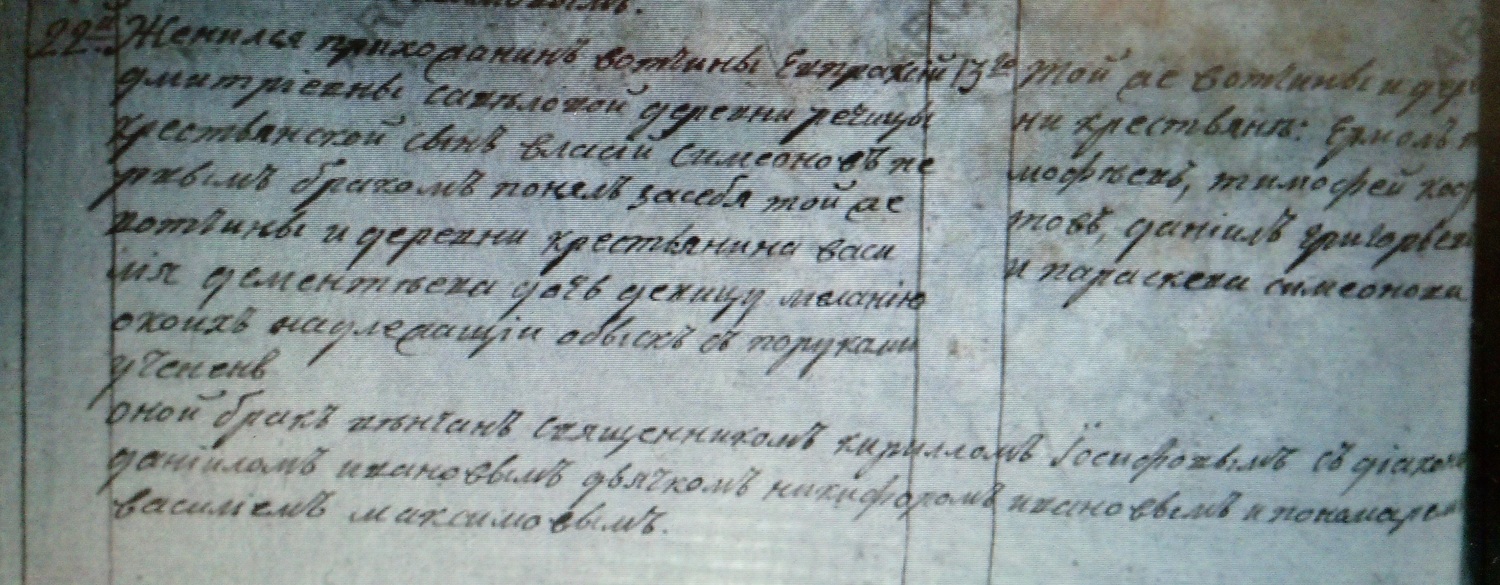

25 (13) февраля 1821 года 15-летний Влас Ульяхин женится Меланье Васильевой (1808-после 1851). Поручителями по женихе и невесте были той же деревни крестьяне Ермол Тимофеев, Тимофей Ко…тов, Даниил Григорьев и Параскева Симеонова (ГАКО, Ф.550, оп.6, д.8, л. 27об.). Меланья была дочерью крестьян д.Речица вотчины секунд-майорши Евпраксии Дмитриевне Савеловой, Василия Дементьевича (1774-после 1828) и Феклы Дементьевны (1772-после 1828).

Запись в метрической книге Воскресенской церкви с.Плохино за 1821 г. о бракосочетании крестьянина д.Речица Власа Семеновича Ульяхина и Меланьи Васильевны (ГАКО,ф.550, оп.6, д.8, л. 27 об.)

Меньше, чем через год, 28 декабря по старому стилю, умирает мачеха Семена Фирсовича, Ксения Тихонова (ГАКО, Ф.550, оп.6, д.8, л. 39об.). А в 1824 году умирает и он сам.

В 1828 году Речицей владели следующие помещики: Евпраксия Дмитриевна Савелова, Прасковья Степановна Карташева (), Татьяна Ивановна Бардукова (), Татьяна Ивановна Кропоткина (?-?), премьер-майор Иван Иванович Павлов (1740-после 1828). Прасковья Степановна была женой капитана Матвея Михайловича Карташева. Татьяна Ивановна, урожденная Мавродина, была княгиней, женой секунд-майора, князя Николая Алексеевича Кропоткина (1742-1809). Ивану Ивановичу Павлову часть Речицы досталась после смерти его жены, Прасковьи Алексеевны (Ивашкиной) (1744-до 1828). Павловы жили в Замоскворечье в собственном доме. Семья у них была очень большая: Варвара Ивановна (1766-?), Петр Иванович (1769-?), Екатерина Ивановна (1770-), гвардии сержант Николай Иванович (1771-?), Анна Ивановна (1772-?), Александра Ивановна (1774-?), гвардии сержант Дмитрий Иванович (1776-?), Евдокия Ивановна (1778-?) и Анастасия Ивановна (1779-?).

Из Московских ведомостей за 1828 год выясняется, что во время еженедельных ярмарок из Орловской и других степных губерний в село привозили хлеб, покупая строевой лес и дрова: «Калужской губернии, Жиздринского уезда при селе Плохино свалено бурею в Сентябре месяце сего года примерно до тысячи десятин дровяного, строевого и пилового береженого заказу, из елей, сосны, осиннику и несколько дубу состоящего, которые по сему случаю в продажу назначены; сбыть оному лесу удобный как на месте пиленому и в срубах на бывающих еженедельно при селе Плохине значительных торжках, и в Орловскую и другие степные Губернии, кои, привозя хлеб, обратно снабжаются не только строевым лесом, но и дровяным, так и на весенний сплав по рекам: Вытебеди, Жиздре и Оке вниз в Козельск, Калугу и далее. Желающие купить оный лес могут адресоваться либо письменно по почте в город Козельск на имя Майора Федора Ивановича Отт, либо явиться лично в село Плохино к управляющему для осмотру лесу и узнания цены».

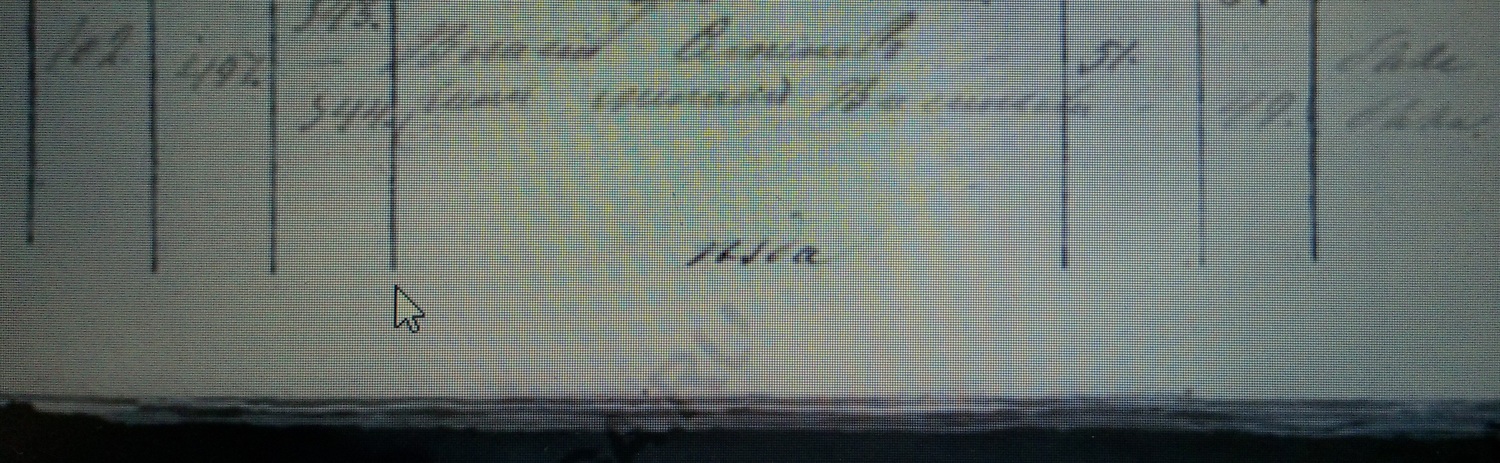

Запись в исповедной ведомости Воскресенской церкви с.Плохино за 1828 г. о семье крестьянки-вдовы д.Речица Домны Евсеевны и ее сыне Власе Семеновиче Ульяхине (ГАКО, ф.33, оп.1, д.4973, л.1109)

В 1830 году младшего брата Власа, Савелия Семеновича Ульяхина, отдают в рекруты. Служить он должен был не меньше 25 лет. Возможно, Савелий был участников Кавказской войны 1817-1864 гг. и именно о нем писала газета «Кубанские войсковые ведомости» от 20 ноября 1865 года. Среди объявлений под рубрикой «О розыске людей» можно прочитать следующее: «Командир 164 пехотного Дербентского полка, находящийся в портовом г.Ейске, довел до сведения Войскового Правления, что избранные 3-й ротой для покупки порционного скота в Благовещенской ярмарке, существовавшей в г.Екатеринодаре сего года, унтер-офицер Ульяхин и рядовые Жигулин, Трофимов и Лигус, купили у казака станицы Новотитаровской Кирилла Иванчеика две коровы, которые по пути обратного следования в роту, в станице Старокорсунской, у них опознаны урядником станицы Екатеринодарской, Евлампием Чумаченком и отобраны, казака же Иванченка в станице Новотитаровской не оказалось, – просить о розыскании Иванченка и о взыскании с него за те коровы 25-ти рублей серебром».

После смерти Евпраксии Дмитриевны Савеловой не позже 1834 года Ульяхины достаются ее дочери, Марии Борисовне Крыловой и ее мужу, Дмитрию Сергеевичу Крылову (1793-после 1851). Крылов состоял на военной службы с 1809 года в составе лейб-гвардии Финляндского батальона. Принимал участие в Отечественной войне 1812 года в составе лейб-гвардии егерского полка. В 1818 году находился в звании штабс-капитана лейб-гвардии Егерского полка. Женился на Марии Борисовне Савеловой (1801-1868) около 1820 года, дочери Бориса Петровича и Евпраксии Дмитриевны Савеловых. Дослужившись до полковника, в 1821 году выходит в отставку. По окончании военной службы начинает службу статскую. С 1824 года Крылов - коллежский советник, состоящий для особых поручений при Московской казенной палате. В период гражданской службы семья живет в Москве, довольно часто меняя квартиры. В 1823-24 гг. году Крыловы живут на Воробьевых Горах в Москве в доме мещанина Афанасия Матвеевича Глазова. В 1825 вся семья, включая Евпраксию Дмитриевну, проживала на Арбате в доме мещанина Андрея Ивановича Васькова. В 1826 - в доме капитанши вдовы Марии Михайловны Лентовской на Арбате, а также в доме подпоручика Константина Павловича Сафонова на Пресне. В 1828 году Крылов становится тверским вице-губернатором. В 1830 году он получает звание статского советника. В период 1835-1838 гг. служит харьковским вице-губернатором. В 1839 году Крылов - действительный статский советник. С 1841 года и до своей отставки в 1843 году он являлся рязанским губернатором. У Крыловых были дети Александра (1819-1887), Дмитрий (1821-?), Борис (1822-1823), София (1824-?), Николай (1826-?) и Вера (?-?)

13 (01) января 1834 года в семье Власа Семеновича и Меланьи Васильевны Ульяхиных после 13 лет брака рождается первый ребенок – сын Егор (Георгий) (1834-?). Восприемниками были вотчины Дмитрия Сергеевича Крылова, речицкий крестьянин Спиридон Иванов (двоюродный брат?) и вотчины Анны Николаевны Бардуковой той же деревни осиротевшая крестьянская дочь девица Ефимия Иванова (ГАКО, ф.550, оп.5, д.32, л.23об). В этом году семья Семена Фирсовича Ульяхина, как и в 1816 году, живет с его родными братьями, а также шуриным Кондратием Семеновым.

После составления духовного завещания Дмитрием Сергеевичем Крыловым в 1848 году, его наследство было разделено между сыновьями. Скорее всего, Речица досталась старшему сыну, Александру Дмитриевичу (1819-не ранее 1890) - младшему чиновнику Военно-походной по флоту канцелярии Его Императорского Величества, дослужившемуся до действительного тайного советника.

В середине XIX столетия местные крестьяне все еще активно занимаются производством и сбытом пеньки, продолжавшейся до 80-ых гг.

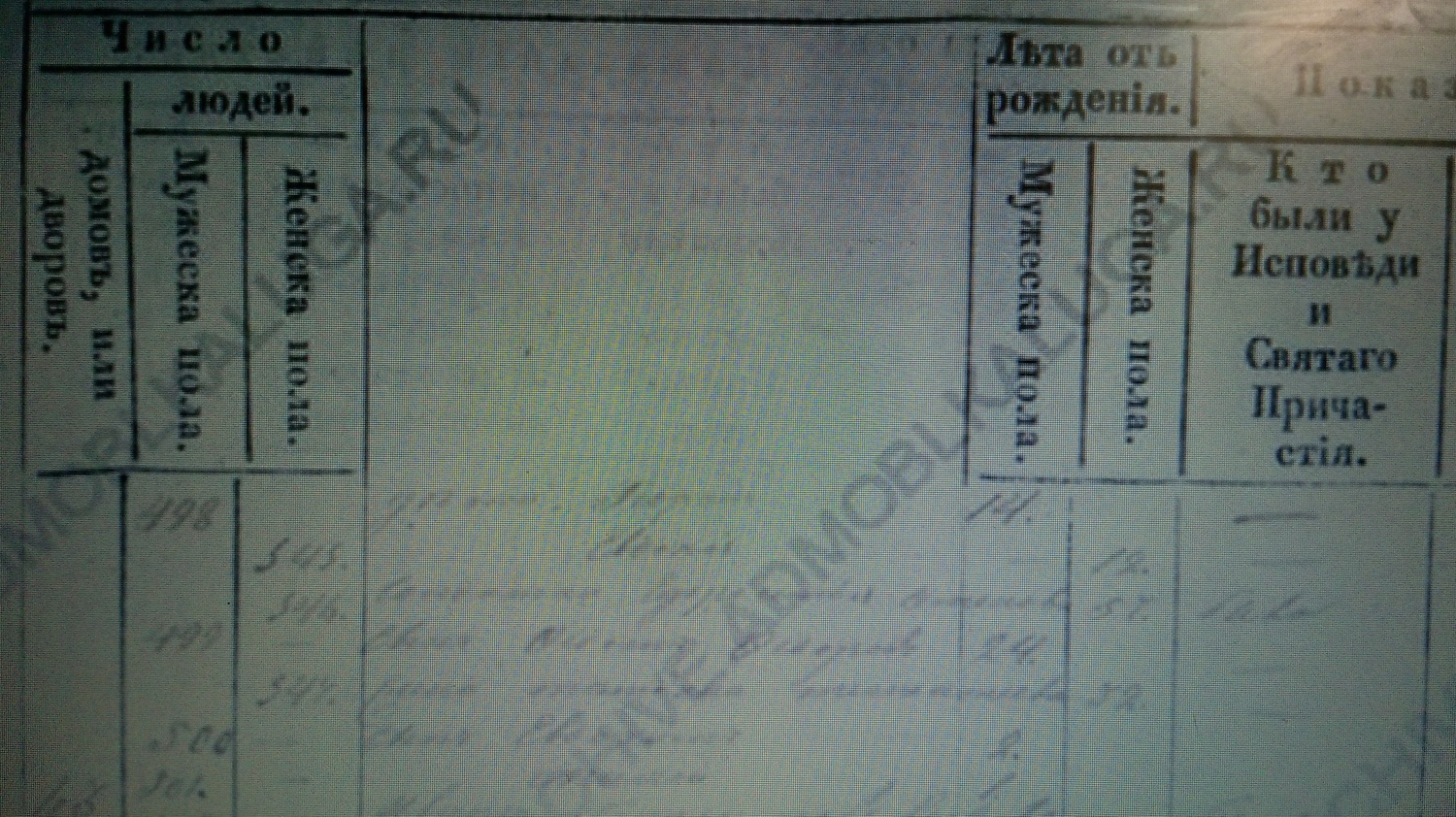

Запись в исповедной ведомости Воскресенской церкви с.Плохино за 1851 г. о семье крестьянина Власа Семеновича Ульяхина (ГАКО, ф.33, оп.2, д.1332, лл.1323-1323об.)

В это время о торговом селе Плохино упоминает в сноске-примечании к очерку «Певцы» 1850 года писатель И.С. Тургенев: «Особенно замечательны обитатели южного Полесья, около Плохина и Сухинича, двух богатых и промышленных сел, средоточий тамошней торговли». Стоит отметить, что родной брат известного писателя, коллежский секретарь Николай Сергеевич Тургенев (1816-1879), по сведениям «Извлечений из описаний имений по великороссийским губерниям» за 1860 год владел соседней с Речицей деревней Долгая.

Николаю и Ивану Тургеневых имение Долгая перешло в 1850 году от их скончавшейся матери, Варвары Петровны Тургеневой (1787-1850): «По разсмотрении сих документов оказалось обществу крестьян, поселенных в означенном селении, доставшихся настоящему владельцу по наследству от матери его, жены полковника Варвары Петровны Тургеневой, и по разделу с братом его коллежским секретарем Иваном Сергеевичем Тургеневым, утвержденному Орловскою гражданскою палатою 8 марта 1855 г., в числе 222 мужскаго пола душ…» (РГИА, 577, оп. 13, д. 907, л.3 об.). По сведениям последней ревизской сказки 1858 года в имении надворного советника Николая Тургенева было 248 крестьян, из которых 30 – дворовые (РГИА, 577, оп. 13, д. 907, л.6).

Иван Сергеевич бывал во время охоты в 40-ых гг. в д.Хоревка (не сохранилась) в Жиздринском уезде недалеко от сегодняшнего села Ульяново, где встретил реальных прототипов для своего произведения «Хорь и Калиныч». Мог ли он после 1850 года заезжать в имение брата в деревне Долгая – неизвестно.

«В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком».

Николай Сергеевич Тургенев (1816-1879). Портрет работы Н.Н. Дессана (конец 1830-ых гг.). Источник: Wikipedia

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). Портрет работы Эжена Луи Лами (1843-1844 гг.). Источник: https://history.ru/read/biographies/ivan-sergeevich-turgenev

Из «Исследования о состоянии пеньковой промышленности в России» за 1852 год: «В Калужской губернии пенька крестьянами и помещиками продается купцам и мещанам уездных городов. Лучшая пенька в этой губернии получается вообще из Жизринского уезда, а в последнем из экономии г. Отто и вообще селений в окрестности ее лежащих. Плохинская же пенька ценится в особенности за аккуратную и старательную отделку». В издании М. Раевского «Западный район экспедиции по изучению хлебной торговли и производительности России» за 1874 год о Плохино говорится, что здесь «пеньководство имеет весьма широкие размеры, и здешняя пенька, известная в торговле вообще под именем Плохинской, признается лучшей из сортов пеньки молочанки. Плохинская пенька считалась на пристанях также транзитной, вероятно потому, что шла исключительно для Петербурга». Со времен брюсовских фабрик мастерство производства пеньки было отточено до совершенства.

Трепание пеньки (Исследования о состоянии пеньковой промышленности в России // Санкт-Петербург, 1852, табл. XVII)

10 ноября (29 октября) 1852 года Егор Власович женится на солдатской дочери, девице села Дебри, Прасковье Спиридоновне (1836-?), который на момент бракосочетания было всего 16 лет. Поручителями по жениху были крестьяне д.Речица Спиридон Иванов и Федот Евсеев, а по невесте – села Дебри крестьянин Илья Малафеевич Зарецкий и отпущенный в бессрочный отпуск солдат, дядя Гавриил Ионович Кастюрин (ГАКО, ф.50, оп.11, д.13, лл.253-254об).

Довольно любопытные архивные сведения относятся к личности Прасковьи Спиридоновны. Она появилась на свет 26 (14) октября 1836 года, как незаконнорожденная, в семье дебрянской солдатки Акилины Маркиановны (1810-?). Восприемниками Прасковьи при крещении были крестьяне с.Дебри Иван Ионович Кастюрин (Касторин) и крестьянина Алексея Трифонова жена Акилина Никифорова (ГАКО, ф.50, оп.2, д.60, л.5об). Акилина была дочерью дебрянского крестьянина Маркиана Филипповича Кастюрина (1778-до 1828). В 1828 году проживала вместе с матерью-вдовой в доме деда Филиппа Силаевича Кастюрина (1754-после 1828) в д.Дурнево в вотчине подпоручика Александра Михайловича Лотарева. В это же время ее родная сестра Анастасия Маркиановна (1808-?) живет с мужем Гавриилом Ионовичем Кастюриным (1807-?), который приходился ей троюродным братом по линии отца, в селе Дебри того же помещика. Не раньше 1828 года Акилина вышла замуж. Через какое-то время ее мужа призвали по рекрутскому набору, и она стала солдаткой. У Прасковьи была родная сестра Матрена (1839-?), также незаконнорожденная. Кто был их настоящим отцом – не известно. Как правило, незаконные и очень распространенные связи солдатских жен так и оставались неизвестными. Это вполне мог быть, кто-то из дебрянских или дурневских крестьян. Нельзя и исключать, что им мог быть кто-то из владельцев села. Однако после Александра Михайловича Лотарева вряд ли кто-либо из вотчинников Дебрей хоть раз бывал в своем имении. Господских дворов с дворовыми крестьянами в селе не было до 1858 года. В первой половине XIXвека в деревне Дурнево незаконнорожденных детей и подкидышей было не мало.

Подпоручик Александр Михайлович Лотарев (?-после 1828) был сыном придворного комиссара, Михаила Васильевича Лотарева (?-?). При его жизни расположенная немного южнее Дебрей деревня Дурнево на берегу реки Вытебеть до 1794 г. именовалась сельцом Малые Дебри, где у вотчинника был господский дом, в котором он проживал. Так же жили младшие сестры Лотарева, Наталья Михайловна (1763-1828) и Прасковья Михайловна (1768-1829) в сельце Скребухово (ныне д.Скребухово) под Серпуховом. Лотаревы, в частности, Ирина Федоровна Лотарева (), способствовали в той или иной степени обмену крестьянами между селом Дебри и сельцом Скребухово. Так за скребухских крестьян в 1774 году вышли замуж дебрянские крестьянки Марина Михайлова и Ульяна Захарова (ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.638, лл.53 об.-54). Брат Александра Михайловича, полковник и статский советник Павел Михайлович Лотарев (1747-после 1810), жил в Москве в Коломенской ямской слободе. В 1828 году частью села Дебри владела дочь Павла Михайловича, Екатерина Павловна Бутурлина (Лотарева) (1782-1840), чье имение к 1851 году унаследует ее средний сын, генерал-майор Николай Александрович Бутурлин (1801-1867).

После смерти Александра Лотарева одну половину крестьян из его имений в с.Дебри и д.Дурнево унаследовал князь Дмитрий Егорович Вяземский (1813-1850). Его мать Прасковья Павловна (?-1840) была дочерью родного брата Александра Михайловича, Павла Михайловича Лотарева (1749-1816). Дмитрий Егорович на 1832 год был юнкером Ямбугского Уланского полка, проживал в Москве в районе Арбата в доме своей матери, княгини Прасковьи Павловны. После по службе перебрался в Петербург, где служил в лейб-гвардии Конном полку. В 1841 г. он уволился в отставку в звании гвардейского штабс-ротмистра и перебрался в одно из своих имений Лотарево в Тамбовской губернии, где успешно вел хозяйственные дела. Имение Дебри его не интересовало. В 1846 г. женился на Анне Николаевне Вельяминовой (1828-?). После смерти Дмитрия Егоровича в 1850 году дебрянское имение унаследовала его супруга и малолетний сын, Леонид Дмитриевич Вяземский (1848-1909), владевшие им до отмены крепостного права.

Князь Леонид Дмитриевич Вяземский (1848-1909). Фотография фотоателье Г. Деньера (ГААО. Нефондовая организация "Фотодокументы". Оп. 1. Д. 3. Л. 2).

Вторая половина крестьян Лотарева отошла поручику в отставке, лютеранину Михаилу Ивановичу Бернарду (1797-1857). Его отцом был надворный советник и инспектор Минской Врачебной управы, лейб-медик Его Императорского Величества, Иван Александрович Бернард (1759-1832), который приехал в Российскую империю из Франции.

Его старший брат, Матвей Иванович Бернард (1794-1871), родившийся в латвийской Митаве (Елгава), был пианистом и композитором, а также основателем нотоиздательской фирмы и журнала «Нувеллист». На Невском проспекте в доме Чаплина под №10 напротив Малой-Морской улицы в Санкт-Петербурге (ныне дом №13) у него был свой музыкальный магазин: «…на счет струн наши любители могут быть спокойны: г.Бернард, содержатель музыкальнаго магазина, получил настоящия итальянския струны, подлинность которых подтвердил знаменитый Вьетан своею подписью…» (Русский инвалид, 1848, № 80, с.318). Сам Бернард жил в доме купца Змиева на Невском проспекте (ныне дом №102). В 1849 году, купец 3-й гильдии Матвей Бернард был награжден на Мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге «за печатание нот с украшениями, отличающимися вкусом и отделкою» (Сенатские ведомости. 1850, выпуск №79, с.663). Бернард был также и издателем песенных сборников: «…господин Бернард готовится издать собрание русских народных песен, и с нетерпением ждем их выхода, зная, что издатель, знаток русской музыки, посвятил пять лет для этого. Теперь с удовольствием извещаем о выходе его в свет, под названием Песни Русскаго Народа; оне аранжированы для одного … с аккомпаньеманом фортепиано. Собрание напечатанное очень-красиво, состоит из песен и продается по шести руб. сер., в музыкальном магазине издателя…» (Русский инвалид, 1848, № 74, с.294). Младший брат, Александр Иванович Бернард (1816-1901), родившийся в Гродно (Беларусь), был пианистом и композитором, педагогом и музыкальным писателем. После смерти брата Матвея занимал должность редактора «Новеллиста».

Не позже 1820 года Михаил Иванович женился на дочери поручика Дмитрия Адриановича Хрипкова (1780-после 1850), Наталье Дмитриевне (1803-после 1855). У них были дети Александр (1820-?), Лариса (1822-?), Юлия (1823-?), Евгений (1825-?), Мария (1827-?) и Зинаида (1828-?). В 1825 году Бернард был дорожным смотрителем. К 1835 году вышел в отставку в звании поручика. В 1843 году был переведен «По кавалерии. Гусарскаго Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича полка Поручик Бернард, в Гусарский же Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Павловича полк» (Русский инвалид, 1843, № 110, с.1). В 1853 году, будучи временным купцом, Бернард имел «…Контору для продажи книг близ Почтамта, в доме Карацкой, против бульвара, ведущаго к Чистым Прудам» (Русский инвалид, 1853, № 232, с.1067). В 1855 году контора для продажи книг располагалась уже в «…Арбатской части, 5-го квартала, на Тверской улице, в доме Полковницы Тимашевой-Беринг, занимаемом Редакциею Ведомостей Московской Градской Полиции» (Русский инвалид, 1855, № 81, с.389). После смерти Михаила Ивановича в 1857 году дебрянская вотчина достается его сыновьям и замужним дочерям: Александру Михайловичу и Евгению Михайловичу Бернард, Зинаиде Михайловне Бялы, Марии Михайловне Руапет и Юлии Михайловне Поттоци (РГИА, ф. 577, оп. 13, д. 932). Юлия 17 июня 1842 года венчалась в Харитоньевской, что в Огородниках церкви с уволенным от службы поручиком, сыном итальянского военного, Владимиром Иосифовичем Поттоци (1820-?) (ЦИАМ, Ф. 203, Оп. 745, Д. 374, лл.1442об.-1443). Вероятно, это его отец, отставной штабс-капитан, Игнатий (Игнасио?) Антонович Поттоци (Потосов) (?-после 1853) 26 августа 1826 года в Троицкой церкви на Арбате был «присоединен из римско-католического закона, по резолюции высокопреосвященнейшего Филарета, по нашей греко-российской церкви...» (ЦИАМ, Ф. 2125, Оп. 1, Д. 1517, лл.60об.-61). Поттоци мог оказаться в России во время войны 1812 года, как военнопленный офицер французской армии. Дети Михаила Бернарда решают поручить по доверенности выкуп крестьян или продажу части села Дебри инженер-штабс-капитану, Алексею Львовичу Руанет: «После смерти родителя моего поручика Михаила Иванова Бернарда перешло в наследство ко мне с братьями и сестрами кроме имений в разных губерниях и сельцо Дебри, Калужской губернии Козельского уезда, … желая представшей крестьян этой деревни к выкупу и не имея … возможности ходатайствовать по этому предмету где следует, я покорно прошу Вас принять на себя труд представить крестьян к обязательному выкупу по Вашему усмотрению или продать означенное сельцо частному лицу также по усмотрению Вашему и из полученных денег следующую мне часть выслать ко мне в город Мценск…» (РГИА, ф. 577, оп. 13, д. 932, л. 27). Вот при таких помещиках складывалась жизнь родственников Акилины Маркиановны.

Портрет Матвея Ивановича Бернарда 1888 г. Неизвестный литограф. Приложение к музыкальному журналу «Нувелист». Бумага, литография. Источник: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=25023138

Песни русского народа собранные и арранжированные для пения с аккомпаниментом фортепиано М.Бернардом. Песни протяжные и тихие, скорые и плясовые, хороводные и свадебные, малороссийские. СПб., изд.М.Бернард, 1847. Источник: https://www.moscowbooks.ru/bookinist/book/407443/

Одной из версий о происхождении незаконнорожденной Прасковьи Спиридоновны является связь ее матери с Бернардом. Известно, что Михаил Иванович проживал в Москве в собственном доме в Огородной слободе с 1837-1839 гг. и посещал церковь Харитона Исповедника в Огородниках, которая находилась на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков. Акилина Маркиановна в 1851 году с дочерьми жила в селе Дебри в вотчине Евдокии Николаевны Демидовой (Сомовой) в последнем по списку доме солдата Игната Трофимова (1809-?). Вместе с ней жила ее тетя, солдатка Екатерина Филиппова (1788-после 1828). Примечательно, что двор солдата Трофимова появился в дебрянском владении Сомовой после 1828 года. В той же вотчине в соседнем дворе жила родная сестра Акилины, солдатка Анастасия Маркиановна (1808-?), а сестра Матрена Маркиановна (1823-?) жила с мужем в вотчине князя Вяземского. Известно, что дебрянские крестьяне, принадлежавшие Бернарду, в Москве бывали. В 1848 году в Москве на фабрике Бернарда проживала одна из его крестьянок Дебрей, Варвара Ефимова (1828-?) (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.1542, лл.760-760 об.). Известно, что отец Михаила Бернарда с большим семейством изначально жил в Минске. По данным ДНК-генеалогии небольшой участок 13 хромосомы Ульяхиных идентичен таковому у представителей одного из польско-белорусских родов, начало которому дали такие фамилии, как Музик, Доброловичи, Красовские, Юржилевичи, Лукашевичи и Ясовичи из восточной Польши, Литвы и западной Беларуси. Общий предок с Ульяхиными жил, скорее всего, не позже конца XVIII века. Также обнаружены родственные связи с белорусско-литовскими родами Трацевских, Любкевичей, Климовичей и Свержей с общим предком, жившим, скорее всего, также в конце XVIII века. Таким образом, Прасковья Спиридоновна, как и ее родная сестра Матрена, теоретически могли родиться от Михаила Бернарда, который, к слову, не чурался связей с крестьянами. В 1835 году он был поручителем жениха во время венчания своего дворового крестьянина (ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.313, л.53).

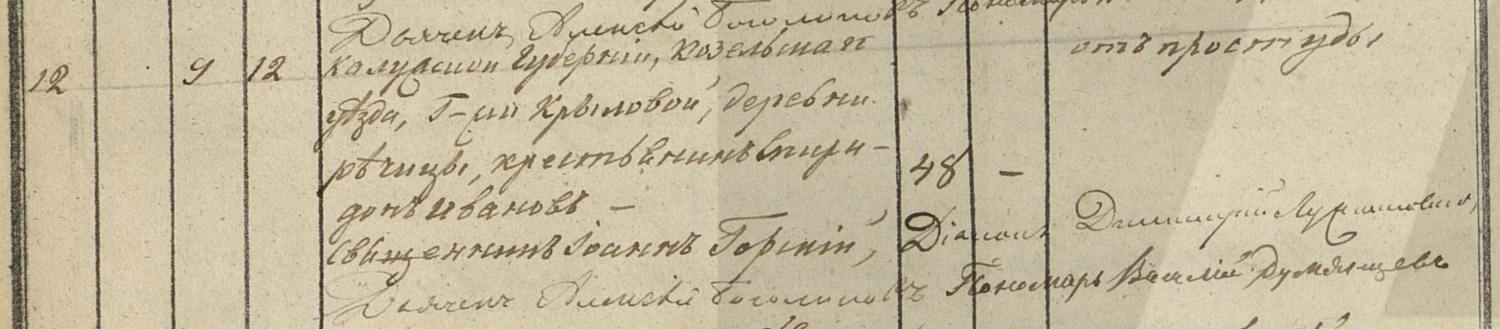

После рождения Прасковья получила отчество не своего крестного отца Ивана Ионовича Кастюрина, а, должно быть – законного мужа Акилины, которого звали Спиридон. Возможно, это был речицкий крестьянин Спиридон Иванов, который был не только поручителем жениха Егора Ульяхина на свадьбе Прасковьи, но и его крестным. Спиридон скончался в Москве 21 июня 1860 года в возрасте 48 лет от простуды и был похоронен на кладбище при Троицкой церкви на Воробьевых горах (ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.1919, лл.280об.-281).

Запись в метрической книге Троицкой церкви на Воробьевых Горах за 1860 год о смерти крестьянина д.Речица Спиридона Иванова (ЦИАМ, ф.2121, оп.1, д.1919, лл.280об.-281)

Троицкая церковь на Воробьевых Горах. Фото: Антон Ульяхин

Эта связь Егора Власовича с незаконнорожденными будет прослеживаться и в дальнейшем. В 1866 году он стал крестным отцом незаконнорожденного сына речицкой крестьянки Анастасии Степановны Ирисовой, Фаддея Егоровича (25.08.1866-?). В вотчине Демидовой по данным ревизской сказки 1858 года было 5 дворовых крестьян при господском доме. После ее смерти, родственники Акилины Маркиановны в 1860 году достаются отставному подпоручику артиллерии, Антону Антоновичу Ростковскому (?-?), после аукционного торга (РГИА, ф. 577, оп. 13, д.882, л. 9).

В 1851 году Речицей владели практически все те же помещики, что и в 1828 году: Мария Борисовна Крылова, Прасковья Степановна Картышева, Татьяна Ивановна Бардукова, Татьяна Ивановна Кропоткина, Иван Иванович Павлов. В это время Влас Семенович живет в своем доме вместе с женой родного брата, Федора Семеновича Ульяхина (1798-?), который ушел из деревни по рекрутскому набору. Солдатка Ефросинья Филиппова (1798-после 1851) жила вместе со своим сыном Федотом Федоровичем (1827-после 1851), его женой Татьяной Тимофеевной (1819-после 1851) и двумя маленькими детьми: Евдокимом (1849-?) и Михеем (1850-?) (ГАКО, ф.33, оп.2, д.1332, л.1323об.). Именно эта ветка Ульяхиных впоследствии даст самых преуспевающих и наиболее общественных представителей рода.

К 1858 году меняется весь состав владельцев Речицы. По сведениям последней ревизской сказки деревня принадлежала статской советнице Марии Борисовне Крыловой, поручику Николаю Ивановичу Познякову (1799-1867), коллежскому секретарю Алексею Павловичу Русанову (1814-?), премьер-майорше Александре Ивановне Павловой (1774-?), жене есаула Александре Николаевне Лобовой (1815-1893) и коллежской асессорше Екатерине Александровне Емельяновой (-1868). У Марии Борисовны Крыловой в 1858 году Речице находилось мелкопоместное имение с 19 десятинами усадебной, 311 – пахотной, 10 – сенокосной, 10 – неудобной земли, с двумя дворовыми и 82 крепостными крестьянами (ГАКО, ф. 32, оп. 13, д. 464, лл. 164об.-165).

Доставшаяся поручику Николаю Ивановичу Познякову примерно в 1857 году от Татьяны Ивановны Бардуковой довольно крупная часть Речицы, стала для последнего владельца загородной резиденцией, куда он, вероятнее всего, приезжал. При господском доме Поздняковых жила всего одна семья дворовых, которые в 1857 году были переведены из сельца Опаренки Московского уезда. Позняков вместе со своей женой Анной Ильиничной (1803-?) и детьми по сведениям 1837 года жил в Москве в доме Добрышина. Коллежский секретарь Алексей Павлович Русанов вместе с женой Александрой Петровной (1824-?) и детьми в 1859 году также жил в Москве в доме Суходольского.

В списке населенных мест Калужской губернии по сведениям 1859 года значится владельческая д. Речица «при речке Речица» с 58 дворами крестьян и 477 местными жителями.

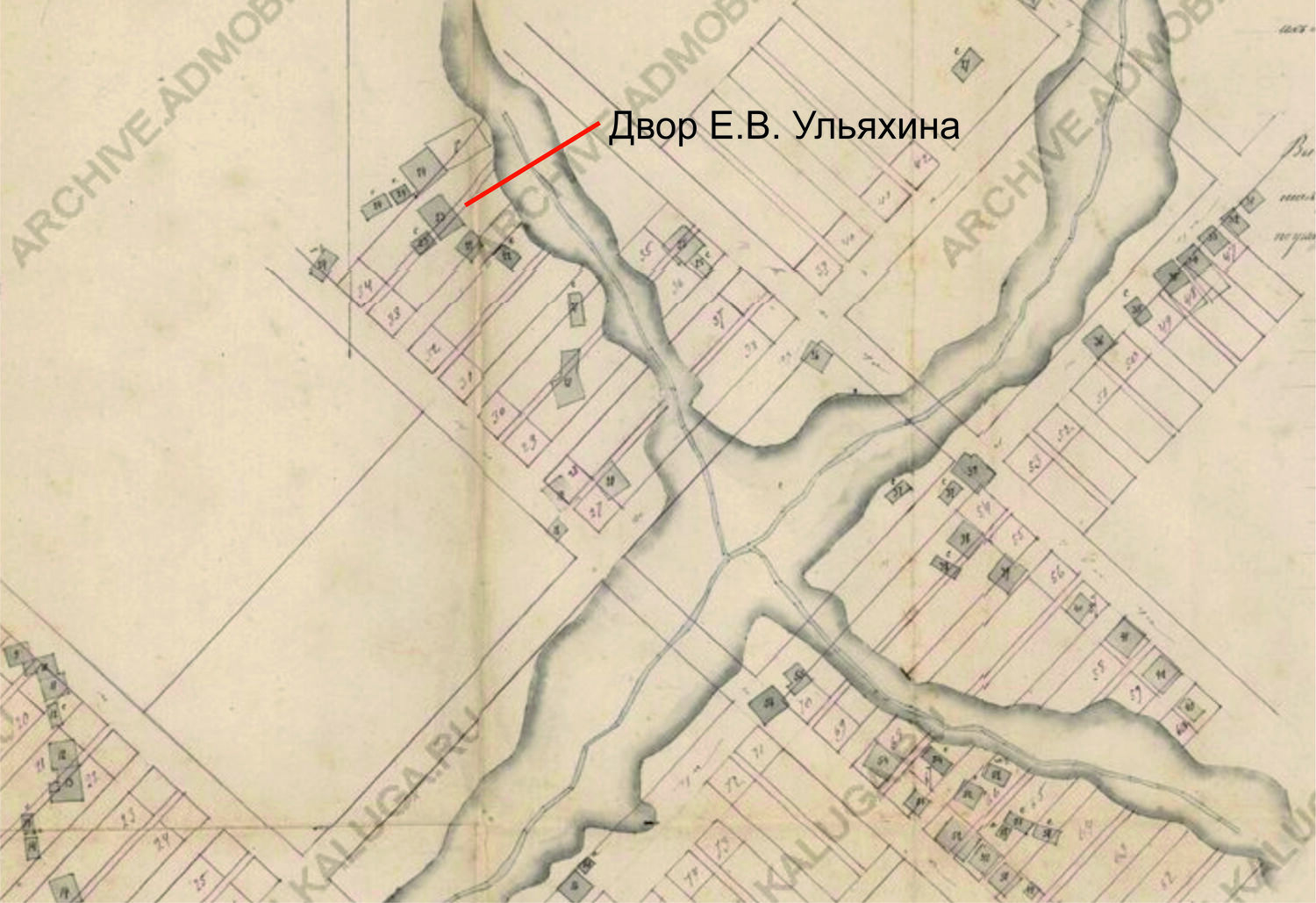

Деревня Речица на карте Шуберта 1860 года с обозначением двора Власа Семеновича Ульяхина

Отмена крепостного права в 1861 году отозвалась для речицких и окрестных крестьян особым образом. По сообщениям «Калужских епархиальных ведомостей» за 1863 год 3 марта (19 февраля) в селе Плохино был праздничным днем, поскольку «Еще в 1861 году крестьяне прихода села Плохина, Жиздринскаго уезда, в память освобождения их от крепостной зависимости, написали икону Св. Александра Невскаго, украсили ее сребро-позлащенною ризою и поставили на видном месте в приходской села Плохина церкви. Нынешний год, - доносит Протоиерей села Плохина Остроумов, - сказанные крестьяне, желая ознаменовать день своего освобождения, 19 Февраля, празднеством, собрались в церковь, к Литургии, в числе более 2000 человек. По окончании Литургии, икона Александра Невскаго, при многочисленном стечении народа, торжественно поднята была, для совершения благодарственнаго Господу Богу молебствия, на сельскую площадь. Как были при сем искренни молитвы за Царя, говорили и многочисленность собрания, и тишина молитвы, и радость на всех лицах у молившихся».

Выйдя из крепостной зависимости, Ульяхины, находившиеся под помещичьим гнетом как минимум 250 лет, наконец, активизируются в полной мере и выбиваются в первые общественники во всей волости. Дело в том, что владение землей перестало приносить крестьянам доход на фоне не только появившегося погашения выкупных площадей, но и всяческих повинностей и поземельного налога. Пришлось искать заработки через отходничество. В Калужской губернии положение крестьян особенно сильно усугублялось, поэтому отходником становился каждый третий. С одной стороны крестьяне получали заработок на стороне, а с другой – облегчали своим семьям прокормление на время своего отсутствия.

Стоит отметить, что речицкие крестьяне, принадлежавшие поручику Позднякову, ездит на заработки в Москву уже в 1854 году. В 1854 голу в районе современной станции метро Электрозаводская жил крестьянин Позднякова, Иван Степанов (1836-1854), скончавшийся от горячки и похороненный при кладбище утраченной церкви Введения Богородицы, что в Семеновском (ныне Введенская пл., 7) (ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.498, л.266 об.). В 1860 году недалеко от Нескучного сада проживал крестьянин Иоаким Фролов (1838-1860), скончавшийся от холеры и похороненный на кладбище при домовой церкови Димитрия царевича при Голицынской больнице (ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.562, 423 об.). В 1863 году крестьянка Пелагея Савельевна Жукова (1829-?) сезонно прожила в доме московского мещанина кузнецкой слободы, Семена Стефановича Зотова (1820-?), расположенного на церковной и сдаваемой в аренду земле Тихвинской что в Сущеве церкви (ЦИАМ, ф.203, оп.767, д.145, л.241 об.).

В 1861 году село Плохино упоминается в «Памятной книжке Калужской губернии», как место с активной ярмарочной торговлей: «…в Жиздринском село Плохино, куда привозится огромное количество коноплянаго семени и пеньки из Болховскаго, Карачевскаго, Козельскаго и Жиздринскаго уездов и др. В этих пунктах, а также в местах ярмарочной торговли жители губернии приобретают все необходимое для домашняго обихода, начиная с жизненных потребностей до предметов избыточествующаго состояния. Бокалейные товары, шелковыя и бумажныя материи и т.п. закупаются калужскими купцами в Москве, а уездными торговцами частию в Москве, но более в Калуге» (Памятная книжка Калужской губернии, 1861 г., с.22).

В 1868 году в Плохино на средства местного купечества и крестьян, состоящих в церковном приходе, открывают богадельню: «Имею честь донести Духовной Консистории, что Плохинское Приходское Попечительство, в общем собрании, июня 1867 г. разсудило устроить в селе Плохине богадельню, которой доселе в нем не было. Обсуждая вопрос о требующейся на этот предмет сумме, Попечительство нашло нужным избрать из своих членов несколько человек, с тем чтобы они обошли Плохинский приход с кружками на построение богадельни, что и было исполнено. К 16 августа сборниками представлено было в собрание собранных ими на богадельню 88 р. 15 к. К сему помощник Попечителя купец Абрашин пожертвовал 9-ти аршинный сруб, а член Попечительства купец Меньшиков обещал дать десять венцов 9 аршинного елового леса. При этом Попечительство решило: богадельню построить близ П.лохинского Волостного Правления, при дороге, пролегающей близ кладбища, и постройку ее поручить Волостному старшине, как члену Попечительства, крестьянину Гырину обще с старостами находящихся в Плохинском приходе селений; им же передать собранную на постройку богадельни сумму. В собрание 21 Ноября старшина Гырин представил отчет по построентю богадельни, из коего видно, что на построение богадельни издержано им Гыриным 103 р. 56 к. при чем положено на достроение богадельни и на содержание призреваемых в оной учредить при дверях ее кружку для сбора доброхотных пожертвований; принимать же в богадельно безприотных и бедных предоставлено Попечителю Протоиeрею Остроумову, с помощником его купцом Абрашиным, Плохинским священником Покровским и старшиною Гыриным; ему же иметь и присмотр как за богадельнею вообще, так и за поведением призреваемых».

В конце 60-ых гг. в семье Егора Власовича и Прасковьи Спиридоновны рождается сын Иосиф (Осип). У Иосифа были родные братья и сестры: Логин (22.10.1857-?), Варвара (08.12.1859-?), Феврония (13.07.1862-05.05.1863), Андриан (03.09.1864-19.02.1904) и Константин (после 1870-?).

Иосиф Егорович Ульяхин (ок.1869-1939). Портрет в представлении Ульяхина А.В. (2019 г.)

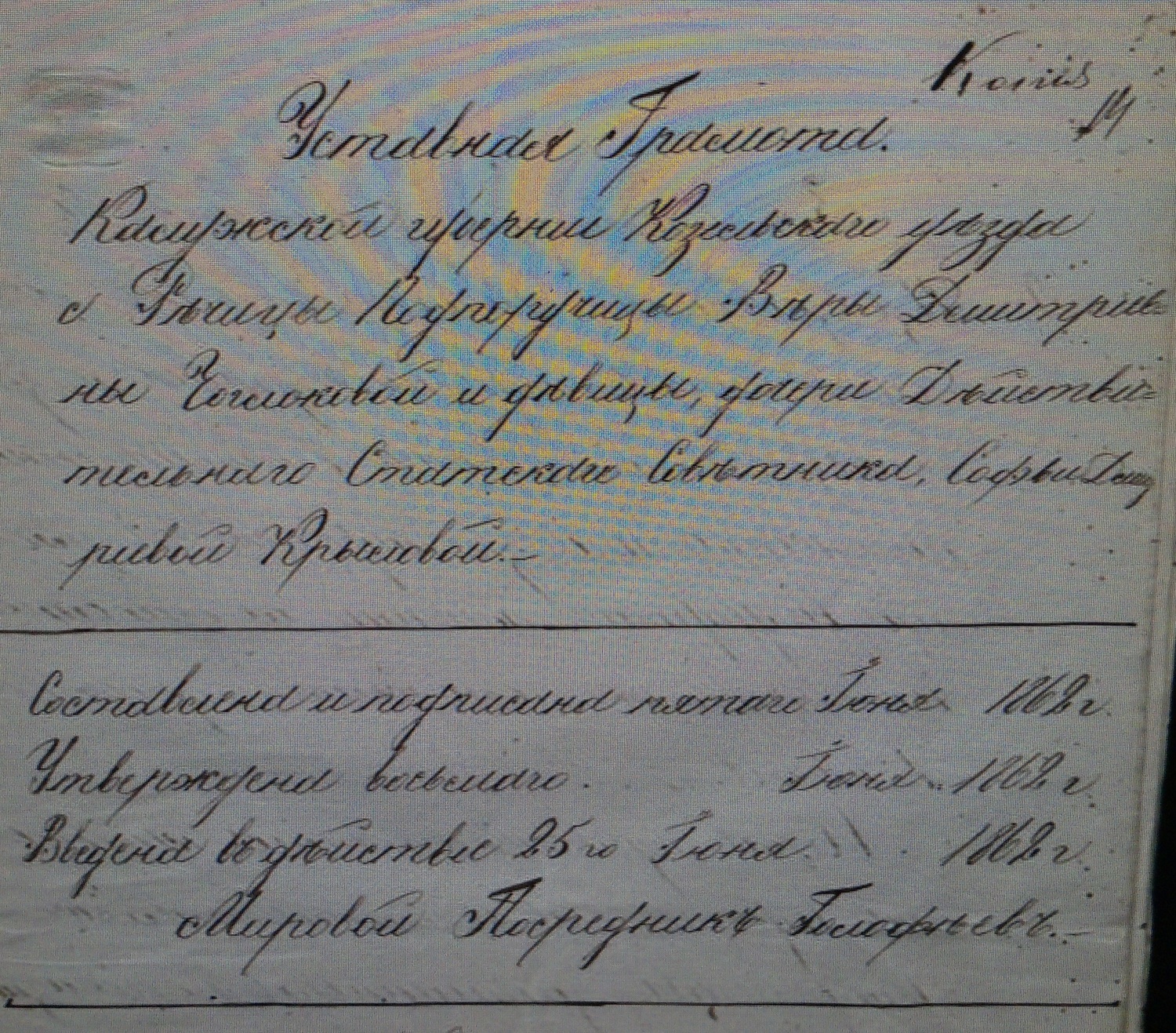

После смерти в 1868 году помещицы Марии Борисовны Крыловой имение в Речице достается ее дочерям, Вере Дмитриевне Чоглоковой (?-?) и Софье Дмитриевне Крыловой (1824-?), у которых, спустя год, будут выкупаться Ульяхины.

Из пункта №3 «Повинности крестьян к помещицам» «Уставной грамоты Калужской губернии Козельского уезда д. Речицы подпоручицы Веры Дмитриевны Чаглоковой и девицы, дочери Действительного Статского Советника, Софьи Дмитриевой Крыловой», введенной в действие 00 августа (25 июня) 1868 года: «1. За предоставленную в постоянное пользование крестьян землю, в количестве 3 десят. 695 сажень на душу причитается на основании положения оброка с каждого душевого надела 2 руб. в год, а со всех 90 душевых наделов 810 руб, а как крестьяне до обнародования положений платили оброка семьсот тридцать восемь рублей, что составляет на душу восемь руб. двадцать коп., то это число и остается.

2. Оброк крестьяне обязаны взносить в два срока, на прежнем основании к 9 мая и 6 декабря по 369 руб. в каждую половину.

3. Из числа душевого оброка относится на усадьбу 2 руб. 50 к., так как она причисляется по 2 разряду потому, что хозяйство крестьян не ограничивается одним земледелием, а поддерживается заработком от отходных промыслов и ценными конопляниками; вследствие сего повинность за пользование всею усадебною оседлостию крестьянского общества составляет в год 225 руб. а выкупная сумма за всю оседлость 3740 р. 75 к.

4. За исправное отбывание повинности ответствует круговою порукою все общество на основании правил мест.пол.» (РГИА, Ф. 577. Оп. 13. Д. 939, лл.17-18). Из мирского имущества крестьяне Крыловых имели «запасный мирской магазин с надлежащим в оном количеством хлеба». Софья Дмитриевна в это время живет в Великом Новгороде на Санкт-Петербургской улице в доме Стальнова.

Уставная грамота Калужской губернии Козельского уезда д. Речицы подпоручицы Веры Дмитриевны Чаглоковой и девицы, дочери Действительного Статского Советника, Софьи Дмитриевой Крыловой 1868 г. (РГИА, Ф. 577. Оп. 13. Д. 939, л. 14)

К 1870 году речицкие крестьяне, принадлежавшие коллежскому советнику Николаю Николаевичу () и гвардии поручику Александру Николаевичу Павловым (), выкупают свои земельные наделы, а через два года – крестьяне поручика Николая Ивановича Познякова ().

В 70-ые гг. крестьяне Плохинской и Перестряжской волостей по-прежнему активно заняты производством высококачественной пеньки, поставляемой в основном в Петербург на судовые канаты, о чем говорит «Западный район экспедиции по изучению хлебной торговли и производительности России» за 1874 год: «Село Плохино, чрез которое проходили второй и третий тракты, служит крупным рынком пеньки на юго-восточной стороне Калужской губернии: в округе его пеньководство имеет весьма широкие размеры, и здешняя пенька, известная в торговле вообще под именем Плохинской, признается лучшей из сортов пеньки молочанки. Не лишнее заметить при этом, что Плохинская пенька считалась на пристанях также транзитной, вероятно потому, что шла исключительно для Петербурга, не попадая во Ржев для пряжи».

В 1878 году отмечается присутствие крестьян Речицы в селе Рахманово Дмитровского уезда Московской губернии недалеко от современного Софрино (ЦГАМО, ф.166, оп.1, д.69, лл.39об.-40). Вероятно, они работали в кирпичном заведении при деревне Бордаково (Бардаки). Это одно из наиболее ранних свидетельств пребывания речицких кирпичников-отходников в пределах Московской губернии.

В 80-ые же годы производство пеньки сменяется таким отхожим промыслом, как земельные работы. В 1881 перестряжские крестьяне отличаются наибольшим в губернии числом отхожих на работы в период с апреля по ноябрь землекопов (5233 чел.): «Отлучаются в Санкт-Петербург, Киев, Орел, Тулу, Одессу, Ладогу, Полтаву, Ставрополь, Минск, Новгород, Смоленск, Симферополь, Севастополь и др. и по линиям железных дорог, с заработком в течение лета от 60 до 100 р.» (Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии, 1881, стр.73). Среди жителей Петербурга оказался Кузьма Павлович Ульяхин, проживавший в 1898 году в доме №14 по Демидову переулку (ныне переулок Гривцова) (Адресная книга города С.-Петербурга, 1898, стр.1062).

По данным составленного 25 октября 1881 года плана деревни Речица в ней было 86 дворов, принадлежавших следующим крестьянам: Алексей Дорофеев, Сергей Максимов, Василий Анисимов, Ефрем Евлампиев, Сергей Васильев, Ларион Максимов, Никон Иванов, Роман Алексеев, Терентий Никифоров, Яков Никифоров, Тихон Никифоров, Филипп Матвеев, Сидор Минаев, Кирилл Тихонов, Прокофий Иванов, Фома Афанасьев, Егор Афанасьев, Екатерина Дорофеева, Николай Борисов, Михаил Борисов, Яков Алексеев, Савелий Иванов, Егор Власов (Ульяхин), Михей Федотов (Ульяхин), Григорий Парфеньев, Семен Ефимов, Нестор Николаев, Савелий Николаев, Ларион Устинов, Афанасий Ипатьев, Матрена Ильина, Василий Фомин, Павел Прохоров, Григорий Дмитриев (Сушников), Афанасий Максимов, Федор Федоров, Парамон Изотов, Емельян Васильев, Михаил Иванов, Семен Семенов, Никон Осипов, Лукьян Титов, Трофим Артамонов, Дмитрий Максимов, Афанасий Семенов, Андрей Михайлов, Кузьма Иванов, Максим Егоров, Сергей Владимиров, Никита Никонов, Дмитрий Иванов, Михаил Иванов, Григорий Григорьев, Григорий Егоров, Егор Власов, Логин Афанасьев, Семен Петров, Кузьма Осипов, Петр Ефимов, Кузьма Ефимов, Андрей Кузьмин, Силай Семенов, Иван Семенов, Иван Семенов, Ульяна Савельева, Митрофан Кузьмин, Антон Михайлов, Иван Тимофеев, Савелий Максимов, Емельян Иванов, Денис Прохоров, Татьяна Ефимова, Константин Иванов, Кирилл Иванов, Нефед Кузьмин, Василий Трофимов, Игнат Егоров, Марфа Яковлева, Дементий Михайлов, Евсевий Антонов, Максим Антонов, Платов Иванов, Прохор Максимов, Борис Силаев, Борис Ефимов, Марк Григорьев (ГАКО, ф.62, оп.17, д.1108, л.63). Сельскими старостами в этом году были Игнат Егоров, Афанасий Семенов и Сергей Васильев. Егор Власович, судя по приведенной в документе подписи, был на том момент безграмотным, поскольку за него расписался односельчанин Яков Никифоров (ГАКО, ф.62, оп.17, д.1108, л.61об.). Его дом находился на восточном берегу непротяженного южного отвершка главного оврага (с рекой Речица) на расстоянии около 30 м от склона. Длинной стороной дом ориентировался вдоль оврага. По размеру двор входил в десятку крупнейших в деревне. Восточнее практически примыкая к нему, находился сарай, по размерам вдвое меньше дома. По соседству южнее располагался большой двор Михея Федотовича Ульяхина. Перед домом, примыкая к склону оврага, находилась рига, которая представляла собой открытую хозяйственную площадку для сушки и обмола зерна. За домом с восточной стороны стояли два сарая один за другим, а за ними на некотором удалении мастерская по изготовлению конопляного масла. Помимо Михея Ульяхина масло производили еще три крестьянина. Дом, который принадлежал Егору Ульяхину – был самым что ни на есть фамильным. Ульяхины в нем жили как минимум с середины XVIII века, тогда как дом Михея Ульяхина вряд ли появился раньше начала 70-ых гг. XIX века.

Двор №23, принадлежавший крестьянину Егору Власовичу Ульяхину на плане д.Речица 1881 года (ГАКО, ф.62, оп.17, д.1108, л.63)

К 1884 году речицкие крестьяне, принадлежавшие жене есаула Александре Николаевне Лобовой () и губернскому секретарю Николаю Матвеевичу Бобровскому (), последними выкупают свои земельные наделы.

Егор Власович Ульяхин известен тем, что в конце XIX века был волостным старшиной по Перестряжской волости. Волостными старшинами в качестве выборного должностного лица волости назначались крестьяне в возрасте не моложе 25 лет и на срок не более трех лет. Егора Власовича назначили на должность волостного старшины волостным сходом в 1887 году. Его кандидатуру утвердил земский начальник, после чего он имел право носить нагрудный знак на цепочке, который был с изображением герба Козельского уезда на лицевой стороне и надписью «Волостной старшина» по кругу и вензелем императора Александра II на оборотной стороне с круговой надписью «19 февраля 1861 года» (дата отмены крепостного права и учреждения института волостных старшин).

Нагрудный знак волостного старшины (оборотная сторона)

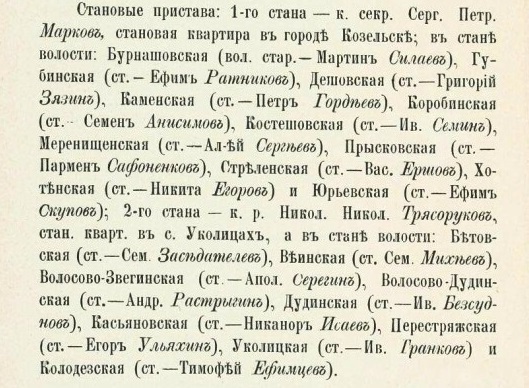

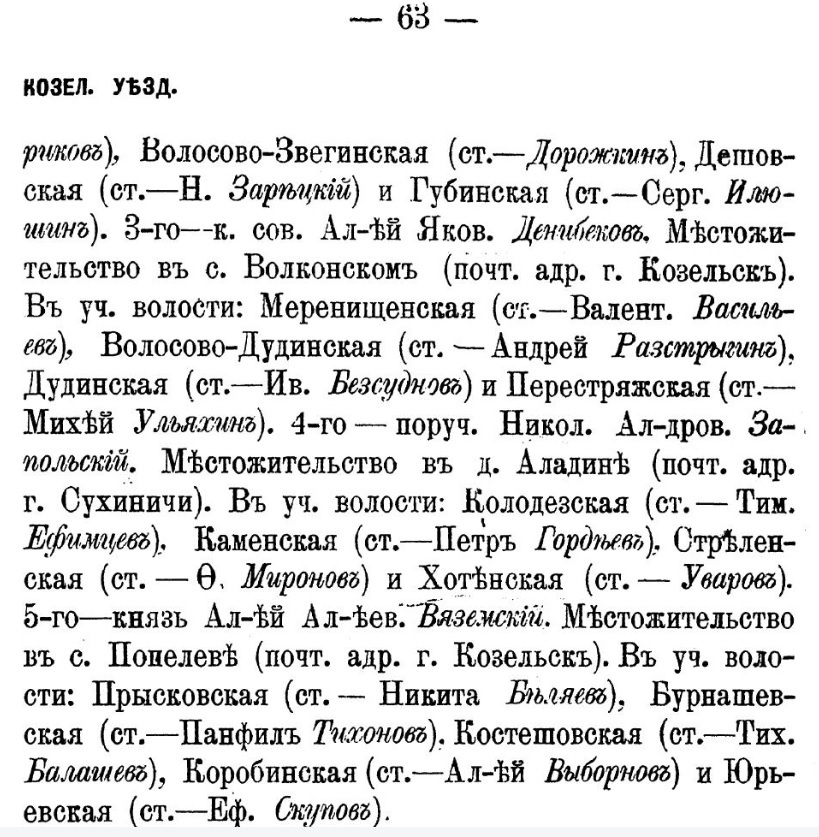

Адрес-календарь Калужской губернии на 1889 год. В списке волостных старшин Козельского уезда значится Егор Ульяхин (стр.72)

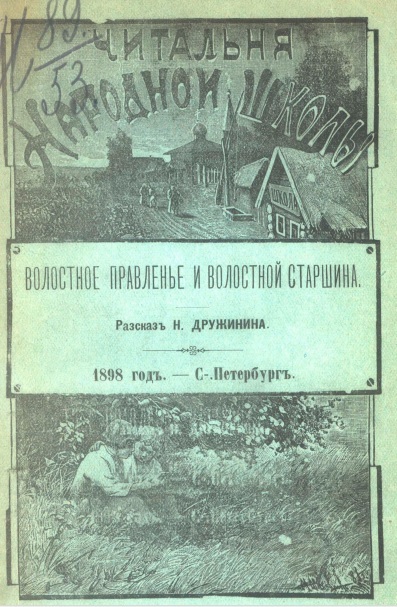

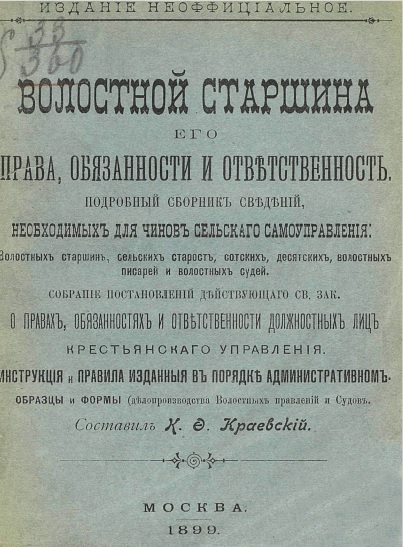

Волостное правление в то время находилось в селе Перестряж, куда ходил на службу из Речицы Егор Власович. В его подчинении находились волостное правление, состоящее из всех сельских старост волости, а также заседатели правления и сборщики налогов. В обязанности Егора Власовича входило: объявлять крестьянам распоряжения правительства, доносить начальству о преступлениях и беспорядках в волости, наблюдать за исправным отправлением обществами всех повинностей, заведовать волостными мирскими суммами и имуществом и т.д. Более подробно о деятельности волостных старших можно узнать из книг: Н.Дружинин. Волостное правленье и волостной старшина (1898), К.Ф. Краевский. Волостной старшина и его права, обязанности и ответственность (1899). В 1890 году Егора Ульяхина сменил крестьянин Василий Алешин.

Дружинин Н. П. Волостное правленье и волостной старшина : Рассказ о том, как устроены и действуют по закону, волост. крестьян. обществ. С-П. 1898. 68 с.

Краевский К.Ф. Волостной старшина, его права, обязанности и ответственность : Подроб. сб. сведений, необходимых для чинов сел. самоуправления... // типо-лит. Яковлевой, 1899 . 207 с.

В роду Ульяхиным был не один общественник. Помимо Егора Власовича должность волостного старшины в 1893-94 гг. занимал его двоюродный племянник, Михей Федотович Ульяхин (Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии, 1893, стр.63; 1894, стр.72), чей сын, Егор Михеевич, уже в советское время был подрядчиком артелей отходников, которые были распространены в Козельском уезде.

Памятная книжка Калужской губернии на 1893 год. В списке волостных старшин Козельского уезда значится Михей Ульяхин (стр.63)

В последней четверти XIX века крестьяне были уже не столь активны в местном производстве. «Вестник финансов промышленности и торговли» за 1889 год сообщает, что «пенька в весьма небольшом спросе». Немногим удалось преуспеть в кустарном деле. Среди успешных крестьян были те, кто приспособились в промышленных масштабах производить вместо пеньки масло из конопляного семени. В указателе фабрик и заводов Европейской России и царства Польского за 1887 год некоторые крестьяне Перестряжской волости занимались маслобойным производством и изготавливали конопляное масло: в д.Жуково к-нин Василий Алексеевич Алешкин (400 пуд., 2000 руб. в год, 3 рабочих), с.Дебрей к-нин Ефим Ермолаевич Минаков (650 пуд., 4000 руб. в год, 3 рабочих), с.Перестряжи к-не Степан Лукьянович Луканов (350 пуд., 2000 руб. в год, 3 рабочих) и Иван Никифорович Козин (400 пуд., 2000 руб. в год, 3 рабочих). Больше ничем перестряжские крестьяне похвастаться не могли.

В том же году в Речице открылась первая школа, которая располагалась в доме крестьянина Прохора Васильевича Пантелеева. Обучал детей грамоте сам владедец.

С падением спроса на главный производительный товар большинство крестьян, которые не могли наладить свое собственное производство, начинают искать новые источники дохода. Ими становятся различные отхожие промыслы в другие губернии, которые становились не только местом работы, но и домом для Ульяхиных. Наиболее востребованными работами, на которые отходники нанимались целыми семейными артелями, были торфоразработки и кирпичное производство в основном в Московской губернии.

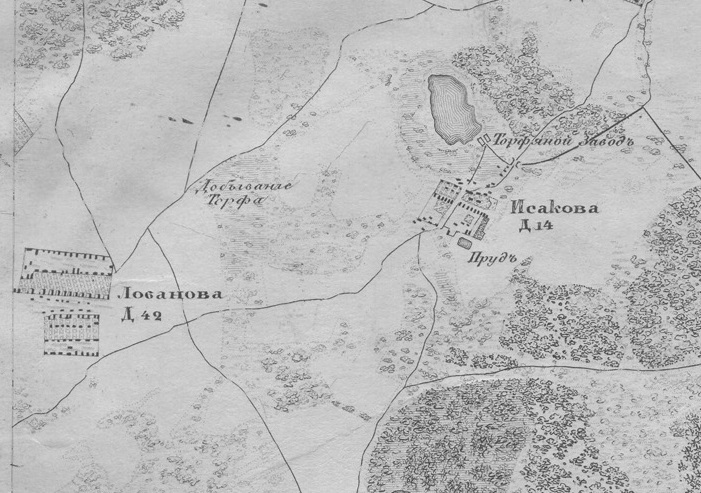

Известно, что с 1887 по 1899 год двоюродные племянники Егора Власовича Ульяхина, Афанасий, Константин и Тит Федотовичи, появляются в Звенигородском уезде в селе Никольское-Урюпино (сегодня село Николо-Урюпино под Красногорском). Их пребывание под Москвой также связано с местными торфоразработками. Возможно, среди них был и Иосиф Егорович Ульяхин. Добыча под Николо-Урюпиным велась на торфяниках к северо-западу от села у соседних деревень Лобаново и Исаково. У последней располагался торфяной склад. Этим отхожим промыслом занимались многие из Речицы и соседних деревень. Кто-то из них менял, таким образом, свое местожительство. В частности, крестьяне Мироновы из деревни Слободки в Никольском жили с семьей постоянно уже с 1884 года.

Добыча торфа и торфяной завод северо-западнее с.Николо-Урюпино. Карта окрестностей Москвы 1878 г.

Храм во имя Николая Чудотворца в с. Николо-Урюпино. Изображение 1885 г.

Источник: spratto.livejournal.com

Речицкие крестьяне также ездили в село Акулово Звенигородского уезда (ныне западная окраина города Одинцово) не позже 1899 года. Наиболее ранние отходники Козельского уезда уже значатся в селе в 1883 году. Все они работали на Одинцовском кирпичном заводе №6 при станции Одинцово, основанном в 1874 году купцом Василием Ивановичем Якунчиковым (1827-1907). Завод этот располагался на участке между Можайским шоссе и железной дорогой, ограниченным Коммунальным проспектом. Добыча глины для производства кирпича велась карьерным способом рядом с заводскими корпусами, о чем сейчас напоминают городские пруды. Изготавливаемая продукция шла, например, на строительство таких зданий в Москве, как Исторический музей и ГУМ.

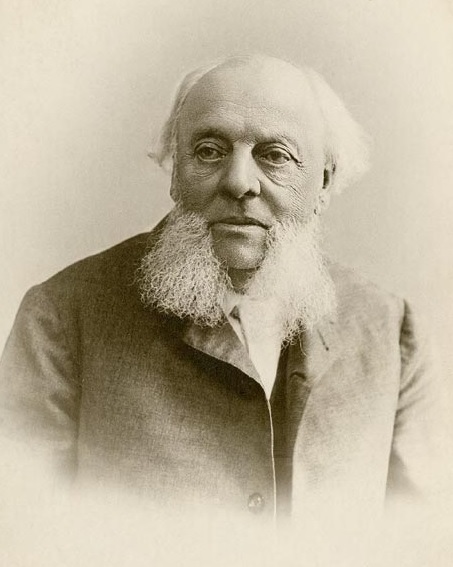

Василий Иванович Якунчиков (1827-1907). Фото 1890-х гг.

Источник: tg-m.ru

Одинцовский кирпичный завод №6. Фото 1895 г.

Источник: odi-city.livejournal.com

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с.Акулово. Фото: Ульяхин А.В., 25.03.2023 г.

Помимо прочего крестьяне Речицы посещали село Мытищи в 1896 году (ЦГАМО, ф.22420, оп.1, 10, л.401 об.). При станции Мытищи с 1889 года существовал кирпичный завод Ивана Ивановича Герасимова (Памятная книжка Московской губернии на 1914 год, с.401), куда, по всей видимости, и нанимались приезжие из Козельского уезда рабочие.

Не позже 1890 года Иосиф Егорович Ульяхин женился на крестьянской девице, Евдокии Максимовне. О ее происхождении точно ничего неизвестно. Родные Евдокии считали, что она была родом не из Речицы, а из деревни под названием Белый Камень, за что и получила прозвище «Белокаменка».

Из воспоминаний Александра Петровича Ульяхина: «У бабушки было прозвище по деревне Белокаменка. По имени ее никто и не называл. Это деревня есть такая недалеко [речь идет о деревне Белый Камень Ульяновского р-на Калужской обл.]. Бабушка была не из нашей деревни. Белокаменка родилась где-то там… Жиздра что ли, или Крапивна. Где-то в тех краях. Бабушка была, видимо, из семьи купеческой. Она отличалась от матери, от наших соседей своей какой-то просторностью. Не то чтобы она там читала или писала. Этого я не знаю. Но в церковном отношении. Она была очень чистоплотная по отношению к остальным речицким. И она выпивала. Но ни то чтобы она пьяницей была. Нет».

Если верить семейным рассказам, то Евдокия Максимовна родилась не позже 1872 года в деревне Белый Камень Волосово-Дудинской волости. Среди крестьян деревни, которых звали Максим было всего двое, кто мог бы претендовать на роль отца Евдокии. Это Максим Евдокимович Акимов (после 1851-?) и Максим Петрович Минаков (1849-?). Второй – наиболее вероятен. Род Минаковых издавна известен в деревне, которая с конца XVIII века принадлежала графу Якову Александровичу Брюсу, а позднее его дочери Екатерине Яковлевне Мусиной-Пушкиной Брюс. Фамилия происходит от крестильного имени Мина. Во второй половине XVIII века в Белом Камне жил крестьянин Тихон Сергеевич Минаков (1725-между 1788 и 94 гг.). Его сыном был Семен Тихонович (1769-?). Далее идет Ксенофонт Семенович (1799-?), Петр Ксенофонтович (1830-после 1881) и наконец Максим Петрович. Судя по всему, Минаковы были довольно обеспеченными крестьянами. Так в 1873 году Павел Ксенофонтович вместе с отставным фейерверкером Акимом Селезневым пожертвовали в приходскую Николаевскую церковь села Волосово-Дудино паникадило стоимостью 300 руб. (Калужские епархиальные ведомости, 1873, №8, с.60). Имели ли к ним какое-либо родственное отношение Минаковы из города Жиздра, пока неясно. В 1814 году в городе проживал мещанин Григорий Иванович Минаков (1770-после 1828). Его сыном был купец Иван Григорьевич (1793-после 1851). У того – купеческий сын Алексей Иванович (1813-?). Его сын, мещанин Иван Алексеевич Минаков (1848-?) был церковным старостой собора Александра Невского и неоднократным жертвователем денежным сумм на нужды прихода. В 1894 году он пожертвовал собору вещи стоимостью 130 руб. (Калужские епархиальные ведомости, 1894, №3, с.34). В 1895 году пожертвованы вместе с прихожанами 450 руб. на покупку серебряно-вызолоченной ризы на икону Божьей Матери «Всех скорбящих радости» (Калужские епархиальные ведомости, 1895, №3, с.64). В 1896 году Минаков пожертвовал собору вещей на сумму 150 руб. (Калужские епархиальные ведомости, 1896, №2, с.19). По данным отчета о деятельности Жиздринского Александро-Невского братства за 1896 год он был его членом соревнователем (Калужские епархиальные ведомости, 1897, №11, с.193). По указу Сената от 22 апреля 1900 года «Государь Император, согласно положению Комитета о службе чинов гражданского ведомства и о наградах <…> Всемилостивейше соизволил пожаловать» шейную серебряную медаль «За усердие» на Станиславской ленте мещанскому старосте, Ивану Алексеевичу Минакову (Сенатские ведомости, 1900, №58, с.198). У Ивана Алексеевича была родная сестра, мещанка Екатерина Алексеевна (1832-?). В июле 17 числа 1858 года она вышла замуж за фельдфебеля Восьмого Запасного Батальона Гренадерского Эрцгерцога Франца Карла полка, Дмитрия Яковлевича Мартьянова (1819-?). На момент венчания, которое состоялось в московской церкви Ильи Пророка Обыденного (2-й Обыденский пер., 8/8), Екатерина жила в доме купеческой жены Голиковой (ЦИАМ, ф.203, оп.776, д.480, лл.234об.-235).

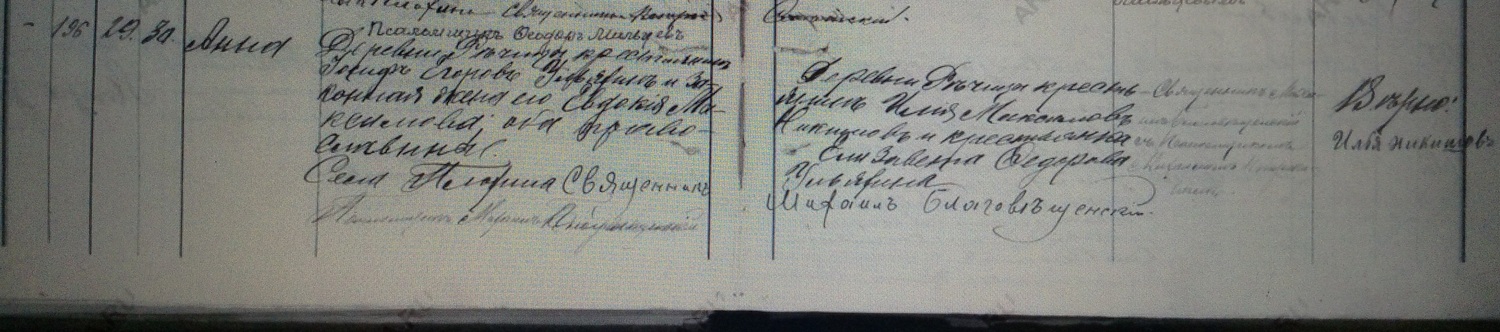

Кроме того, существует версия, что Евдокия Максимовна была родом из Речицы. Дело в том, что крестным отцом ее дочери Анны был речицкий крестьянин, Илья Максимович Никишов. Учитывая, что восприемники, как правило, выбирались из ближайших родственников, Илья мог быть родным братом Евдокии. В 1864 году 16 ноября женился сын речицкого крестьянина Якова Алексеевича, Максим (1846-?) на дочери другого речицкого крестьянина Василия Григорьевича, Елизавете (1842-?). Данный род ведет свое начало от крестьянина Никифора Ивановича (1714-после 1794). Имя Никифор имеет уменьшительно-ласкательную производную Никиша. Во всей вероятности, именно от Никифора пошел род Никишовых. У Никифора был сын Кондрат (1766-до 1828), у него сын Алексей (1802-после 1851), а у того – сын Яков (1824-после 1881). Между прочим, на плане Речицы 1881 года дом Якова Алексеевича входил в состав того же порядка, что и дом Егора Ульяхина и стоял через один дом. Другие крестьяне с именем Максим с подходящим возрастом, чтобы считаться отцом Евдокии, были представителями других родов. Максим Федорович (1832-?) происходил из рода Левичевых, а Максим Егорович (1828-?) дал начало роду Егорцевых. Эта версия кажется наиболее вероятной.

По другой версии Евдокия происходит от речицкого рода крестьян Дрогобужских. Дрогобужские жили в Речице уже в 1828 году и принадлежали помещику Ивану Ивановичу Павлову (?-?). Первый известный представитель – Дмитрий Филиппович Дрогобужский (1775-1854), у которого был сын Антон (?- до 1850) и внуки Егор (1827-?), Максим (1832-?) и Евсевий (1835-?). Максим Антонович мог быть отцом Евдокии. Можно предположить, что фамилия происходит от названия города Дорогобуж, расположенного на в центре Смоленской обл. между Вязьмой и Смоленском. Примером фамилий крестьян окрестностей деревни Речица, образованных от географических названий, ничтожное количество. Так из села Дебри известны крестьяне с фамилией Зарецкие, которые могли быть выходцами из соседнего с Дебрями села Заречье. Что же касается Дрогобужских, то они могли быть переселены в Речицу ее же владельцем из рода Павловых. Возможно, это была премьер-майорша Прасковья Алексеевна Павлова (Ивашкина) (1744-до 1828). По данным исповедных ведомостей за 1794 года Дрогобужских в Речице еще не было. Впоследствии к 1828 году они заняли двор крестьянина Михаила Алексеевича (1740-?). Дрогобужские вполне могли оказаться в деревне после событий 1812 года, учитывая, что Дорогобуж был в эпицентре войны. В жены Дмитрий Филиппович взял себе речицкую крестьянку Акилину (1780-?), дочь Семена Макаровича (1737-?).

Запись в метрической книге Воскресенской церкви с.Плохино за 1904 г. о рождении Анны Иосифовны Тимаковой (Ульяхиной) (ГАКО, ф.33, оп.12, д.96, лл. 784 об.-785)

По характеру Евдокия была волевой и очень активной – на ней держалось хозяйство и ей фактически принадлежала главенствующая роль, когда все еще жили вместе в старом доме Иосифа Егоровича. Скорее всего, это был отцовский дом, в которому была впоследствии сделана угловая пристройка. Однажды, когда Евдокия ехала верхом на лошади, неосторожно упала с седла и повредила тазобедренный сустав. Ее активность не угасала со старостью. матери унаследовал ее средний сын, Петр (1898-1943). Она прожила долгую жизнь. Со слов деревенских ей было 92 года, когда ее не стало. Кроме Петра в семье Иосифа Егоровича и Евдокии Максимовны были дети: Денис (1890-?), Аксинья (1892-?), Анна (11.09.1904-?) и Дмитрий (08.11.1913-1994).

Евдокия Максимовна Ульяхина (ок.1870-1949) со снохой Марфой Игнатьевной Ульяхиной (справа), внуками Павлом (второй ряд справа), Александром (второй ряд слева) и Светланой (слева). Пос. им. Воровского, Московская обл. (1948 г.)

С 1893 года состоящее при Жиндринском Александро-Невском церковном братстве Плохинское отделение пытается бороться с заметным проявлением раскольничества среди селений прихода плохинской церкви и соседних с ней. Совет отделения по данным 1895 года состоял из его председателя, купца Ивана Сергеевича Абрашина, членов в лице священников с.Веснины Стефана Покровского и с.Плохино Василия Никитича Титова, а также купца Василия Ивановича Меньшикова. Среди действительных членов значились священники с.Уколицы В. Кориженский, с.Никитское С. Казанский, с.Плохино Михаил Благовещенский, купеческие братья П.Н.П. Мельниковы и крестьяне П. Брулев, И. Ефремов и Г. Гусаков. Отделение констатировало, что в их районе находится 1654 раскольника, среди которых 1458 – поповцы автрийского согласия, 196 – беспоповцы филлиповского толка.

«Для вразумления заблудших и укрепления в вере колеблющихся, приходские священники вели беседы и частные и публичные».

По сведениям статистического описания Козельского уезда Калужской губернии за 1897 год в Речице было 78 дворов и 503 местных жителя. Крестьяне делились на 6 разрядов по последним владельцам деревни: Емельянова – 6 дворов; Крылова – 26 дворов; Лобова – 7 дворов; Павлова – 5 дворов; Позднякова – 29 дворов; Русанова – 5 дворов. Пятая честь крестьян (109 чел.) занималась отхожим промыслом.

Дом Иосифа Егоровича находился на восточном берегу одного из южных отвершков главного оврага, вдоль которого тянулся порядок Ульяхиных. Деревня стояла «на берегах» из-за многочисленных оврагов и овражков, густой сетью разделявших Речицу на отдельные участки, где располагались деревенские порядки. На дне этого отвершка в самом его начале находился колодец, а рядом с ним пруд, который в настоящее время спущен. К этому пруду подходила усадьба Егора Михеевича Ульяхина.

Из воспоминаний Александра Петровича Ульяхина: «Деда дом был так и не достроен. Потолка, по-моему, не было. Было два дома, старый и новый, которые разделял ход. Дом был не старый. Он был чист. У бабушки аккуратность была».

Угловой дом (старый и рядом новый) Иосифа Ульяхина входил в так называемый "Ульяхинский порядок", который носил второе название – «Крылова барщина» (от фамилии последних владельцев). На территории отцовской усадьбы был прекрасный яблоневый сад. В Речице выращивали яблоки сорта «Титовка», которые в настоящее время еще созревают в старых заброшенных садах. Сады стали возникать в деревне до революции по стародавней брюсовской традиции.

Дорога, идущая в сторону порядка Ульяхиных в д.Речица. Вид с юго-восточной стороны. Фото: Антон Ульяхин

Пруд в овраге рядом с колодцем напротив усадьбы Егора Михеевича Ульяхина в д.Речица. Фото: Антон Ульяхин

Колодец в овраге у порядка Ульяхиных в д.Речица. Фото: Антон Ульяхин

Из воспоминаний Марии Петровна Девисиловой: «Деревня была наша очень хорошая, зеленая. Столько было садов. Вот порядок Ульяхиных, например, там у каждого был сад. Крылечко, и напротив него сад. И там загородок никаких не было. Каждый знал свои яблони, и никто никогда чужие яблоки не рвал».

Яблоки вместе с овощами ходили продавать на ярмарку в село Плохино, которая проходила на главной площади у Воскресенского храма.

Из воспоминаний Марии Петровны Девисиловой: «А около этой церкви был базар, но его, говорят, куда-то там перенесли. Ездили туда торговать яблоками и картошкой».

Ярмарка в с.Плохино. Фото 1897 г.

Из села «Титовка» могла отправляться на недалеко расположенную Белевскую пастильную мануфактуру («Завод растительных консервов») купца 2-й гильдии Амвросия Павловича Прохорова (1850-1924), которая с 1888 года производила знаменитую белевскую (прохоровскую) пастилу. Это обстоятельство может объяснять тот факт, что фруктовые сады в Речице были чуть ли не у каждого крестьянина. Яблоки посылали также на российские и всемирные выставки-ярмарки и даже к императорскому двору в Петербург. Внуки Иосифа Егоровича бегали в сад деда рвать яблоки и груши, за что он их прогонял.

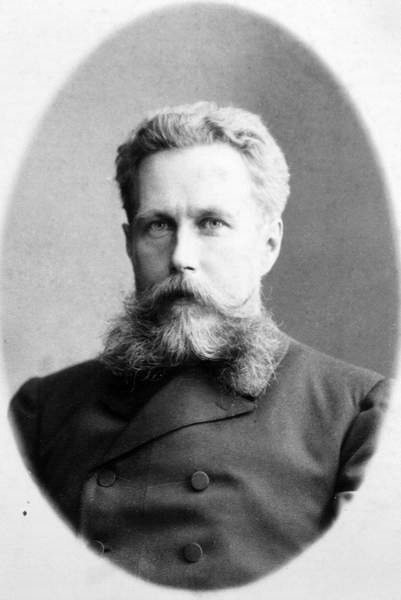

Купец Амвросий Павлович Прохоров (1850-1824). Источник: https://vk.com/wall-35236816_158525

Одичавшая яблоня "Титовка" на месте бывшего сада Ульяхиных в д.Речица. Фото: Ульяхин А.В., 23.08.2020 г.