ИСТОРИЯ РОДА УЛЬЯХИНЫХ

XVII век

Та часть Козельского уезда, где сегодня находится урочище Речица также на протяжении не одного столетия было неспокойным местом: влияние литовцев, набеги татар, поляков, казаков (Восстание И. Болотникова 1606-07 гг., восстание запорожских казаков 1610 г., восстание И. Балаша 1633-34 гг.). Может быть, поэтому ближайшее к Речице село Ульяново именовалось Плохино. Однако более ранние варианты написания названия села – Плахин, Плахино.

Из писцовой книги Дудинской волости за 1676-77 гг.: «Бортные села Плахино Местилово тож» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 196. Л. 2).

Переименовать Местилово в Плохино могли в период Смутного времени, когда Козельский уезд переживал наиболее трудные времена, находясь под влиянием поляков. Самое раннее упоминание названия Плохино (Плахин) относится как раз к 1610 году. Нужно также учитывать, что плохинские земли издавна славились своими лесными угодьями. Древесина шла на совершенно разные нужды, в том числе на производство различных изделий. Одно из значений слова плаха – кусок расколотого пополам бревна. Вполне логично было бы назвать село, где активно работают с деревом Плахино.

Из отписки боярина князя В.М. Рубца-Мосальского Яну Сапеге от ноября 1610 года: «Дал Бог пожаловал государь меня с братьею и с племянники старою нашею вотчиною, городком Мосалском, с посадом и с уездом; да мне ж государь пожаловал поместья, в Козелском уезде, село Дудено Волосово, да Гостьи, да Плахин с деревнями» (АСПбИИ РАН. К. 145. Собр. кн. Хилкова. Оп. 1. Карт. 368. Ед. хр. 21).

Причиной появления Парфеновых и других представителей речицких фамилий в Козельском уезде, вероятнее всего, стали события именно периода Смуты и польско-литовской интервенции.

В течение осени 1606 года Козельск пребывает на стороне у повстанцев Ивана Болотникова. Отряд князя Михаила Борисовича Долгорукова (?- после 1633), шедший для соединения с войском Болотникова, был разбит под Козельском думным дворянином князя Василия Шуйского, Артемием Васильевичем Измайловым (?-1634). В результате осажденные попали в плен, а сам город оказался в осаде. После осады Калуги 3 мая 1607 года Измайлов покидает Козельск, который снова погряз в мятеже.

Начало боя войска Ивана Болотникова с царскими войсками у деревни Нижние Котлы под Москвой. Работа Э.Э. Лисснера. Источник: Wikipedia

18 октября 1607 года осаждающий город небольшой отряд князя Василия Федоровича Литвинова-Мосальского (?-1612) разбили польские отряды гетмана Мацея Меховецкого (?-1608) и Мозырского хорунжего Иосифа Будилы (?-?). В итоге войску Василия Шуйского нанесли поражение.

Из «Дневника событий, относящихся к Смутному времени» И. Будилы: «…18 числа, утром, на рассвете, сперва встретились со стражей, а затем напали на лагерь. Русские пришли в смятение, не могли приготовиться к битве, стали спасать себя бегством и одни, убегая, защищались, а другие, которым не удалось бежать, должны были пасть на месте. Меховецкий и Будило взяли обоз со всем имуществом, а чего не взяли — сожгли. Матиаша и многих других взяли в плен и с торжеством въехали в Козельск; народ с великою радостию встретил их с хлебом и солью за городом и великую честь оказывали воеводе. 21 числа того же октября месяца, сам царь [Лжедмитрий II] прибыл в Козельск и благодарил за победу».

Условный портрет Лжедмитрия II. Гравюра. XVII века. Источник: Wikipedia

Во время своего первого московского похода после проведенной в Орле зимы, весной 1608 года Лжедмитрий II с большим по численности войском, пополнившимся польскими наемниками, казаками, местными детьми боярскими и крестьянами двинулся на Москву. Под командованием гетмана Романа Рожинского с 1000 всадников среди поляков также был конный отряд в 700 чел. полковника Меховецкого, конный полк (500 чел. конницы и 400 пехотинцев) шляхтича Валентина Валянского, 700 чел. конницы и 200 пехотинцев полковника Самуила Тышкевича, казаки, пятигорцы и гусары полковника Станислава Хруслинского, отряды донских казаков атамана Ивана Заруцкого и шляхтича Александра Лисовского, конный отряд в 400 чел. ротмистра Тупальского, отряд в 500 гусар шляхтича Александра Зборского и др. Также к Лжедмитрию примкнули остатки войска Болотникова.

Под Болховом 10-11 мая произошло крупное сражение с Дмитрием Ивановичем Шуйским, в ходе которого интервенты одержали победу. Пополнившись теми, кто сдался, войско Лжедмитрия направилось из Болховской крепости через засеки и, вероятно, село Плохино, на Козельск.

Из «Истории московской войны» Н. Мархоцкого: «Так и шли мы, нигде не задерживаясь; лишь один день провели под Козельском… да и то, только чтобы людей порадовать, ибо эти крепости Шуйскому не сдались и остались верны Дмитрию... А москвитяне, по своему обычаю, как и положено верноподданным слугам, выходили к нам навстречу с хлебом-солью».

Гусария Речи Посполитой. Въезд свадебного кортежа Сигизмунда III в Краков (ок. 1605 г.)

В сентябре 1610 года Козельск и его окрестности были разграблены и вырезаны запорожскими казаками, о чем сообщает Конрад Буссов в своей «Московской хронике»: «7 сентября, в день нового 1610 года, внезапно напали на Козельск запорожцы, налетевшие из под Смоленска, и в два часа овладели беззащитным городом, побили 7 тыс. человек, среди которых, вероятно, были и крестьяне из окрестностей, и предали город грабежу и пламени. Воевода и знать, а также оставшиеся немцы были взяты в плен, а имущество их захвачено грабителями».

Герб Войска Запорожского (Вирши на жалосный погребъ зацного рыцера Петра Конашевича Сагаидачного, 1622 г.)

Крестьянам под влиянием поляков жилось трудно, когда с них брали непосильный налог. Из челобитной крестьян села Волосово Козельского уезда Яну Сапеге от 10 октября 1610 года: «Правит, государь, на нас сиротах твоих на тебе, государь, твой государев кухмистр пан Христоп Свыч по три рубли денег, да по две куницы, да по лисице, и сыр, и масла, яиц. И нам, государь, взяти негде, того у нас нет. А доправил, государь, на нас Свыч по рублю. И мы, государь, теда маючи в добрых людех в коболы заплатили. Государь великий гетман Ян Петр Павлович, смилуйся над нами, не вели нас в том на смерть замучить, вели, государь, нас взяти, что у нас есть - хлебные запасы, чтобы мы в конец не погибли» (АСПбИИ РАН. К. 124. Собр. С.В. Соловьева. Оп. 1. Карт. 3. Ед. хр. 407).

Присягнувший королю Сигизмунду после занятия польско-литовскими войсками Москвы, боярин Василий Михайлович Рубец-Мосальский (?-1611) мог быть одним из первых владельцев д. Речица, о чем говорит содержание упомянутой ранее отписки ноября 1610 года: «И мы, государь, послали к тебе людей своих, Якова Литвинова с товарыщи; и тебе б, государь, пожаловать смиловатца над нами, по государеве милости, теми нам деревнями велеть дать владеть, которые будет литовские люди в тех наших деревнях, велеть выехать, а мы им учнем кормы давать, как сможем».

В марте 1611 года Козельск находится под властью войска Яна Сапеги.

Ян Петр Сапега (1569-1611). Портрет работы Гендрика Гондиуса Старшего (ок. 1630 г.). Источник: Wikipedia

В том же году во главе с митрополитом Филаретом Романовым совершается Великое посольство под Смоленск к польскому королю Сигизмунду III с целью заключить договор о вступлении на русский престол его старшего сына – королевича Владислава IV. Сигизмунд склонял на свою сторону членов посольства, награждая их жалованными грамотами на поместья. Среди изменников был думный дьяк Семен Зиновьевич Сыдавный-Васильев (?-?), которому во владение отошла д. Речица.

Филарет Романов (1553-1633). Портрет из "Царского титулярника" (1672 г.). Источник: Wikipedia

Сигизмунд III (1566-1632). Портрет работы Якоба Трошеля (Вазы, 1610-е гг.). Источник: Wikipedia

К 1614 году Козельский уезд находился в состоянии разорения поляками и бунтующими русскими: «а твоего государева жалованья поместейцо у меня было в Козельском уезде… и то, государь, поместейцо от литовских людей и русских воров запустело».

В феврале-мае 1616 года на территории Козельского уезда проходят казацкие выступления. Так в феврале в расположенном недалеко от Речицы в селе Вейно казаки «из полков» забрали лошадей, «переграбили», «переломали», «пережгли» и «пересекли» монахов и монастырских крестьян. Весной, пришедшие из Смоленска и Брянска казаки «днем и ночью…воевали».

В 1617 году Козельск захватывает посланное королевичем Владиславом IV войско полковника Станислава Чаплинского (?-1618): «Из Мещевска Чеплинский прииде под Козельск. В Козельске измениша, и город здаша, и королевичу крест целоваша. Чеплинский же в Козельске стал и зимовать, и из Козельска ездя, многие городы воева».

18 октября того же года царь Михаил Федорович в своей грамоте приказывает князю Дмитрию Пожарскому (1577-1642): «…Литовские люди пришли к Козельску, и к Козельску приступают и Козельску тесноту великую учинили; и боярину и воеводе Князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, пришед в Калугу, тотчас послати к Козельску, кого пригоже, а с ним дворян и детей боярских и с вогненным боем стрельцов и казаков, и велети Козельску помочь чинить…». Однако успеха в этом мероприятии достигнуто не было, так как козельчане сдались полякам и присягнули Владиславу. В Козельске сформировалась ставка войска Чаплинского, куда, в частности, входила кавалерия ротмистра Свидницкого. Закрепившись в городе, поляки совершают набеги на Болхов, Белев, Одоев, Вязьму.

Как мятежные выходцы с территории украинных городов (Курска, Орла), охваченных смутой, так и польские наемники, обосновывались в селениях Козельского уезда. По этой причине могли появиться деревни с названием Поляки и Палики недалеко от Думиничей к северо-западу от нынешнего Ульяново.

С конца октября 1617 по начало июля 1618 года не прекращаются попытки силами ратных людей и детей боярских выбить и пленить «литовских людей», а также «государевых изменников руских воров» из Козельского уезда, о чем известно из Книги сеунчей 1613-1619 гг. Ближайшем к Речице местом, где 21 декабря 1617 года произошел бой посланного воеводой Иваном Наумовым из Болхова отряда ратных людей во главе с головой Неустроем Лукиным, стало село Уколицы: «…да воевода ж Иван Наумов посылал х Козельску для языков голову, ево Неустроя Лукина, а с ним ратных людей, и Неустрой Лукин, сшод литовских людей заставу в Козельском уезде в деревне в Науколицах, и был ему с ними бой, и дети литовских людей побили и языки поймали, а в языцех литовских людей привели дву человек».

В первых числах июля 1618 года на Козельск совершаются вылазки из Болхова в козельский лагерь Чаплинского: «Июля в 1 день прислан с сеунчом из Болхова от воеводы от Степана Татищева болховитин Игнатей Кривцов с тем, что июня в 20 день посылал он под Козелеск и на Чеплинсково таборы голову Игнатья Кривцова, а с ним болхович и корачевцов дворян и детей боярских, и июня ж в 21 голова Игнатей Кривцов с ратными людьми Чеплинского таборы взяли и литовских людей и руских воров многих побили и в город втоптали, и таборы выжгли, и к городу приступали, и на приступе и на вылоске многих литовских людей и руских воров побили. Июля в 2 день прислан с сеунчом из Болхова от воевод от князя Федора Волконскова да от Матвея Челюсткина лебедянец Иван Волуев да курченин Кондратей Беседин с темм, что июня в 21 день воевода Матвей Челюсткин с ратными людьми приходил под Козелеск, и литовские люди против их выходили, и был с ними бой, и литовских людей и руских воров многих побили и в таборы и в город втоптал,и литовские люди и руские воры сели в таборех многие люди, и он, Матвей, посады и таборы велел жечь, и в табopex многих литовских людей и руских воров пожгли и к городу приступали, и был бой под городом с перваго часа дни до вечера, и воду у них отнели».

В итоге Козельск и окрестные селения находились под непосредственной властью поляков целых 11 лет до заключения 11 декабря 1618 года Деулинского перемирия между Речью Посполитой и Россией, после чего уезд снова отошел последней.

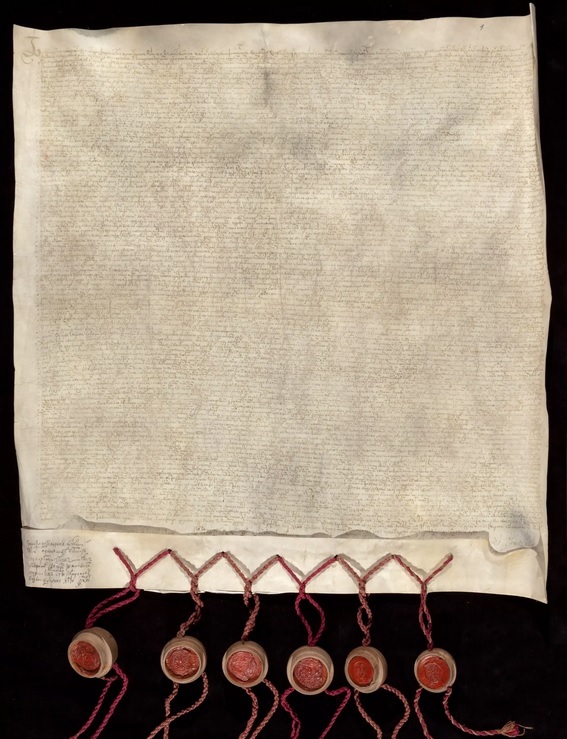

Из заключенного российскими и польскими послами 1 (11) декабря 1618 г. в деревне Деулине перемирии на 14,5 лет в книгах Литовского повытья Посольского приказа: «А что были поимали полские и литовские люди великого государя нашего его царьского величества Московского государства город Вязму, город Козелеск, город Мещоск, город Мосалеск, село Борисово, – и те городы со всеми их уезды и с волостми, как к ним изстари потягло, Коруны Полские и Великого княжства Литовского паном раде и великим послом отдати в великого государя нашего сторону к Московскому государству и очистить к тому ж сроку февраля к 15-му числу нынешнего 127-го году совсем: с тем – с людми и с нарядом и со всякими пушечными запасы, с чем их взяли. И отдати великого государя нашего его царьского величества дворяном, ково для тово с Москвы пошлют».

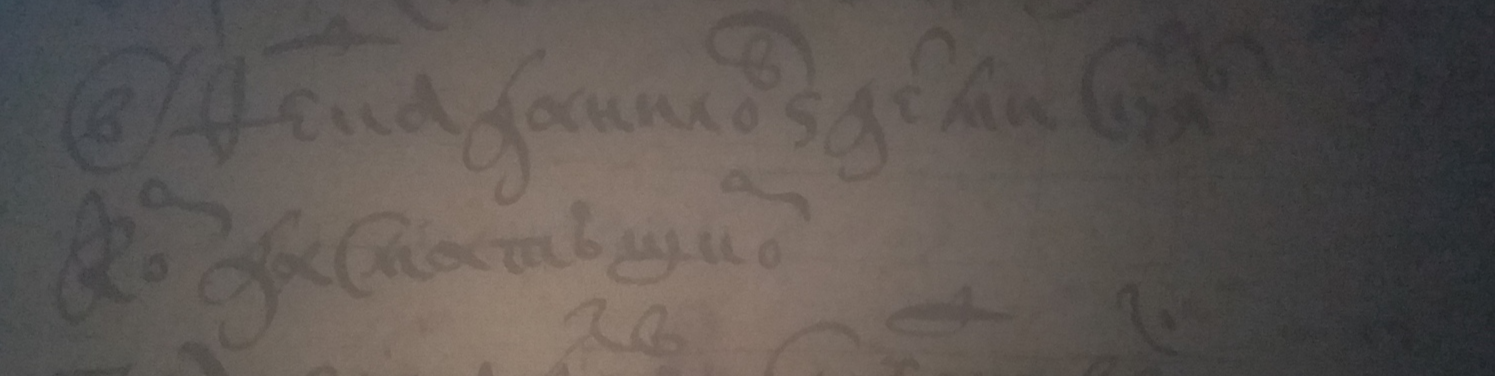

Договор о бытии между Польским и Российским государствами перемирия на 14 лет с половиною, считая от 25 декабря (3 января). 11 декабря 1618. Польско-литовский экземпляр (РГАДА. Ф. 79. Оп. 3. Д. 58)

В 1619 году д. Речица была отобрана у изменника Сыдавного и пожалована за 8-летний польский плен уже русским царем московским дворянам Ивану Гавриловичу Коробьину (до 1595-1642) и Борису Дмитриевичу Бартеневу (?-?) – оба участники Великого посольства, плененные вместе с Филаретом. Бартенев и Коробьин могли получить во владение не только Речицу, но и некоторых из представителей попавших в плен мятежников, которых попросту отдавали новым владельцам в холопы, в том числе и служивых – пленные для бывших пленных. Таким образом, Ульяхины могли перейти в разряд владельческих крестьян, встретив окончание Смуты на новом и уже постоянном на целых три столетия месте жительства. Так в Козельск и уезд в 1620 году начали высылать «можайских» и «ярославских» казаков, поднявшие в 1618 году мятеж.

Самое раннее упоминание о речицких Парфеновых встречается в переписной книге 1629-31 гг. по д. Речица Козельского уезда: «№499. За Борисом Дмитриевым сыном Бартеневым поместье половина деревни Речиц на речке на Малой Полянке, что было прежде сего за думным дьяком за Сыдавным Васильевым … место дворовое помещиного да крестьянских дворов… Калинка Иванов сын Парфенов с племянником с Данилком Селиверстовым сыном Парфеновым» (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.193). Еще одна семья Парфеновых жила в половине деревни, принадлежавшей Ивану Гавриловичу Коробьину. На момент переписи значится пустой двор «Адронка Гаврилова сына Парфенова».

Запись о семье помещичьего крестьянина Бориса Дмитриевича Бартенева, Калины Ивановича Парфенова, в переписной книге по д.Речица Козельского уезда за 1629-31 гг. (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.193, л.1540 об.)

В 1629-31 гг. д. Речица была довольно крупным населенным пунктом, состоящая из 27 дворов, из которых 8 бобыльских и 9 пустых. Жители трети нежилых дворов «сошли безвестно в 1628 году от городового дела». Перед капитальной реконструкцией в 1638 году Заокской засечной черты и, в частности, Козельских засек, происходит досмотр и возможное восстановление укрепленных пунктов и засечных участков с привлечением на работы местного населения.

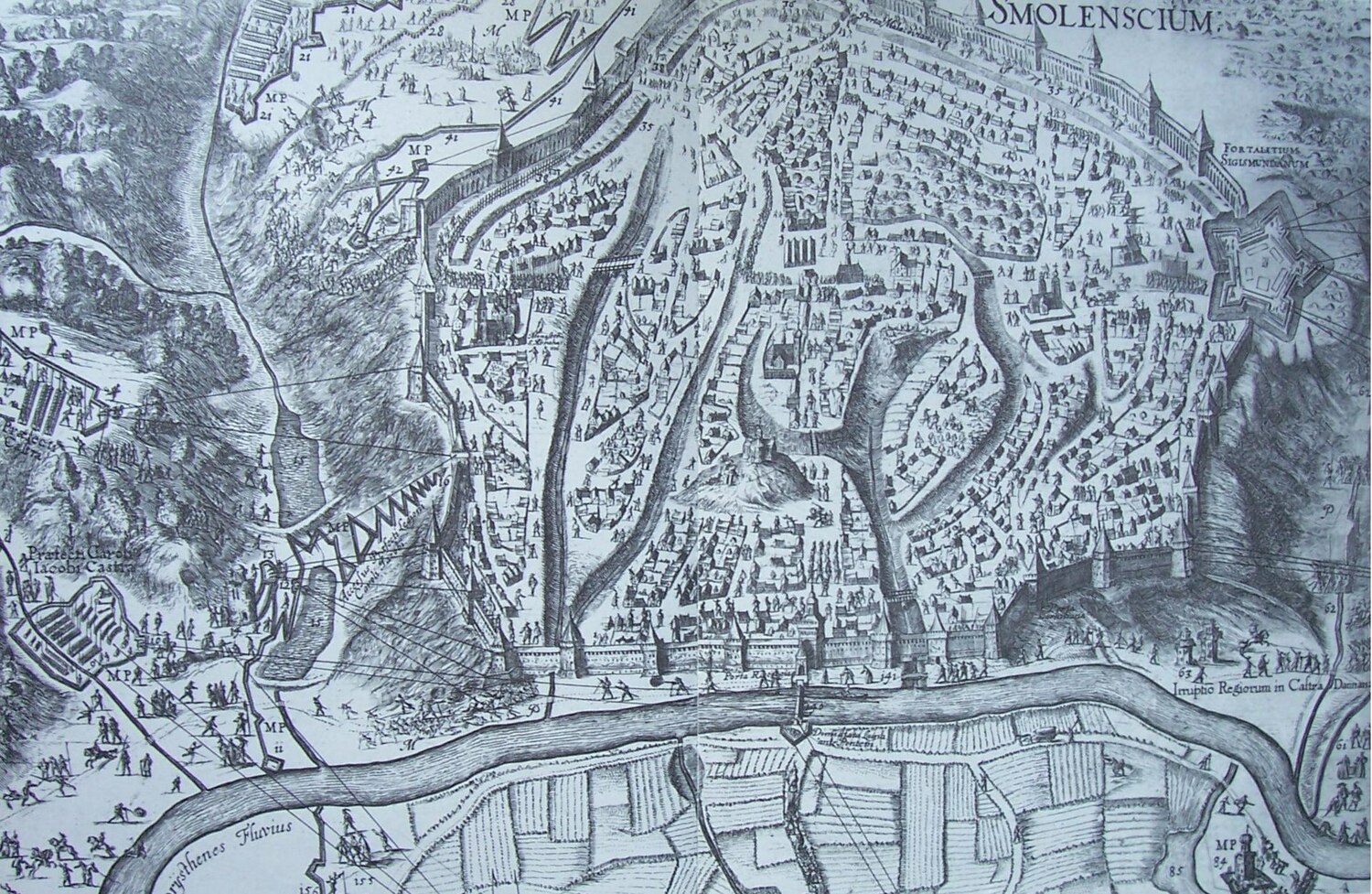

В период Смоленской войны 1632-34 гг. территория Козельского уезда становится местом событий, связанных с деятельностью запорожского войска под предводительством гетмана Тимофея Арандаренко, прибывшего в сентябре 1633 года под Смоленск на помощь польского короля Владислава. В сентябре следующего года запорожцы совершали набеги из своей ставки, расположенной в Мещевской уезде на окрестные земли, в том числе Козельский уезд.

Король Владислав IV (1595-1648). Портрет работы Питера Соутмана (1634 г.). Источник: Wikipedia

Гравюра Вильгельма Гондиуса "План осады Смоленска". (Данциг. 1636 г.). Источник: Wikipedia

Из челобитной служилых людей полка князя Ф. С. Куракина, стоявшего в Калуге: «под Козельск и под Мещеск и под Перемышль приходили многие же литовские люди и к городам приступали, и посады обожгли, и ныне стоят в Мещевском уезде, в селе Щелкалове, а воюют по самую Колугу».

В это же время происходит казацко-крестьянское восстание под предводительством Ивана Балаша (?-1633). В феврале 1634 года балашовцы обосновались в уезде, куда к ним стали стекаться новые группы беглых служилых людей из Можайска, Калуги, Боровска и других мест.

Из отписки козельского воеводы Степана Травина от 26 февраля 1634 года: «февраля в 7 д. казачий атаман рословской Анисим Чертопруд с казаки ехали с Москвы с знамены, человек их с пятьдесят и больше, стояли и ночевали в Козельске в казачей слободе; и Февраля в 8 д. тот атаман с казаки пошли из Козельска в Рославль от литовских черкас на Дудинския волости. И по их подговору козельские беломестные казаки и стрельцы, но совету стрелецких пятидесятников, Андроски Булгакова, да Андрюшки Гореева, да атамана Игнатка Беседина с товарищи, казачий атаман Панька Борисов с товарищи, взбунтовав, своровали с ведома их, из Козельска к тем рословским казаком сбежали; а те казаки для того прибору стояли в Козельском уезде, в Дудинских волостях. И дворянские многие люди к ним же, казаком, бегают».

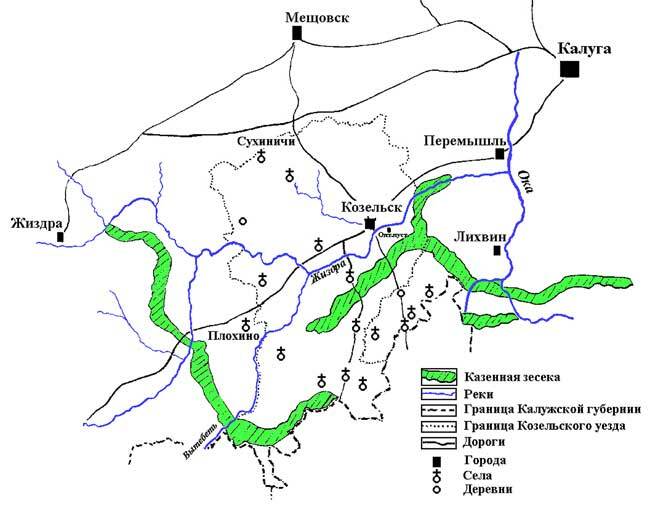

С началом реконструкции засечной черты в 1638 году возникло немало проблем, которые не способствовали выполнению поставленных задач в полной мере. Население массово привлекалось на работы, и порой их требуемая численность заметно превосходила реальную. Непомерные требования способствовали тому, что потенциальные рабочие попросту разбегались, как это случилось с жителями козельского посада. По этой причине приходилось использовать людские ресурсы из других мест. Так владельцу Речицы Ивану Коробьину и его соседям было велено взять 363 человека «деловцов» и 72 лошади для работ на Сенецком и Кцыньском звеньях Козельских засек.

Схема расположения казенных засек в Козельском уезде в первой половине XIX в.

Источник: kozelskie-zaseki.narod.ru

По сведениям отписки воевод Дмитрия Горчакова и Ивана Щербачева за 1638 год также возникают сложности по сохранению засек из-за того, что крестьяне «…заповедному засечному лесу порухи чинят многия, и дорожки и стежки накладывают».

«… обапольные люди нам сказали: ходят де в тот в государев в заповедной в засечной лес за бортями, и за зверьми, и за бобры, и за выдры, и в реках и в озерах за рыбою Козельскаго уезда твоей государевы дворцовой бортной Местиловской волости, села Плохина с деревнями…».

В последние годы своего правления царь Михаил Федорович Романов по именному указу требует проведения восстановительных работ на Козельских засеках, из-за чего мобилизуют крестьян тех деревень, которые находились в непосредственной близости от лесополосы: Речица, Фурсово, Дебрь, Дебрешма, Долгая, Веснина, Дудорово, Слобода и пр. В 1645 году Речица упоминается в грамоте, адресованной князю Богдану Матвеевичу Щербачеву, в которой сказано, что: «В прошлом, господине, в 153 году Августа в 20 день писал к нам с Тулы стольник и воеводы князь Яков Кудянетович Чераскай с товарыши и прислал роспись, за приписью дьяка Дмитрея Жеребилова, дозору Матвея Кастырева, а в росписи написано: велено на Козельскай Кцынской засеки в городке худые места поделить тутошники сошными подымовными людьми, а на ослушников велено писать по городам к вам, воеводам <…> И по указу стольника и воевод князь Якова кудянетовича Черкаского с товарыши послали мы засечного сторожа сеньку Родпонова и велели высылать подымовных людей к засечным поделкам; и которые, господине, подымовые люди учинятца сильны, к засечным поделкам не пойдут, и тебе б, господине, по указу стольника и воевод князь Якова Куденетовича черкаского с товарыши тех ослушников к засечному делу велеть высылать вскоре, чтоб государеву делу затем мотчанья не было. А государев указ с Москвы у вас есть, что вам на сильных и на ослушников государевых людей довать. <…> Ивана Коробьина, Бориса Бартенева деревня Речица, деревня Веснина, деревня Дудорова» (Летопись Историко-родословного общества в Москве, 1907, с.22).

Из «Столпцов Щербачевых из архива Кашкина» выясняется, что в 1646 году для постройки острожка на Козельской засеке, а также копания рвов и установки надолбов засечные поместные сторожа уведомили подымовных людей из местных крестьян, чтобы те снаряжались на работы. Однако крестьяне в означенный срок не явились. Об этом недоразумении через голов Андрея Шепелева и Бориса Воронцова козельскому воеводе князю Богдану Матвеевичу Мещерскому сообщает боярин Яков Куденетович Черкасский (?-1666) и просит «…засечным головам давать на ослушников пушкарей и розсыльщиков по скольку человек пригоже». Одним словом непокорных людей отправляли на засеки силой. Среди подымовных людей были и крестьяне деревни Речица, о чем сообщает роспись владельцев Ивана Коробьина и Бориса Бартенева.

В 1646-47 гг. в деревне Речица уже 37 дворов, которые принадлежали Борису Дмитриевичу Бартеневу и жене умершего Ивана Гавриловича Коробьина, Мавре Максимовне (урожденной Ивашкиной). Ее отец, Максим Денисович Ивашкин, был воеводой в Крапивне, где был замучен атаманом донских казаков Иваном Мартыновичем Заруцким (?-1614).

В 1662 году слух о высоком качестве древесины козельских лесов дошел до царского двора. Из Козельского уезда большими партиями отправляется сруб для строительства деревянного дворца Алексея Михайловича Романова в Коломенском.

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Гравюра Фридриха Гильфердинга (1780г.). Источник: https://moskultura.ru/palaces/kolomenskij-dvorecz

В 1667 году лес заготавливается на «судовое дело»: «…а готовлен тот лес в Козелском уезде великого государя в вотчинах в Дудинских волостях, в реках Жездре да в Россоте, от рек в гору в дву и в трех верстах…».

Помимо использования древесины, местные крестьяне активно используют лес засек для бортного промысла, не зря село Плохино именовалось тогда бортным. Мед добывался из так называемых бортей, устраиваемых в естественных или выдолбленных дуплах деревьев.

В Речице бортный промысел превратился со временем в пасечный. Во дворе последнего жилого дома Кузнецовых до сих пор стоят пчелиные ульи.

В 1676-1677 гг. Речица принадлежала московскому дворянину Петру Борисовичу Бартеневу, а также стольникам Ивану Никифоровичу и Кириллу Никифоровичу Ивашкиным – детям стольника патриарха Филарета, Никифора Максимовича Ивашкина, который был родным братом покойной Мавры Максимовны.

Возникновение фамилии Ульяхин относится к последней четверти XVII века, и образована она от разговорной формы крестильного имени Ульян – Ульяха. Среди почти полусотни крестьянских фамилий Речицы, известных в 40-ые гг. XX веке половина происходит от мужских личных имен. Стоит отметить, что в Перестряжской волости жили и другие крестьяне с фамилиями, оканчивающиеся на «хин»: Демехины, Дорохины, Ерохины, Илюхины, Кирюхины, Матюхины, Мелехины, Плюхины, Самохины, Семехины, Трохины. Первыми носителями фамилии стали дети помещичьего крестьянина д.Речица Ульяна Федоровича Парфенова (род. 1630-40 гг., умер до 1709 г.). Первое упоминание об Ульяне Федоровиче и его братьях Федоре и Матвее встречается в переписной книге Козельского уезда за 1646-1647 гг. В перечне крестьян, принадлежавших жене московского дворянина, члена посольства патриарха Филарета (Романова) под Смоленск, Ивана Гавриловича Коробьина (до 1595-1642) Мавре Максимовне, значатся: «За Иваном Гавриловичем сыном Коробьиным половина деревни Речиц на речке на Малой Полянке, и половина за Ивановой женой Коробьина … Маврой Максимовой дочерью, а в ней крестьяне … Федька Данилов с детьми с Ульянкой, да с Матюшкой» (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.194, л.315).

Запись о семье помещичьего крестьянина Федора Данилова в переписной книге по д.Речица Козельского уезда за 1646-47 гг. (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.194, л.315)

Вместе с Федором Даниловичем Парфеновым в другой половине деревни жили «Калинка Иванов с детьми с Матюшкой, да с Лукьянкой» и отец «Данилко Селиверстов с сыном да с Митькой, да с племянником с Володкой да с Петрушкой». К этому времени Даниил Сильвестрович стал жить отдельно от своего дяди Калины в половине, принадлежащей Бартеневу, а Федор Данилович – отдельно от своего отца в половине, принадлежащей Коробьину.

Сын Ульяна Федоровича, Петр Ульянович Парфенов-Ульяхин (род. 1670-80 гг., умер после 1720 г.), стал родоначальником для той крестьянской ветви рода Ульяхиных, к которой относятся его прямые потомки. Стоит отметить, что потомки первых фамильных крестьян своих фамилий лишились к середине XVII века. Практически ни одна из них в списке первой писцовой книги в более поздних документах по Речице уже не упоминается вплоть до середины XX века. Возможно, связано это как раз с «темных» прошлым, от которого хотели откреститься, целенаправленно забыв об именах предков-интервентов.

В 1698-99 гг. на священников церкви села Плохино «Мелентия и Саввы и других членов местного церковного причта, а равно их чад и домочадцев» заводится судное дело о ссоре и драке.