ИСТОРИЯ РОДА УЛЬЯХИНЫХ

XVI век

После смерти Воротынского Иван III завещает Местилово своему младшему сыну Семену Ивановичу (1487-1518) в 1504 году.

Из духовной грамоты князя Ивана III от 1504 года: «Да благословляю сына своего Семена, даю ему город Бежытцкой Верх с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами, город Колугу с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами. Да сыну же своему Семену даю город Козелеск с волостми, и с селы, а волости Козелские: Серенеск, да Людимеск, да Коробки, и Вырки, на Вырке на реке волости Сенища, да Сытичи, да Выино, и с ыными месты, да Липици, да Взбынов, да Верх-Серена, да Луган, да Местилово, да Къцын, да Хвостовичи» (ДДГ. №89. С. 355).

Окончательно эти земли отошли Московскому государству в ходе десятилетней русско-литовской войны (1512-1522).

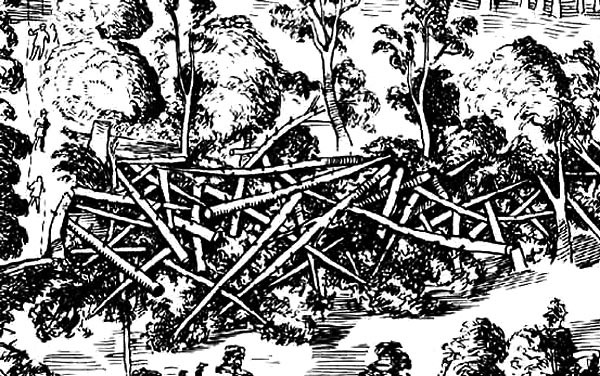

Битва под Оршей 1514 г. Полотно неизвестного автора (ок.1530 г.). Источник: Wikipedia

Во времена правления Ивана IV Грозного возникает острая необходимость укрепления и защиты границ Московского государства от набегов такого противника, как крымские татары. Поэтому на пути похода неприятеля складывается засечная черта в виде непроходимой лесополосы, в которую входит одно из ее звеньев – Козельские засеки. О густой и непролазной чащобе засек до сих пор напоминает название расположенной недалеко от Речицы деревни Дебрь (бывшее село Дебри). Для строительства Козельских засек Иван Грозный заселяет прилегающие территории, которые в те времена были самыми, что ни на есть, пограничными, именуемыми Украйной. Козельский уезд становится местом активной ссылки.

Лесные засеки. Автор В. Гондиус (1636 г.). Источник: Wikipedia

Строительство засечной черты. Работа М. Преснякова. Источник: Wikipedia

Сюда направляются пойманные беглые холопы и всевозможные преступники. Вероятно, при таких обстоятельствах появилась д. Речица (ударение на второй слог) не позже 2-й пол. XVI века. О нравах поселенцев могут говорить такие топонимы, как соседние с Речицей деревни с названиями Дурнево, Обухово (от «обух» – скряга, жадный человек), а также наиболее ранние из фамилий речицких крестьян: Шабун (от «шабуня» – бездельник, плохой работник), Гаков (от «гак» – крик, шум).

Из книги А.М. Вусовича «Калужская губерния: курс родиноведения для местных учебных заведений» за 1886 г.: «…все эти беглые, холопы, бродяги, преступники, переполнили собою и города и села области, внесли в народ, по современному выражению, все свои воровские наклонности: распущенность нравов, расположение к разгульной жизни, отвращение от труда и порядка».

Рядом с Речицей находится деревня Долгое, название которой может быть связано с ее первопоселенцами, совершившими «долгий» путь, прежде чем оказаться на новом месте. Позже, при Борисе Годунове, в уезде появляется много дворовых, отпущенных владельцами на волю во время голода, а также бежавшие дворовые бояр, подвергнутых опале.

Из свадебной песни крестьян села Плохино (собрание П.В. Киреевского 1832 года): «Соболями Прасковьюшка все леса прошла, Соболями Лукиньишна леса темные. Крыла леса, крыла леса алым бархатом, В путь катила, в путь катила золотым кольцом; прикатила, прикатила ко синем морю, Закричала Прасковьюшка громким голосом: «Есть ли здесь на море перевощички, Кто б перевез меня молоду на тое сторону, На тое сторону, на тое сторону, на Козельскую?»».

Густое заселение мест оседлым населением к югу и юго-западу от реки Жиздра было необходимо для поддержания в проезжем состоянии дорог, соединяющих Москву с «украинными» городами, строительства укреплений в тех местах, где они пересекали засечные леса. Из сел и деревень близ засек выбирались засечные сторожа, несшие охранную службу. В случае внешней угрозы постоянную стражу усиливали вооруженные «подымовные» люди, набиравшиеся в основном из местного крестьянского населения. Действия засечной стражи, своевременную починку укреплений координировал созданный по царскому указу Засечный приказ. В Ульяново могла находиться сторожевая застава – пропускной пункт через засечную черту. Из росписи сторожей Орловских и Одоевских за 1571 год: «2-я сторожа верх Боброка староя меж дорог, которая дорога к Карачеву и к Местиловским воротам» (АМГ. Т. 1. С. 11). В окрестных селениях жили служивые, в том числе казаки, о чем может свидетельствовать деревня с названием Слободка недалеко от Речицы.

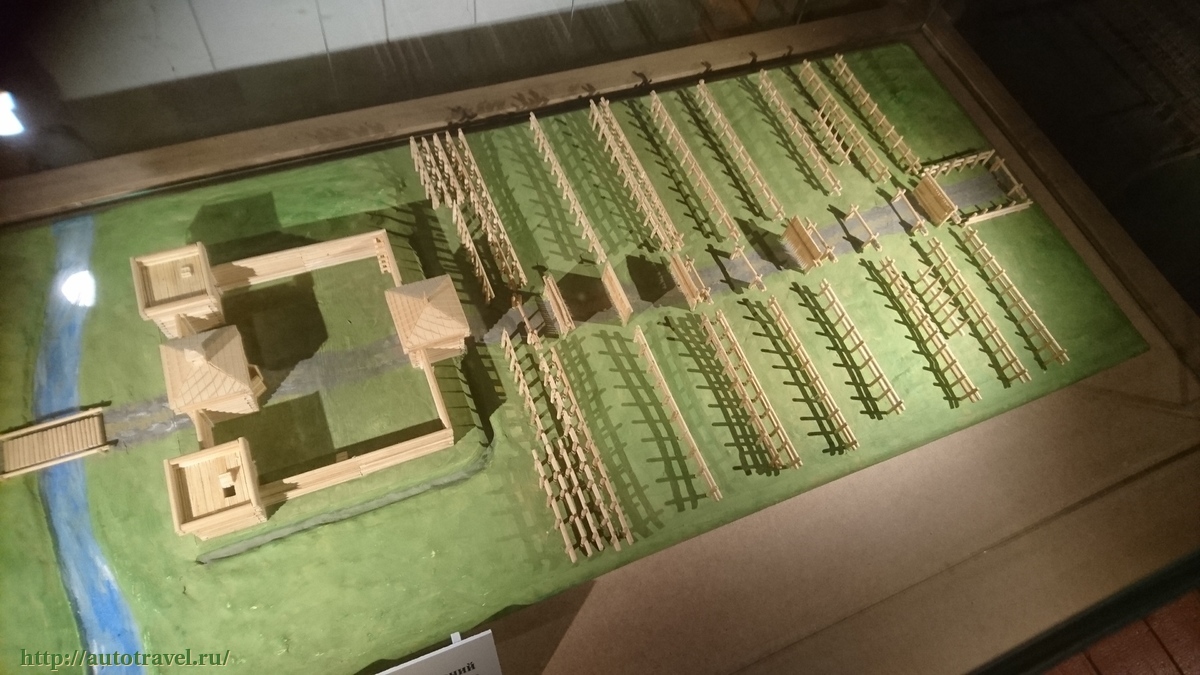

Реконструкция пропускных ворот на участке сторожевой заставы. Музей "Козельские засеки"

Источник: http://wikimapia.org

Реконструкция сторожевой заставы Козельских засек. Музей "Козельские засеки"

Источник: autotravel.ru

Своим названием деревня Речица обязана реке Малая Полянка (в конце XVIII веке называлась Речица) – приток Полянки, которая в свою очередь впадает в Вытебеть.

Из свадебной песни крестьян села Плохино (собрание П.В. Киреевского 1832 года): «Ты река ли моя речинька, река моя быстрая, Что ты тичешь не колыхнешься, Желтым песком не взмутишься?».

Русло Малой Полянки, в настоящее время сильно заросшее, разделяет по глубокому оврагу деревню на левобережную и правобережную. По такому географическому принципу Речицу делили между собой первые владельцы. Позднее деревня разделялась на 4-6 частей (было до шести владельцев) по ветвистой сети глубоких оврагов с ручьями, впадающие в Малую Полянку.

Как говорят уроженцы Речицы: «деревня стояла на берегах».

Река Речица (Малая Полянка) в урочище Речица. Фото: Антон Ульяхин

С грозненских времен известно, что крестьяне Козельского уезда активно используют лесные ресурсы в различных промыслах. Из записей дипломата Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна от 1551 года: «В Козельском уезде жители изготавливают из осины - лопаты и корыта, из дуба - обручи, полозья, ободья и доски для бочек, из клена - гребни и зубцы для мельничных колес».

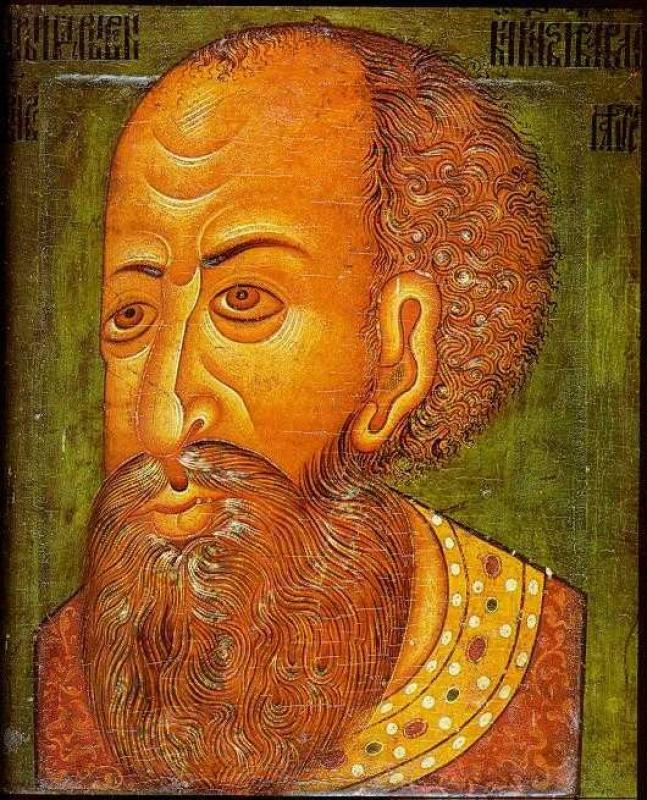

В 1566 году строительство Козельской засеки было окончено, и царь самолично принимает работу: "того же месяца апреля в… 29 день царь и великий князь ездил в объезде в Козельск, в Белев, в Болхов и оные украинные места".

Царь Иван Васильевич Грозный (1530-1584). Парсуна конца XVI-начала XVII вв. Источник: Wikipedia

По всей видимости, в это самое время, когда появляются новые укрепленные города в южнорусских землях, складывается род Перфеновых-Ульяхиных. Крепостные уже с первой трети XVII века крестьяне Ульяхины носили до XVIII века фамилию Парфеновы. Основателем рода можно считать Ивана Парфенова, который родился приблизительно во 2-й четверти XVI века. Род Парфеновых, ведущий свое начало от неизвестно, когда жившего, крепостного или служивого по имени Парфен, просуществовал в Речице вплоть до сер. XX века.

Некоторые из Парфеновых, как служивые, упоминаются в документах конца XVI века. В Ряжской десятке 1591 года среди детей боярских «ряшане в Ряском у казаков в сотниках и в ныняшнем сотом году по государеву наказу дано им государево жалование по 10 рублев человеку» значится Семейка Данилов сын Парфеньев. А в списках поверстанных в дети боярские новиков в 1596 году по городу Мценску – Василий Осипов сын Парфеньев. Примечательно, что одновременно с Парфеньевыми в Мценске служили другие носители речицких фамилий – Фарафоновы (Петр Тимофеев сын Фарафонов), Сидоровы (Алексей Петров сын Сидоров, Иван Иванов сын Сидоров). Представители тех же фамилий известны среди детей боярских города Курска в 1619-1669 гг. В 1605 году мценяне перешли на сторону Лжедмитрия I, в 1606 году город примыкает к восстанию Болотникова. В 1610 году дворянин Брянска по фамилии Парфентьев отправился с грамотой от смолян и брянчан к гетману Станиславу Жолкевскому (1550-1620): «А так бы нам также целовать крест на тех условиях, которые в записи были написаны…а поехали к тебе с той грамотой…Брянчанин Федор Нелюбов сын Парфентьев».

Версия о казаческом происхождении рода также имеет место. Например, в дозорной книге Староосколького уезда за 1615 год среди слободских станичных ездоков в большом остроге Старого Оскола (сведенцы из данковских и дедиловских казаков) значится Игнашка Иванов сын Парфеньев. В период польско-литовской интервенции гарнизон Старого Оскола участвовал в «смуте на Ростригино имя».

Вместе с Парфеновыми в Речице жили крестьяне с фамилиями Чурляевы (от нехрист.им. Чурляй; от белор. чурлей – щебетать), Ганшины (от христ.им. Ганша, Гавриил), Сидоровы, Мелезины, Фарафоновы (от христ.им. Феропонт), Гаковы (от прозвища Гак; гак – крик, шум), Шабуны (от нехрист.им. Шабун; от белор. шабуня – шутник, бездельник, овечий тулуп), Полыгины, Сазоновы. Треть крестьян записана без фамилий. По спискам участников Первой мировой войны удалось установить абсолютные географические максимумы для некоторых из фамилий на начало XX века: Шабуны – исключительно Белоруссия, Гаковы – Курская губ., Фарафоновы – Курская губ., Чурляевы – Орловская губ. Стоит отметить, что фамилиями в то время была наделена значительная часть крестьянского населения территорий, входивший в состав Речи Посполитой.