ИСТОРИЯ РОДА УЛЬЯХИНЫХ

XV век

Представители рода Ульяхиных происходят из д.Речица (ныне урочище) Ульяновского р-на Калужской обл.

Земли, куда входили д. Речица и связанное с ней через церковный приход села Ульяново (прежние названия Местилово, Плохино, Румянцево) до XVI века относились то к Великому княжеству Литовскому, то к Московскому княжеству.

Первое письменное упоминание об Ульянове встречается в грамоте литовского князя Александра Ягеллончика (1461-1506), адресованной князю Московскому Ивану III (1440-1505) от января-февраля 1494 г.: «…да Местилов, да Куин, да Хвостовичи, а дрежит их князь Дмитрей» (СИРИО. Т. 35. С. 136).

Герб Великого княжеста Литовского. Гербовник 1442 г. Источник: https://руни.рф/

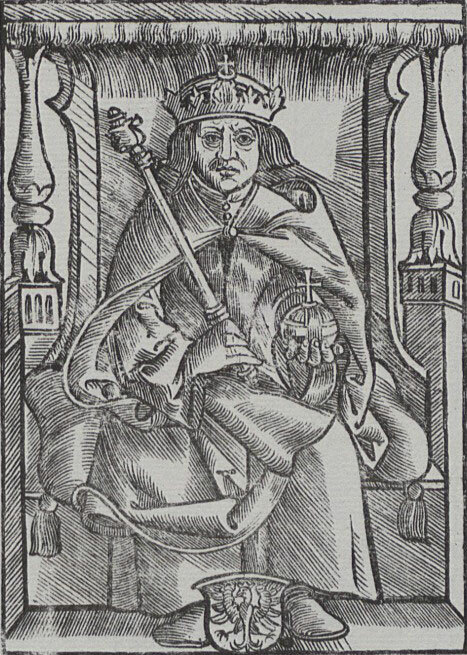

Князь Александр Ягеллончик (1461-1506). Гравюра неизвестного автора (1521 г.). Источник: Wikipedia

Князю Дмитрию Федоровичу Воротынскому (?- ок.1492) Местилово досталось в ходе русско-литовской войны 1487-1494 гг. после его перехода в декабре 1482 года на службу Московскому князю.

До Воротынского сельцо принадлежало князю Ивану Юрьевичу Одоевскому (?- ок.1470), который мог получить Местилово в свое владение в 1459 году после заключения с Казимиром IV Ягеллончиком (1427-1492) договора о службе Литовскому княжеству.

Из грамоты князя Александра Ягеллончика князю Ивану III от 13 июля 1497 г.: «…перво сего отец наш, король, его милость, подавал был князю Ивану Одоевскому, а потом детям его князю Михаилу а князю Феодору, коли его милости служили, села Смоленского повету, на имя Местилово, а Кцынь, а Хвостовичи» (СИРИО. Т. 35. С. 232).

На земли эти претендовал по наследству князь Федор Иванович Одоевский (?- после 1497), служивший литовскому князю. В ходе переговоров о мире в 1494 году земельный спор так и не был разрешен.

Стоит отметить, что наиболее частая встречаемость топонима Речица относится к Беларуси (6 населенных пунктов), Брянской области (5 н.п.), Сербии (5 н.п.), Украине (4 н.п). В Гомельском р-не даже есть город Речица, входивший некогда в состав Великого княжества Литовского. В Калужской и Орловской областях 2 и 3 населенных пункта соответственно. В отличие от жителей других регионов Калужской губернии, козельчан отличало наличие большого числа малороссийских слов. Крестьяне Жиздринского и Козельского уездов имели простонародное прозвище полехи, говор которых напоминал белорусское, а также малороссийское (украинское) наречия, отсюда и соответствующие местные топонимы.

«…жители лесной полосы уездов Козельскаго и Мосальскаго называют сами себя, а чаще называются от своих соседей Полехами (то есть, жителями полесья). Полехи доселе говорят особым наречием, о котором Калужский крестьянин выражается насмешливо, что они говорят как-то «на изворот» (История церкви в пределах нынешней Калужской губернии…, 1876).

До XIX века женщины Козельского уезда поверх рубашки носили распашную клетчатую поневу наподобие юбки, которая является элементом народного костюма белорусского происхождения.

Из статьи «К вопросу об этнографической карте белорусского племени» профессора Е.Ф. Карского узнаем следующее: «Жители калужской губернии говорят великорусским языком, но в произношении весьма многих слов жителями масальского и западной части жиздринского уездов заметно соседство Белоруссии. По некоторым оттенкам в языке и некоторым обычаям, жители западной части масальского уезда разнятся несколько от жителей восточной его половины: первые и поныне слывут под именем полехов, а последние под именем полян". Исследованию языка западных калужских говоров посвящены три работы: академика A.А. Шахматова (Русс. Фил. Веств. XXXVI), Караулова (там же, XLII) и особенно A. Никольского (там же, XLVI-X XVIII, работа продолжается). Рассматривая особенности языка этих полехов, приходим к заключению, что жители западной части жиздринского и масальского уездов, действительно, белоруссы, но только принявшие немало особенностей и южновеликорусских говоров. У них между прочим уже и дзеканья нет и твердого р. Имея в виду обыкновение белоруссов селиться по низменным местам и по рекам, я думаю, что приблизительно границу их здесь можно провести, придерживаясь течения p. Болвы, не достигая Жиздры, и затем к верховьям р. Угры и дальше к границе ельнинского уезда смоленской губернии» (Литовские епархиальные ведомости, 1902, с.219).

Говоря о специфическом говоре жителей Калужской губернии, нельзя также не отметить и другие предположения: «Следует еще сказать о произношении в некоторых русских говорах на месте «ы» гласного «и», перед которым предшествующие согласные не смягчаются и который акустически близок к украинскому «и». Такие говоры отмечались наблюдателями в отдельных населенных пунктах Жиздринского и Козельского уездов Калужской губернии и Белевского уезда Тульской губернии. В этих говорах согласные не смягчаются также перед «е». Е.Ф. Будде прямо связывает указанные говоры с украинскими и полагает (без каких-либо доказательств), что носители их переселялись в эти места с юга во время татарского нашествия (в XIII веке и позже)» (Филин, 1972).

Происхождение полех связывают с влиянием балтских племен, таких как голядь, которые проживали на территории современного калужского Поочья. Историки С.М. Соловьев, Н.П. Барсов и А.А. Шахматов сходились на мнении, что переселение голяди в пределы бассейна Оки произошло одновременно с вятичами и радимичами. Однако Н.М. Карамзин, П.И. Шафарик, П.И. Якобий и В.Т. Пашуто связывали появление голяди на рассматриваемой территории с их переселением русскими князьями с территории прусской Галиндии. Свидетельством пребывания балтов являются, в частности, местные гидронимы, неизмененные славянами из-за их географической важности с точки зрения ориентирования на местности. Река Вытебеть (Vid-up- «Средняя река»), на берегу которой расположено село Ульяново (Плохино), своим названием указывает на балтское происхождение (Топоров, 1987), также как и река Жиздра (zizdras (zvirgdas) — «крупный песок, гравий») (Поспелов, 2008).