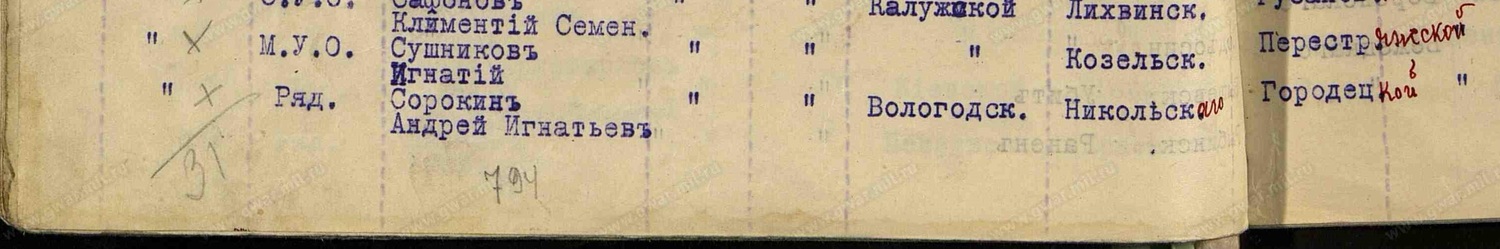

ИСТОРИЯ РОДА СУШНИКОВЫХ

Панорама Завода швейных машин компании Зингер в Подольске

Подольский краеведческий музей

Фабрика швейных машин Зингер и К-о. Фото нач. XX века

Проходная завода швейных машин Зингер в Подольске. Фото нач. XX века

Механическое отделение швейных машин Зингер и К-о. Открытка нач. XX века

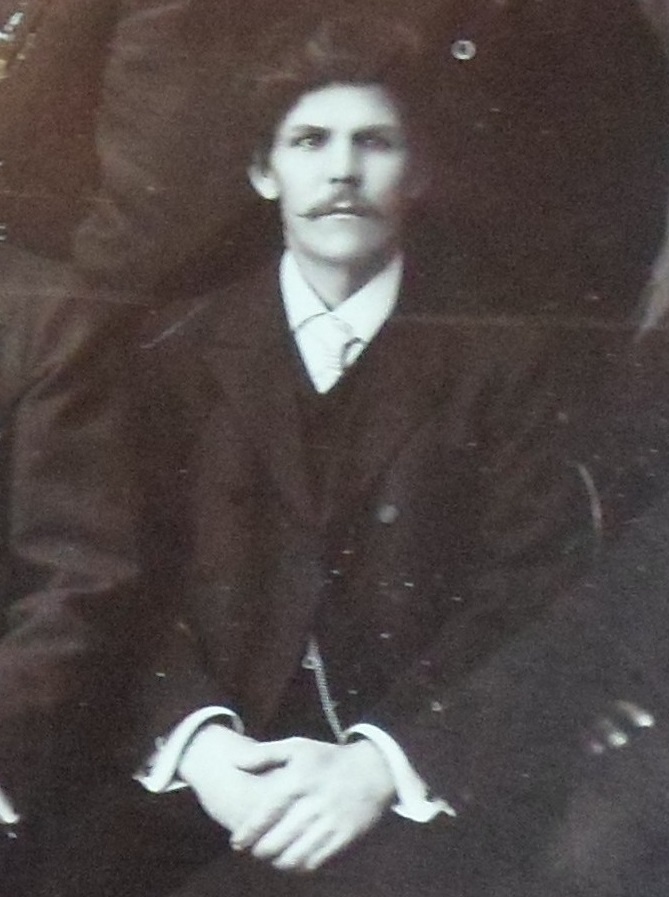

Работники заводоуправления компании Зингер. В первом ряду среди сидящих второй справа - Игнатий Григорьевич Сушников. Фото 1900-1915 гг.

Подольский краеведческий музей.

Рабочие деревоотделочного цеха на фоне здания завода. Фото 1912 г.

Подольский краеведческий музей

Здание Общества потребителей компании Зингер. Фото В. Лепехина 1913 г.

Администрация Завода компании Зингер и пайщики Общества потребителей на закладке магазина. Фото 1914 г.

Подольский краеведческий музей

Швейная машинка Зингер. Подольский краеведческий музей

Логотип "Зингер" на швейной машинке. Подольский краеведческий музей