Возвращаясь к истории Доброго. В 1650 году начинается массовая поставка и выдача холодного и огнестрельного вооружения для служивого населения. Драгуны Доброго Городища получают из московской Оружейной палаты 400 кремниевых облегченных мушкетов с замками, пришедших на замену 220 карабинов со сломанными «шкоцкими» замками. А «с Тулы четыре пищали железные со станками на колёсах, две по 3 гривенки, две по 2 гривенки, да по сто ядер».

Во время крестьянской войны под предводительством Степана Разина среди жителей города Доброго находились те, кто бежал на Дон и примыкал к повстанцам. К примеру, это был соратник Разина, атаман Федор Колчев (?-1670).

Из сказки от 3 октября 1670 года, объявленной в Москве перед казнью (четвертование) на «Болоте» атаману восставших Федору Колчеву, участвовавшему во взятии Острогожска: «А в распросе и с пытки сказался ты Доброго Городища драгун, а в Белогороцком полку был в копейщиках. А из Доброго Городища на Дон збежал ты, покиня дом свой, в прошлом в 174-м [1666] году… И великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович … указал и бояре приговорили: тебе, Федьке, за твое многое воровство и за измену обсечь руки и ноги и казнить тебя смертью, повесить».

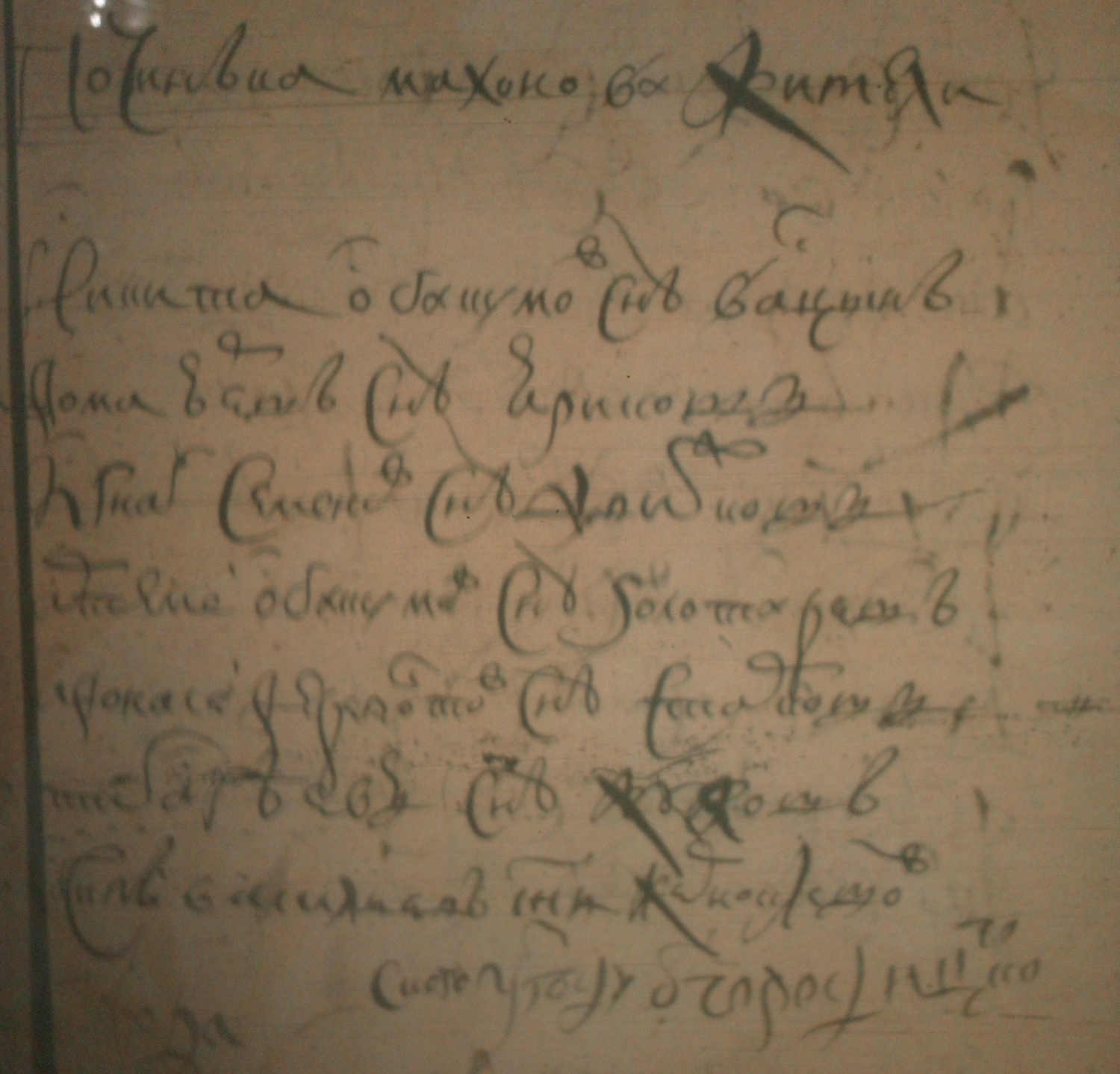

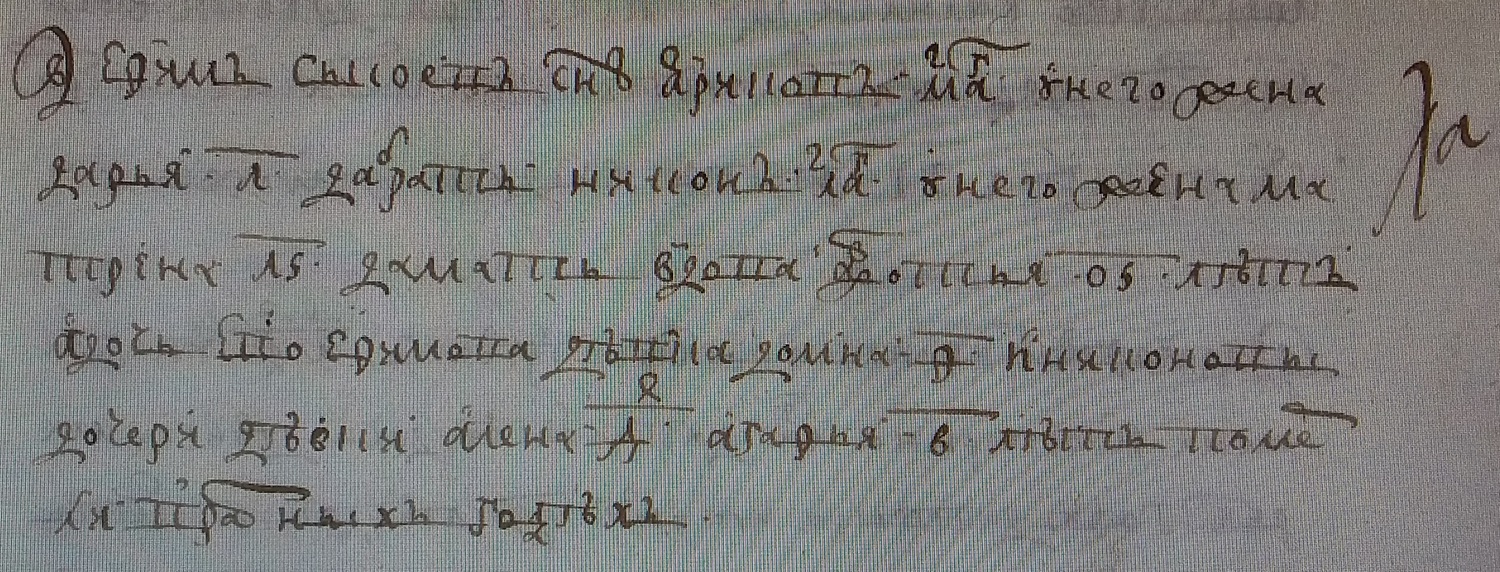

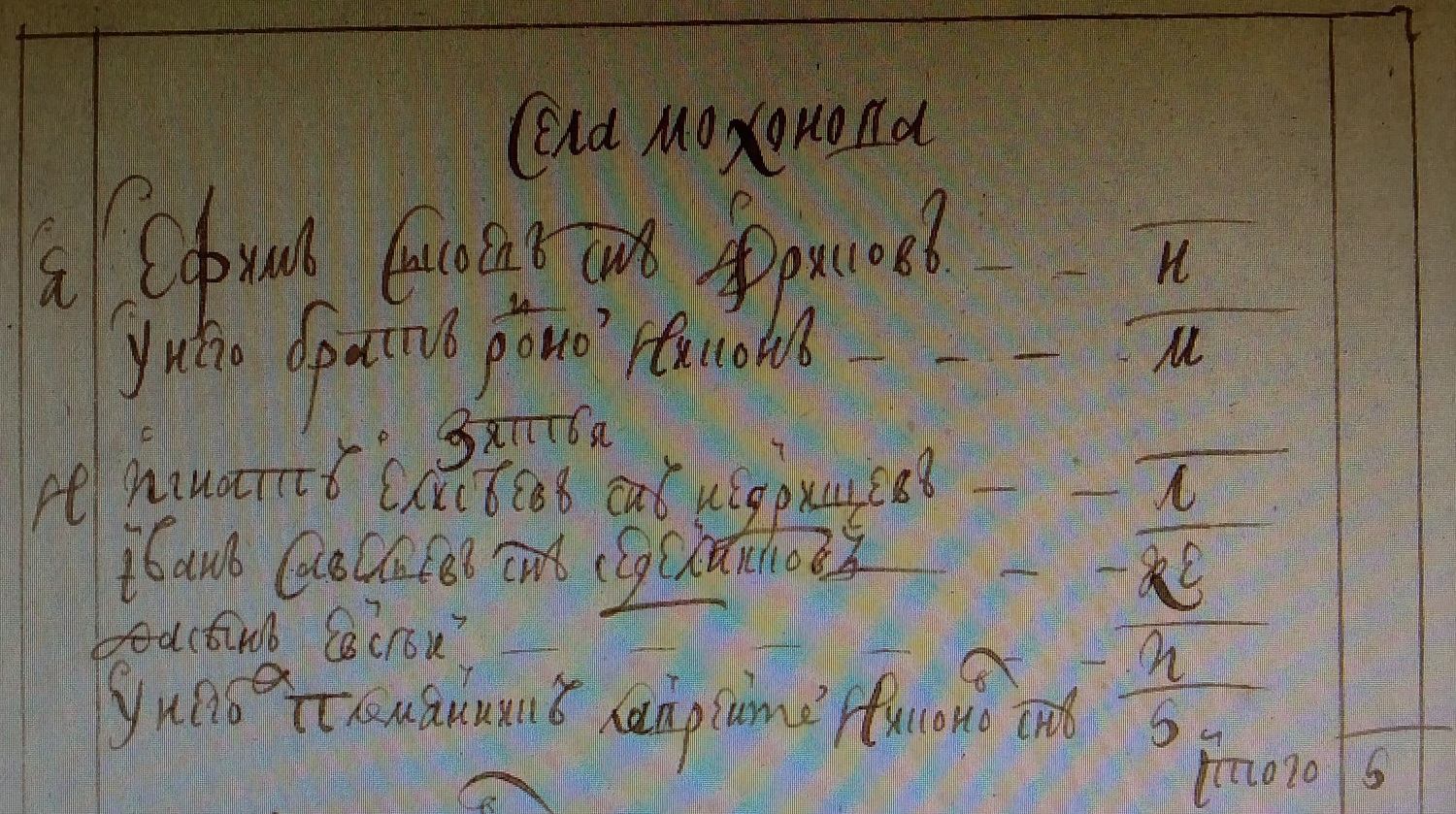

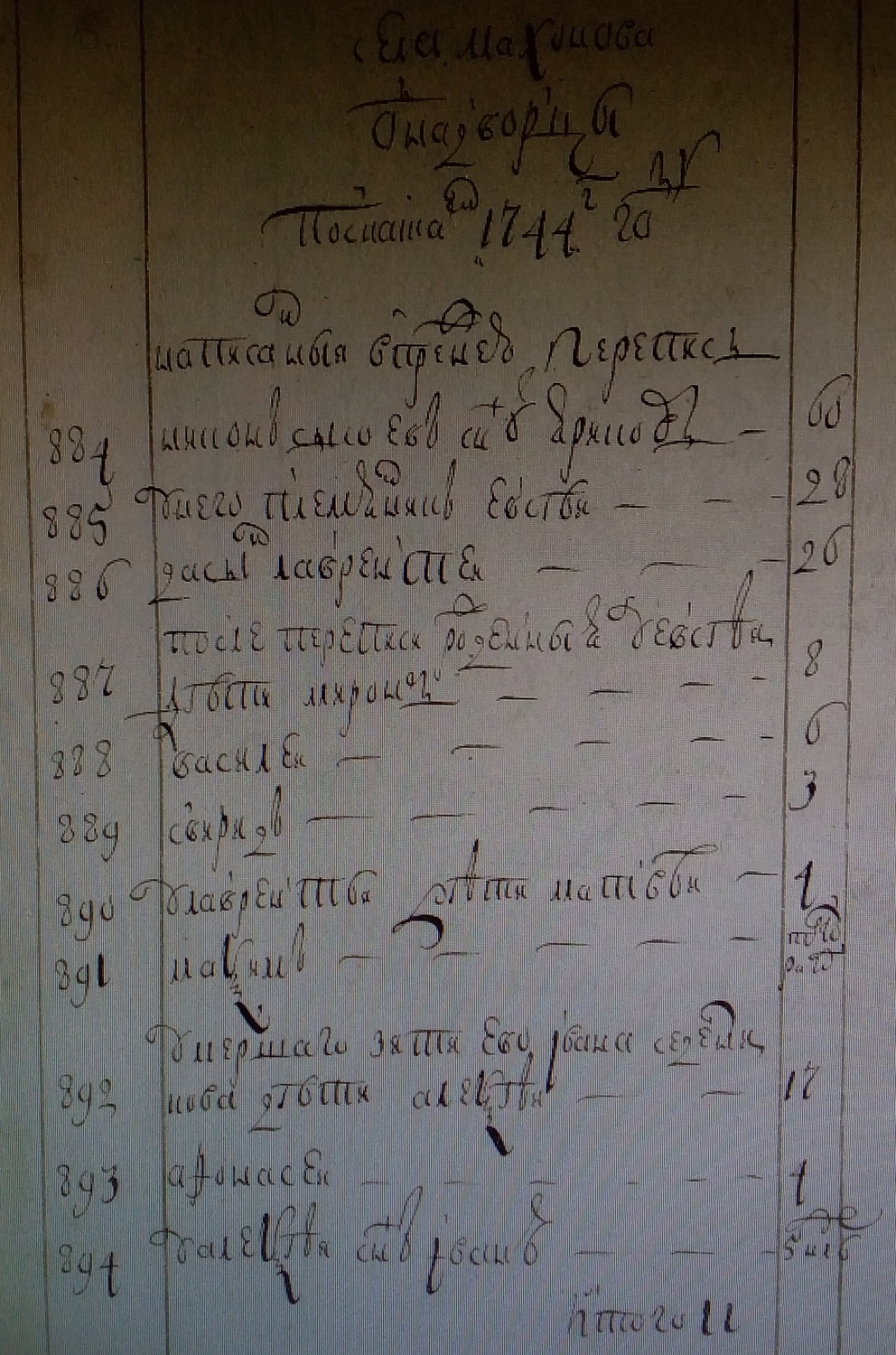

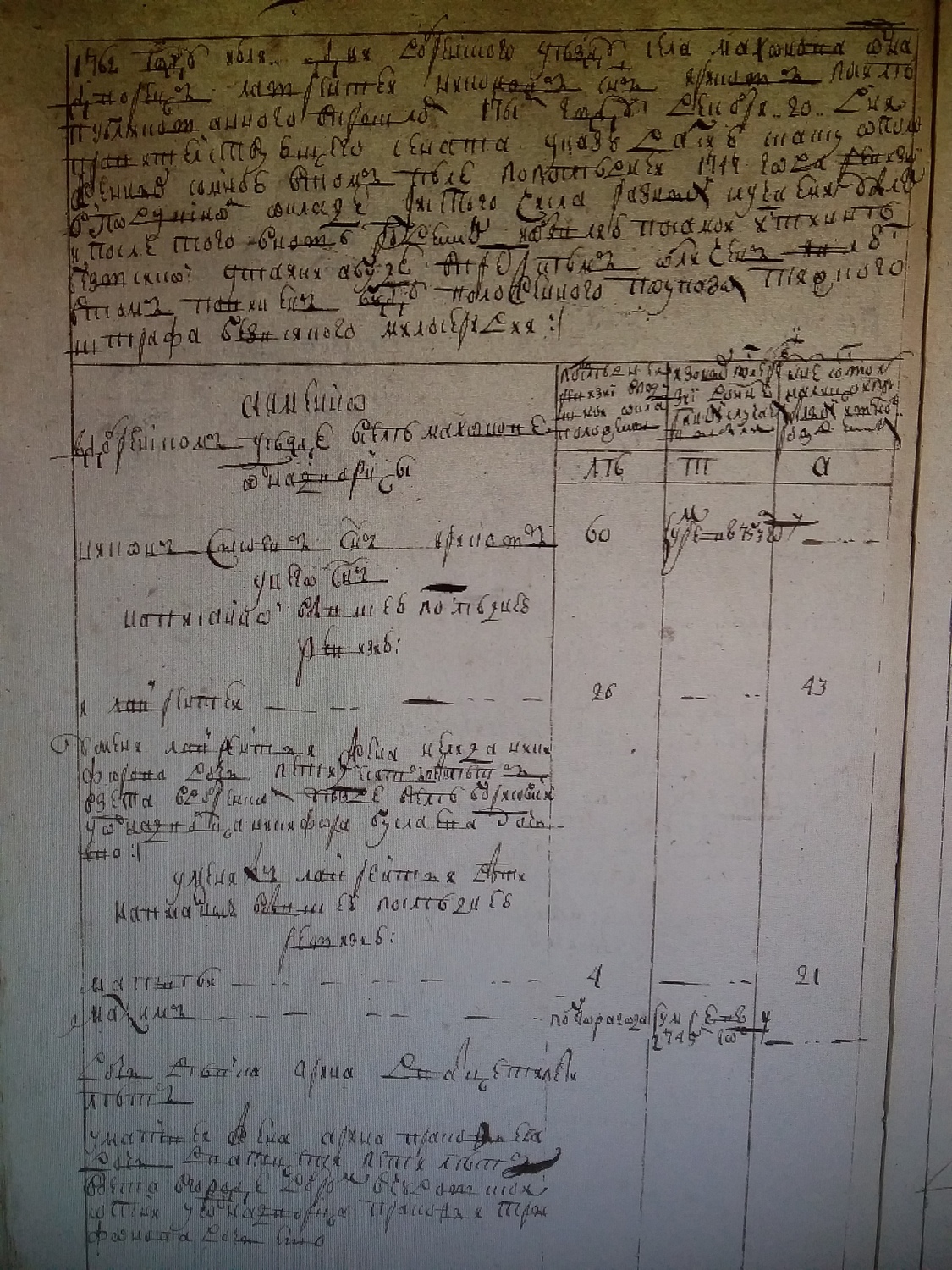

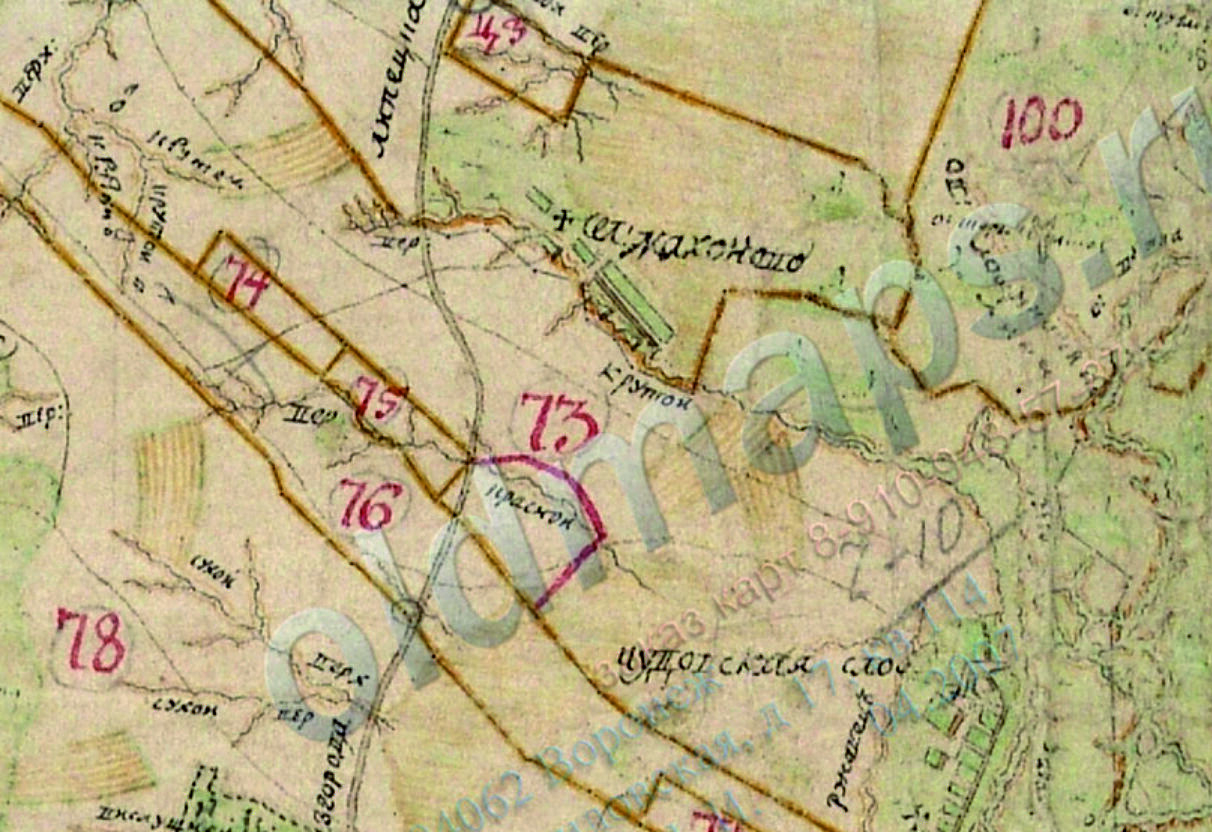

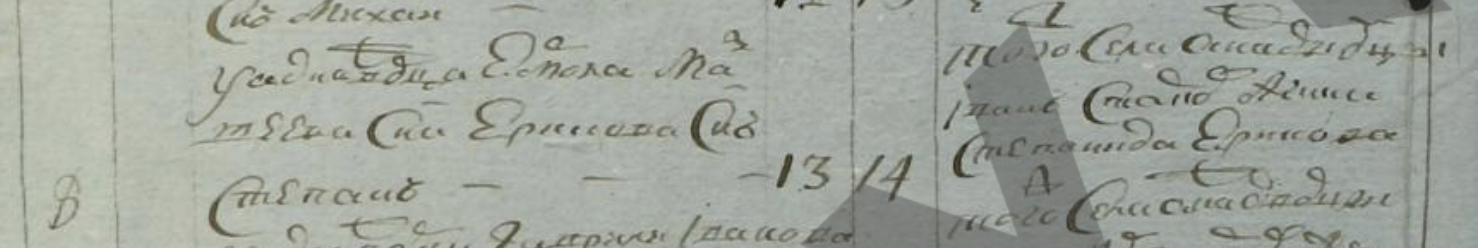

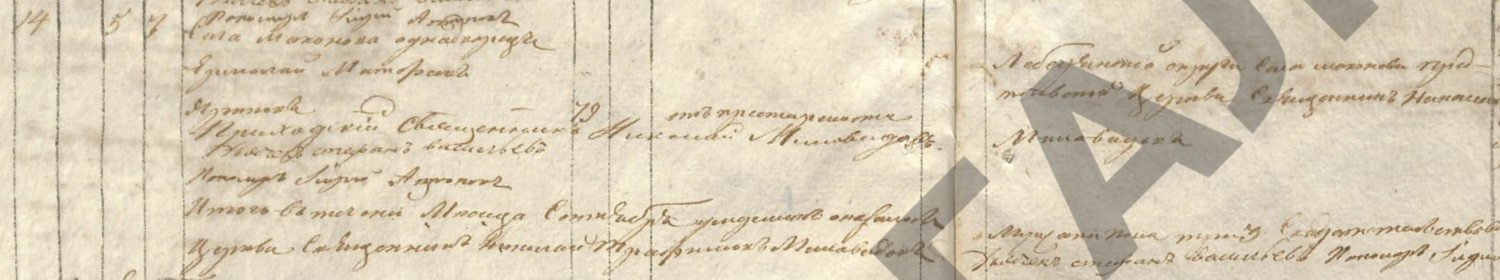

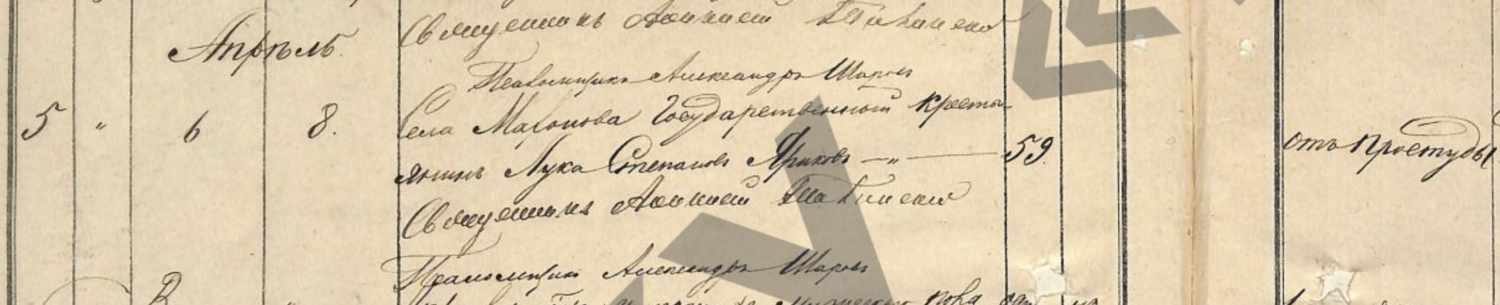

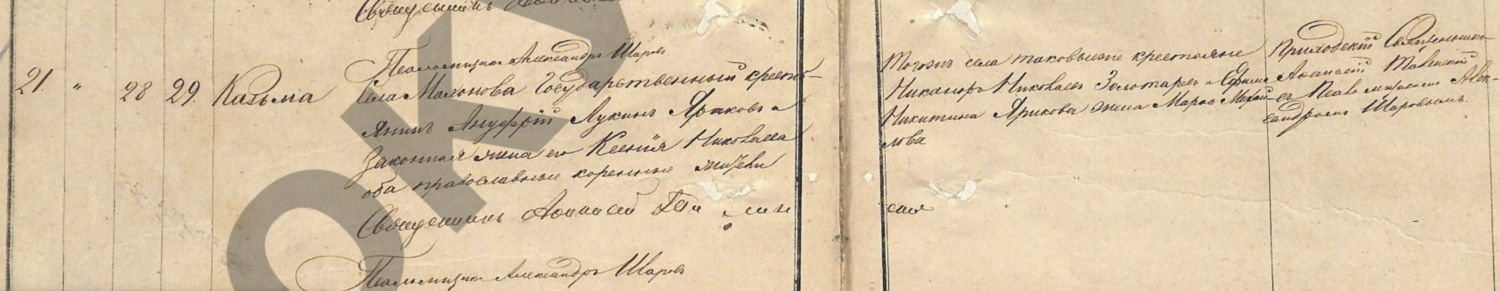

В апреле 1672 году рейтары, драгуны и пушкари Анофрия Григорьевича Худошерстова из Доброго, числящиеся в Белгородском полку, получили земельные наделы (десятины поместных земель) за пределами города. Среди них было семь семей рейтар, которые впоследствии стали махоновскими жителями. По всей видимости, именно это событие стало отправной точной в истории села Махоново (РГАДА, кн.81, л.94а-101). Во всяком случае, в 1675 году починок Махоново уже существовал.

«По указу Великого Государя царя и Великого князя Алексея Михайловича Всея Великие Малыя и Белыя России самодержца и по грамоте разрядной воевода Афанасий Семенов Любятинский и свои мерные лишние земли отделил рейтарам белогородским в оных оклады Анофрея Худошерстова…» (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.130, л.146).

Тем временем судовое строительство в городе продолжается. Весной 1673 года мастера Добренской верфи закончили строительство 500 малых судов. Работами по царскому указу руководил Сильвестр Артемьевич Огибалов.

После отхода Доброго городища царю, в 1674 году местная монастырская братия просит перевести их «в Тамбовском уезде на троицкой монастырь и того монастыря вотчину: слободку что под монастырем да три деревни со крестьяны и с землями и с сенными покосы и с лесами и со всеми угодьи в вотчину же вместо взятые их вотчины Лебедянского уезда села Доброго Городища…».

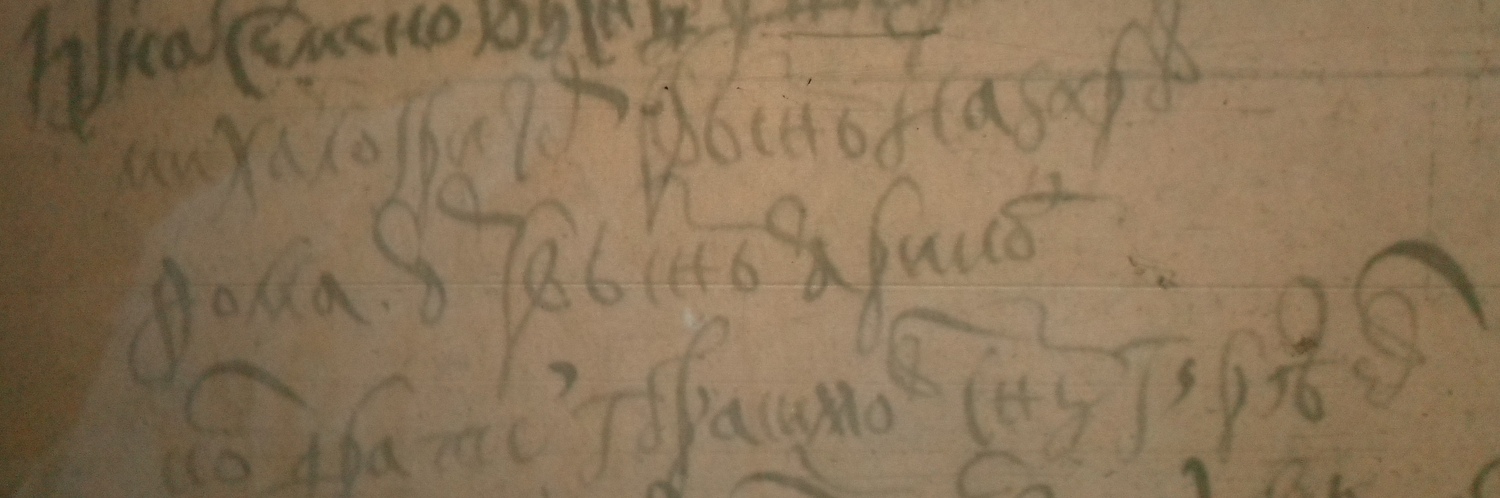

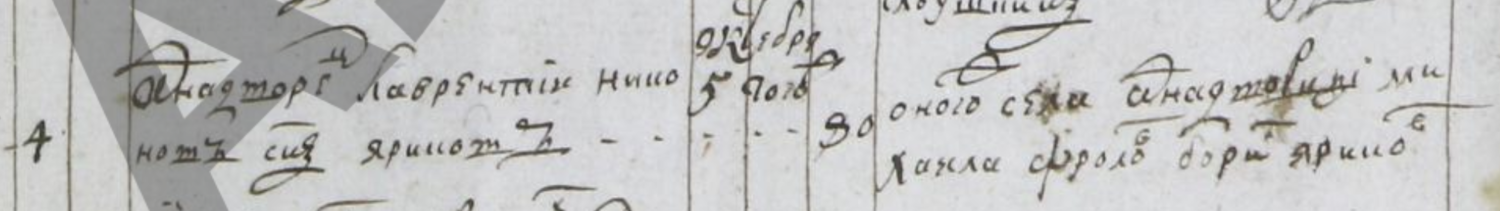

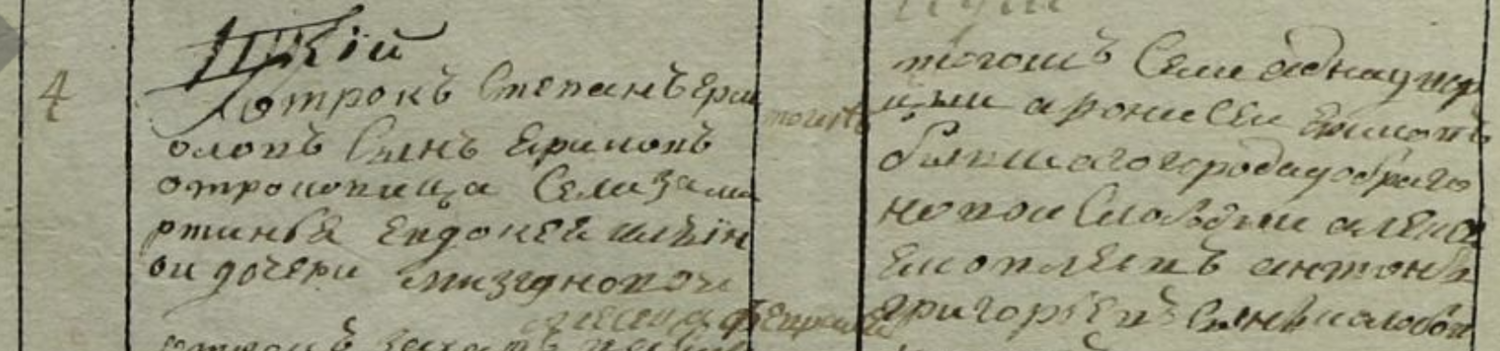

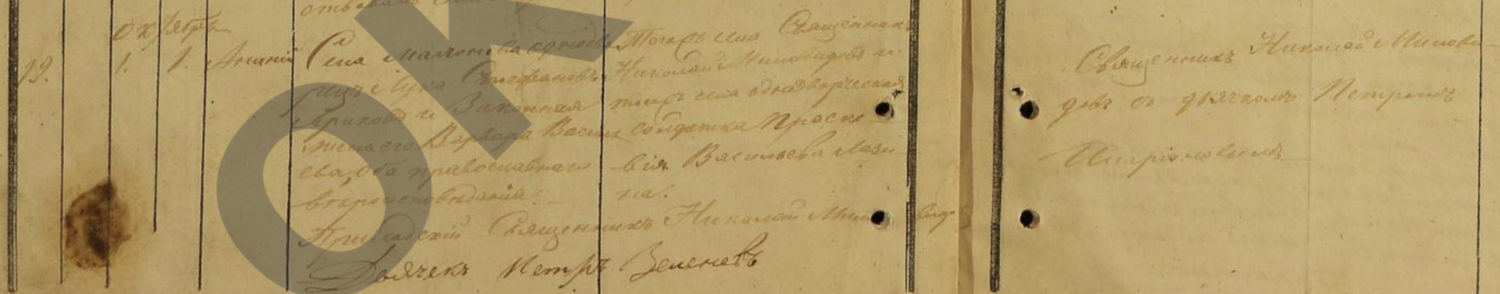

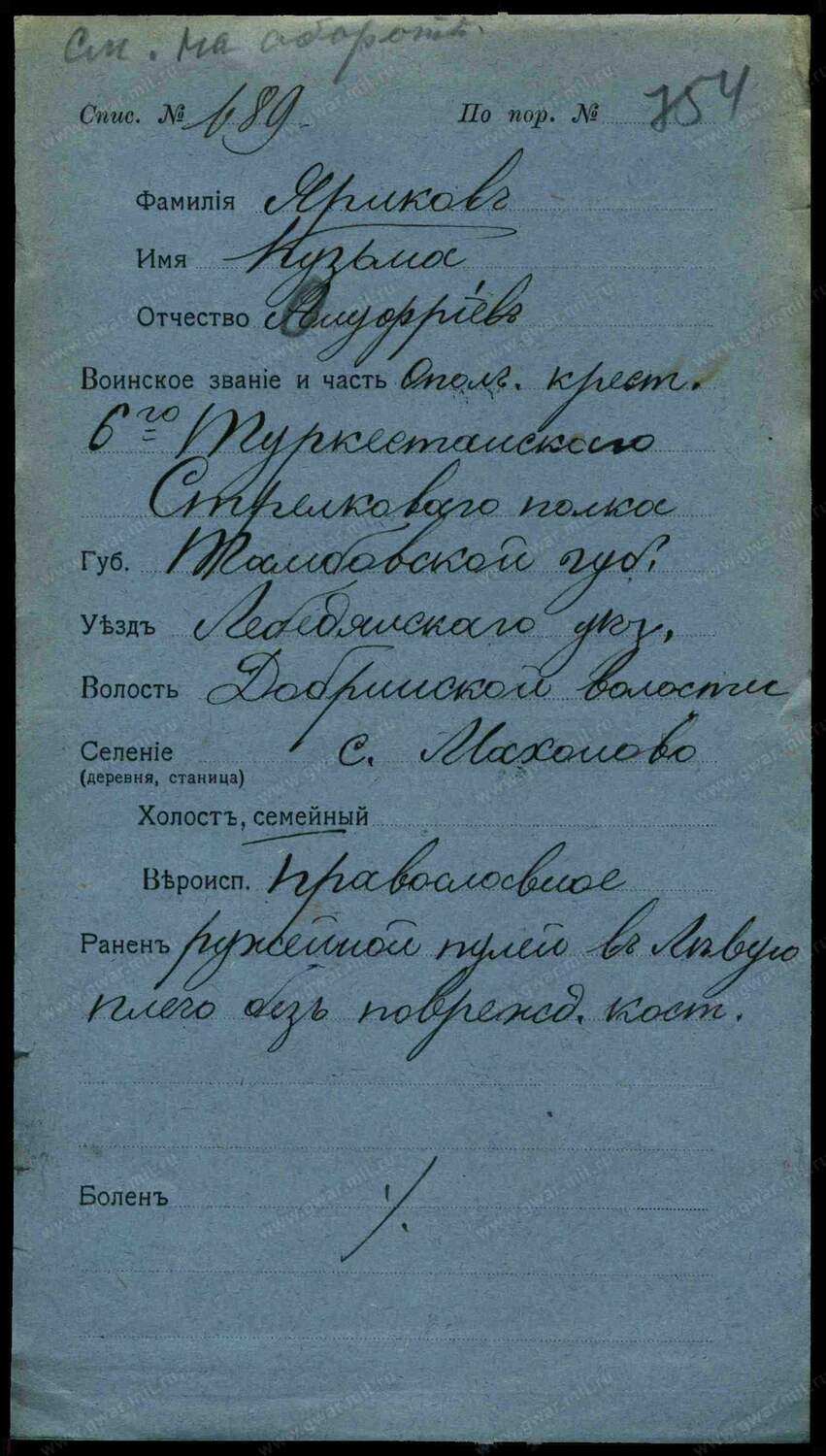

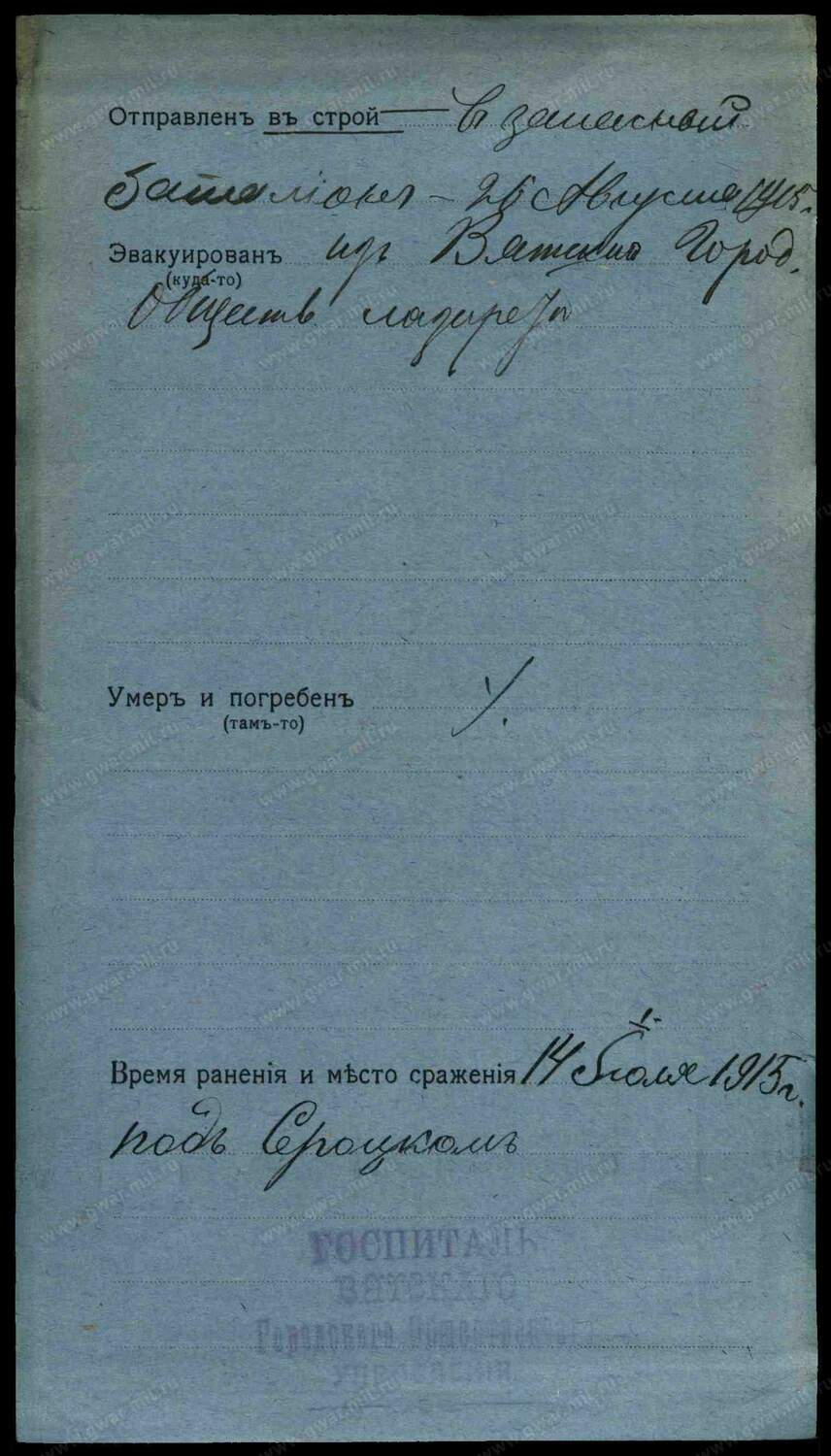

В июне 1675 году все Яриковы, проживавшие в Добром, были поверстаны в сословие детей боярских. Среди них оказались Алфим Карпович, Алексей Иванович и Зиновий Харламович Яриковы (РГАДА, ф.210, оп.13, д.955).

«183 году июня в 10 день по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Добром Городище на съезжем дворе дьяком думному Семену Степановичу Титову да Филипу Ортемьеву Доброва Городища сын боярской Алексей Иванов сын Яриков сказал по светей и непорочной евангелской заповеди Господни еже ей великого государя службу учеля служить с городом с 1657 году, а в 1675 году верстан в дети боярские поместный мне оклад сто двадцать четей денег с городом восьму рублев» (РГАДА, ф.210, оп.13, д.955, л.147).

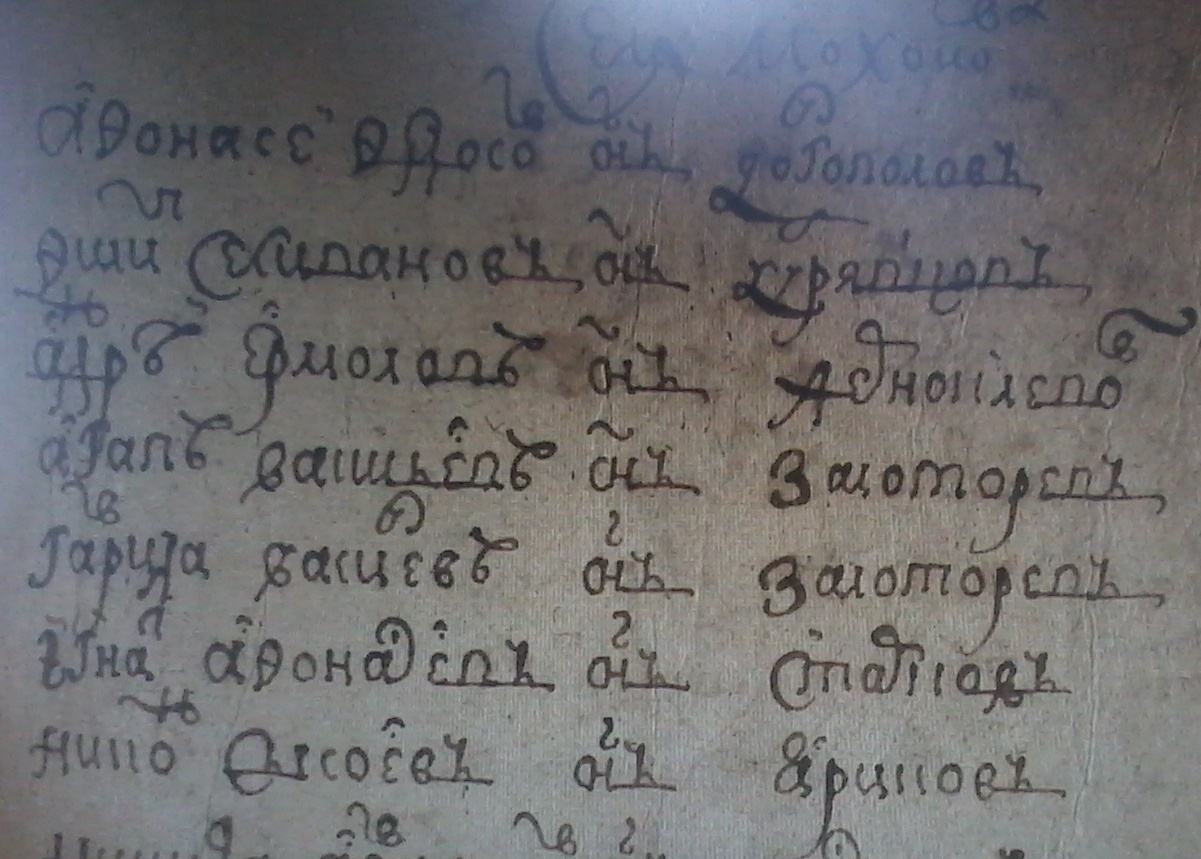

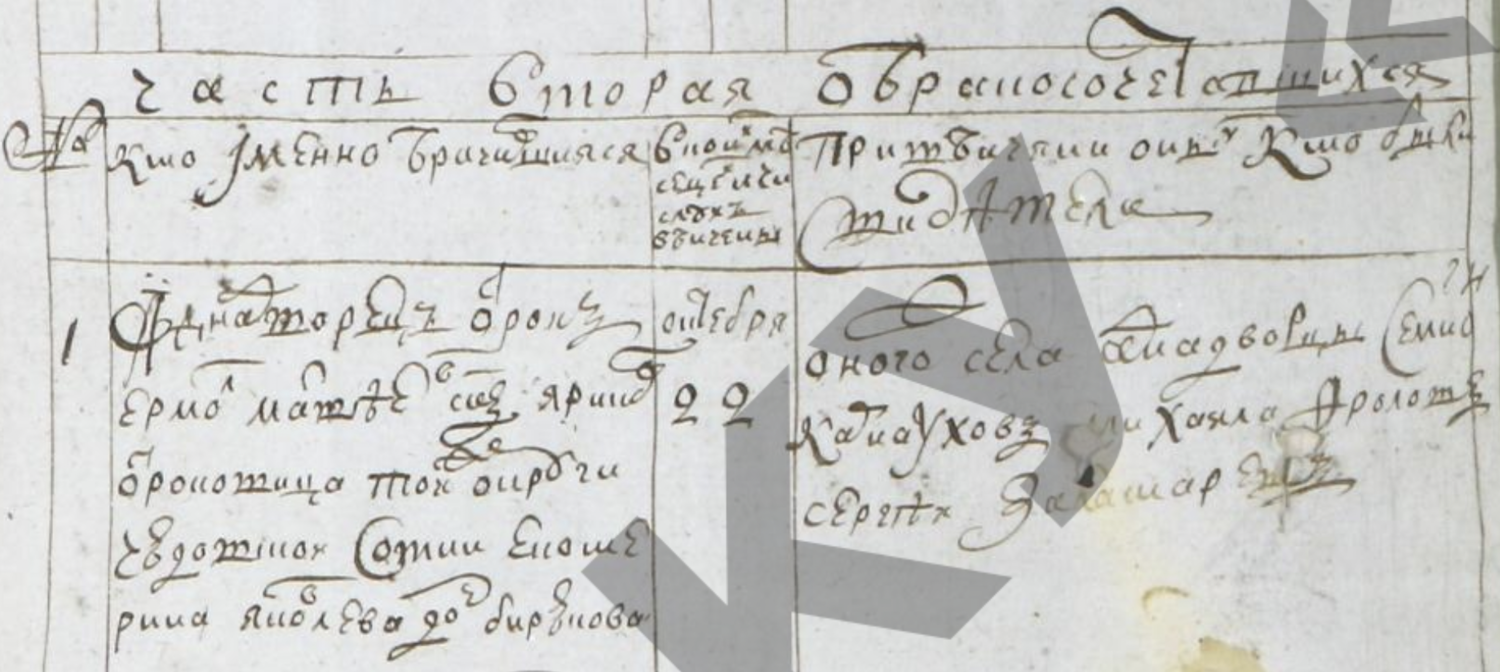

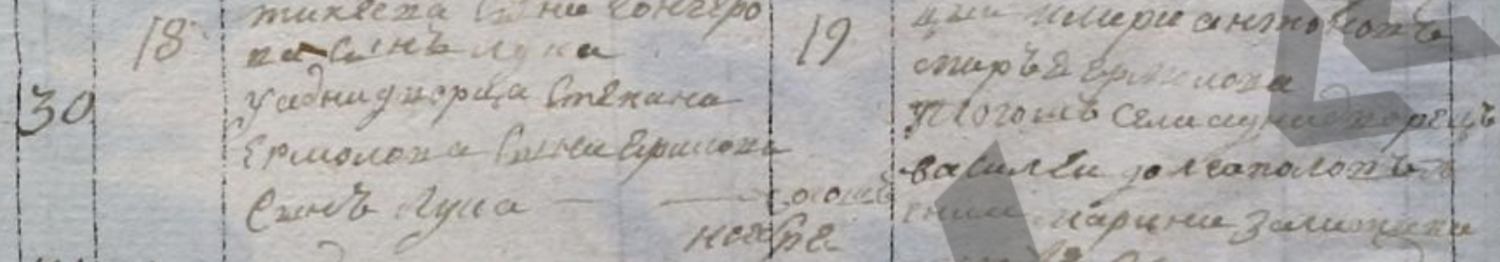

По сведениям межевой книги спорной земли в Добровском уезде за 1681 год Махоново значится, как починок, в котором жило семь семей. Среди них были рейтары Никита Абакумович Ванцын, Фома Юрьевич Яриков, Игнатий Семенович Движков, Артемий Абакумович Золотарев, Афанасий Ферапонтович Старков, Тит Агеевич Жуков и Осип Васильевич Жерноклевов (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.130, л.439).