ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 2024

10.11.2024. Особняк Саввы Морозова

В тихом Шелапутинском переулке Москвы расположился особняк в стиле позднего классицизма, откуда вышел знаменитый купеческий род Морозовых. Известно, что основателем купеческой династии был некогда крестьянин деревни Зуево Богородского уезда, Савва Васильевич Морозов (1770-1860). Старообрядцы прекрасно вливались в XVIII-XIX вв. в купеческое сословие: были в них качества, способствующие формированию устойчивой предпринимательской жилки. Мамонтовы, Щукины, Рябушинские - все эти самые яркие фамилии известных собирателей искусства вышли из старообрядческих родов. Морозовы - не исключение. Выкупившись всем семейством из крепостной зависимости в 1821 голу и выбившись в купцы, Савва Морозов в 1826 году приобрел двухэтажный дом в Рогожской ямской слободе. В этот московский район еще в конце XVIII века съезжались предприимчивые крестьяне из Богородского уезда ради ремесленного дела и продажи своей продукции. Были среди них и мои предки. Морозовы изначально являлись сбывателями ткацкого товара. Большую часть населения тогдашней Рогожской слободы составляли ямщики. Кстати, с 70-ых гг. XVIII века и вплоть до начала XX века в слободе жили ямщики Морозовы. Имели ли к ним отношение богородские Морозовы - трудно сказать. К тому же, доподлинно неизвестно, от кого именно и когда Морозовы стали Морозовыми. Точно известно, что они не имеет отношения к боярыне-раскольнице, известной по картине Сурикова. А вот получить фамилию от ямщика Морозова тот же Савва Васильевич, проживая на первых порах в ямщицком доме, вполне мог. Крестьяне в основном снимали жилье у ямщиков. В 1808 году в доме ямщика Андрея Михайловича Морозова даже проживал один из крестьян родовой деревни Дергаево Загарской волости.

31.10.2024. Польское искусство в Эрмитаже

Картина Аполлинария Горавского «Клевер в цвету» 1895 года вызывает чувство дежавю при виде этих сельских изб XIX века с четырехскатными крышами. Ровно такую же сельскую архитектуру доводилось видеть мне на юге Калужской области, в частности, в исчезнувшей родовой деревне Речица. Потомок польской шляхты Горавский родился тогда, когда из его прародины, находящейся под российским влиянием Польши, вывозилась коллекция произведений искусства. Император Николай I в этом смысле выступил в роли Наполеона. Французский император пользовался своим королевским титулом и забирал во Францию в огромном количестве культурные достояния Италии. Николай же использовал свой титул, будучи коронованным в так называемом Царстве Польском в 1829 году. Однако российский император, про которого историк Соловьев сказал, что он «инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощение: «Не рассуждать!»», воспринимал культуру по-своему. При нем Эрмитаж открылся впервые, как музей и его наполнение напрямую зависело от императорского вкуса. В 1834 году в Петербург привезли целых 37 ящиков с польскими картинами, которые подверглись идеологическому отбору за право войти в эрмитажную коллекцию. Все неугодное, неудобное искусство было просто-напросто уничтожено: сожжено или затерто пемзой. Содержание сохранившихся в архиве актов об этих бесчинствах нисколько не противоречит тому, что Николай I, не скрывая своей антипатии к Польше, особенно, после подавления польского восстания, говорил: «Не знаю, будет ли когда-нибудь Польша, но в чем я уверен, так это в том, что поляков не будет». Как известно, пророков в своем отечестве нет.

30.10.2024. Мраморный дворец в Петербурге

Некоторые памятники архитектуры Петербурга появились благодаря любовн... фаворитам императриц. Так Мраморный дворец, как «Здание благодарности» на набережной Невы стал подарком Екатерины II «самому красивому мужчине империи» - Григорию Орлову. Вот только светлейший князь так и не дожил до окончания строительства императорского дара. Дворец спроектировал Антонио Ринальди, который также не дождался завершения строительных работ, уехав в родную Италию. Еще один дворец для Орлова в Гатчине проектировал он же. В Мраморном дворце в стиле классицизм Ринальди воплотил собирательный образ итальянского palazzo. Едва ли можно было найти в Петербурге здание с такой полной каменной отделкой фасада. Мраморный дворец словно высечен из одной мраморной горы. Для петрографа дворец служит прекрасной демонстрацией 32 сортов мрамора из России, Италии и Греции. Кстати, в петровские времена на его месте находился Зверовый двор с первым в городе слоном. С Мраморным дворцом связано окончание истории польских королей. Здесь в 1798 году скончался Станислав Август Понятовский, который, к слову, тоже был фаворитом Екатерины. Король отрекся от престола в символический день своего восшествия на трон и в день именин российской императрицы с передачей последней власти. Так перестала существовать Речь Посполитая, разорванная на три части и поделенная между Российской империей, Пруссией и Австрией. Несколькими годами ранее во дворце жил плененный предводитель польских конфедератов, Тадеуш Костюшко, где и узнал о своем освобождении лично от императора Павла I. Приглашённый им же, Павлом, в Петербурге Понятовский жил почетно: «Множество народа провожало карету до самого Мраморного дворца, где находился и сам император Павел, который, обнявши короля с дружеским видом...». Бывший король оценил свое последнее пристанище, как тесное и неудобное, притом, что во дворце у него был даже театр. После смерти Понятовского в Мраморном зале висела гравюра с изображением низложенного короля на смертном одре.

20.10.2024. Выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века»

Nature morte – мертвая природа. Так с французского переводится всем известный жанр в искусстве. В Западной Европе он прекрасно проявил себя в XVII веке, когда отмечался расцвет этой сочной, аппетитной и местами даже вызывающей отвращение живописи. Стоит отметить, что это искусство появилось раньше самого термина. Одним из центров развития натюрморта постренессансной эпохи становится… нет, не Италия. Среди фламандцев существовала своя группа без сомнения талантливых и, более того, влиятельных мастеров, которые специализировались на изображении от фруктов до битой дичи, но не человека. Одним из ярких имен в создании фламандского натюрморта был Франс Снейдерс, чье имя стало основой заглавия для проходящей сейчас в Пушкинском музее и перенявшей эстафету у Эрмитажа выставки «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века». Специализация сына ресторатора Снейдерса в живописи была соответствующей, причем, если сюжет предполагал изображение людей, то за него это делали те, кто любил человеческий образ и умело его рисовал. Взамен Снейдерс мог сработать гирлянду из фруктов, например, для своего коллеги Рубенса. Настоящие фруктовые изобилия приковывают взгляд, а темный фон не отвлекает внимание. Из этого множества гроздей винограда, персиков, дынь, спаржи, пастернака (кстати, эротический символ в натюрморте) среди красных омаров, связок с разнообразной дичью и «тут как тут» собак и кошек, не все такое свежее со стекающими каплями влаги и спелое в ломтиках и надрезах. Что-то уже с признаками увядания или объедания, например, гусеницами. Как еще лучше можно показать бренность жизни и главное, неизбежность этого. Все изображенные на одной композиции фрукты и овощи, между прочим, созревали в разное время. На цветочных натюрмортах Яна Брейгеля Старшего также изображены разносезонные творения природы. Поскольку Брейгель работал с натурой, ему приходилось ждать момента, когда цветы, которые он планировал рисовать на уже начатой картине, наконец, зацветут. Кстати растительные натюрморты фламандцев сподвигли однажды французского парфюмера Калису Беккер использовать ноты увиденных на полотнах цветов для составления духов. Как можно догадаться, натюрморты вполне могли быть желанными картинами в столовых знатных особ. Картины с изображенными на них продуктами способствуют аппетиту – это научно доказанный факт. Разве что, разделанная со стекающими каплями крови дичь не всем пришлась бы «по вкусу». Некоторые посетители уже успели окрестить мясника с ножом в зубах на картине «Мясная лавка» Снейдерса живодером. «О, а здесь они еще живые!» - удивился кто-то при виде не сложенной на столе мертвой домашней птицы. Кстати, фламандцы-лавочники не всегда подвешивали дичь вроде зайцев за привязанные лапки или лапку, перед тем, как освежевать. Иногда им пробивали колени, пропуская через них веревку.

P.S. Довелось встретить на выставке писателя и телеведущего Олега Шишкина. Путеводитель по истории Москвы и историю убийства Распутина он уже успел написать. Только бы не кулинарную книгу…

12.10.2024. Переделкинская дача Чуковского

«Дача изумительная. Будто специально для меня приспособлена. Две террасы — на восток и на запад — дают мне возможность работать на воздухе целые дни. Тишина полная».

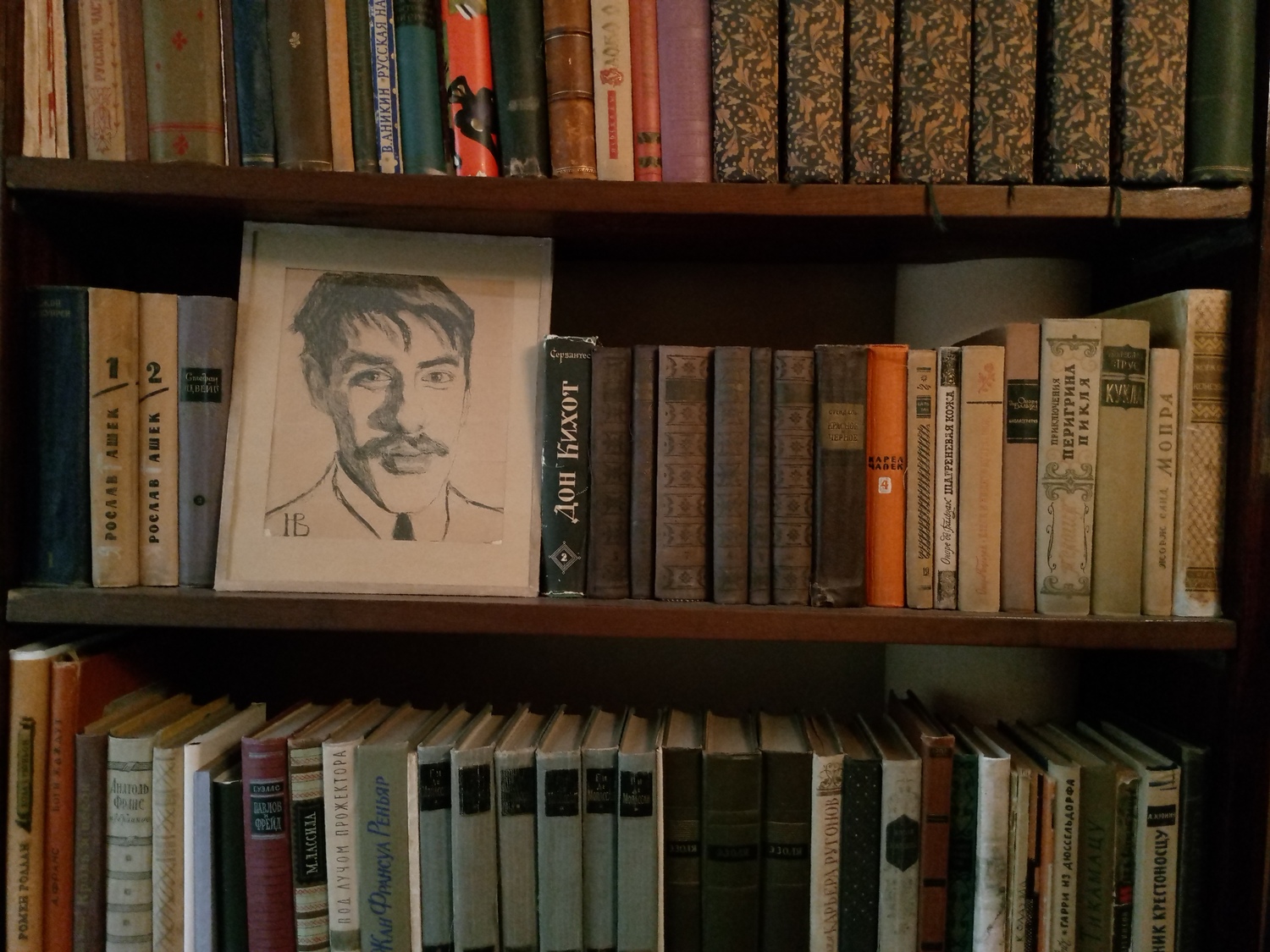

Одна из самых известных писательских дач Переделкина. В этом доме с июня 1938 года проживал «дедушка Корней», как называли его самые желанные посетители, кому по праву было суждено оценить творчество человека, внесшего неоценимый вклад в появление и развитие детской литературы с советское время. Он был настоящим детским фольклористом, который собирал проявления мыслетворчества детей, что легло в основу книги «От двух до пяти». Всем тем, кто сейчас находится в преклонных годах и кто еще помнит из детства рослого, ироничного, развлекавшего детей различными фокусами Корнея Чуковского, тогда вряд ли себе представлял, что перед ним серьезный писатель, литературный критик, переводчик иностранной литературы, доктор литературы Оксфордского университета. В Переделкино Чуковский уже приехал состоявшимся писателем. При виде рабочего стола, обшитого синим бархатом, на котором кроме рукописей, телефона, лампы, фотографий родных, ножа для открывания конвертов в виде крокодила, как напоминание о самой первой сказке, сложно представить, что принесшие известность писателю детские произведения были написаны не здесь и гораздо раньше переделкинского периода творчества. «Мойдодыр», например, появился со словами «А нечистым трубочистам — стыд и срам!» после соответствующего ругательства в статье Троцкого 1922 года «Мужиковствующие» в адрес нелюбимого им автора «заиконного национального таракана». В писательском городке «из под пера» Чуковского вышла только одна сказка про Бибигона. Поднимаясь на второй рабочий этаж по винтовой деревянной лестнице, поскрипывающей под осторожными шажками, оказываешься в небольшом пространстве, которое своим видом показывает, насколько был огромен литературный потенциал Чуковского. «С самой нежной благодарностью буду я вспоминать эту комнату, где я ежедневно трудился с 3-4 часов утра — до 5 вечера. Это самая любимая моя комната из всех, в каких я когда-либо жил. Это кресло, этот круглый стол, эта неспорая и вялая — но бесконечно любимая работа, как они помогали мне жить...». Взирающие на тебя пестрыми корешками многочисленные книги, даже у спального места на фоне висящего ковра, писательской библиотеки (4500 томов), очень показательны, когда речь идет о человеке, утверждавшему, что ему больно видеть на полке не прочитанную книгу. Но было дело, что Чуковскому было не больно книги закапывать. Так однажды он закопал 60 книг «Об основах ленинизма» за авторством Сталина в Переделкине: «Тогда я ночью, сознавая, что совершаю политическое преступление, засыпал этими бездарными книгами небольшой ров в лесочке и засыпал их глиной». Совсем другое дело – домашняя библиотека. Вся эта подобранная сокровищница мыслей сопровождается в комнатах и искусством Ильи Репина (портрет М.Б. Чуковской, 1909), и Константина Коровина (портрет актрисы Н.И. Комаровской, 1914) и даже Владимира Маяковского, который нарисовал Чуковского сигаретным окурком в 1915 году.

10.10.2024. Музей Чижевского в Калуге

«…Познанья гений – истинный ученый

Был на посту до смертного конца».

В Калуге из известных ученых жил не только Циолковский. Не только отца отечественной космонавтики в этом городе не понимали среди деятелей науки. Да, Циолковский был не одинок. Может быть, поэтому его знакомство с Александром Чижевским стало тем немногим примером долгой и крепкой дружбы. Чижевский происходил из дворянского военного рода. Из его предков был адмирал Нахимов. В Калуге Чижевские жили с 1913 года. В их доме ныне музей самого известного представителя фамилии, который, хоть и участвовал в Первой мировой, но, все же, прервал череду военных деятельностью исключительно интеллектуальной и созидательной. Высшее образование Чижевский окончил диссертацией про лирику XVIII века. Его первая публикация 1915 года – это вовсе не что-то научное или околонаучное, а это сборник стихотворений. Поэзию сменит с 1923 года ряд опубликованных в научно-популярных периодических изданиях статей про зимние грозы, про влияние космических причин на работу аппаратов связи, передачу мысли и пр. В работе Чижевского всегда была междисциплинарность, которая генерировала достаточно глобальные, космического масштаба идеи. Они нашли отражение в понимании ученым существующей связи характера солнечной активности и хода исторических процессов на Земле. Это то, чему противилось научное сообщество при его жизни, противится, к слову, и до сих пор, уподобляя взгляды Чижевского лженауке. После смерти его имя практически было предано забвению. Солнце, которое человек видит так часто и которое совершенно не знает. Данный парадокс Чижевский пытался если не разрушить, то хотя бы пошатнуть с появлением такой научной дисциплины как гелиобиология. Даже на его акварелях – Чижевский не только писал стихи, но и играл на скрипке Страдивари и фортепьяно – солнце, а вернее сказать, свет занимал особое место. Как у Клода Моне. Было время, когда продажей своих художественных работ лишенный работы Чижевский кормился. Нобелевская премия обошла его стороной, но люстра Чижевского (ионизатор) не обошла стороной немало помещений. Даже в условиях ГУЛАГа науке отводилось все возможное время и, как результат, чемодан рукописей по медицинской биофизике. Стойкость в воплощении идей невообразима порой.

07.10.2024. Золотаревский дом в Калуге

Калуга была самой что ни на есть купеческой в дореволюционные годы. К началу XIX века в городе каждый девятый житель из взрослых мужчин – представитель купеческого сословия. Река Ока, на берегу которой возвышается Калуга, стала прекрасной торговой артерией еще в доимперские времена. Один из калужских купеческих родов Золотаревы оставил после себя заметный памятник местной архитектуры начала позапрошлого века, где ныне находится один из старейших краеведческим музеев. Солидный особняк в стиле классицизм построили в 1805-1808 гг. по заказу Ивана Максимовича Золотарева на бывшей Золотаревской улице. Представители фамилии входили в когорту богатейших купцов Калуги и не раз избирались городскими головами. Преуспешные дела начались с Максима Золотарева – чеканщика серебра, который держал лавку в Гостином дворе. Возможно, от него и пошла фамилия известного калужского купеческого рода. Кстати, золотарями раньше называли не только ювелиров, но и чистильщиков навозных ям. К сожалению, имя архитектора золотаревского дома не сохранилось, зато известно кто приложил руку к главному его украшению – расписному интерьеру на разнообразные сюжеты. Росписью помещений в стиле Гюбера Робера занималась мастерская итальянца Сантина Кампиони. Именно Кампиони впервые применил отделку искусственным мрамором во дворце Шереметевых Останкино. Эта же техника использовалась и в Калуге. Сами Золотаревы в этом доме никогда не жили, а сдавали его помещения. В особняке останавливались представители императорской фамилии, начиная с Александра I и заканчивая детьми Николая I. Солиднее тогда в Калуге ничего и не было.

29.09.2024. Арбатская квартира Пушкина

Когда посещаешь Мемориальный музей-квартиру Пушкина на Арбате, понимаешь, каков был и остается масштаб личности основоположника современного русского литературного языка. Ведь в этом старейшем арбатском особняке в стиле ампир, построенном после пожара 1812-го года и принадлежавшем дворянской семье Хитрово, Пушкин пробыл – даже язык не поворачивается сказать, что прожил, - около трех месяцев в начале 1831 года. Как бы досконально пушкиноведы не копали биографию А.С., до сих пор точно неизвестно, когда именно Пушкин перебрался на Арбат. Можно уверенно сказать, что переезд был приурочен к одному событию, а именно женитьбе на Н.Н. Гончаровой. За год до этого было много разъездов и поиска денег на свадьбу. Весной 30-го года «Наше все» проиграл за один вечер одну из крупнейших сумм, что он оставлял за карточным столом – почти 25 тыс. Всего же Пушкин с 1818 по 35-ый год проиграл почти 80 тыс. Сумма немыслимая по современным меркам. Деньги на все расходы удалось получить после закладки сельца Кистенево. В хитровском доме Пушкин снимал за немалые деньги у хозяев пять комнат второго этажа, куда переселился с молодой супругой после венчания. Супружеская чета прожила бы на Арбате дольше – по договору о найме как минимум полгода, - если бы не родственники Гончаровы, с которыми отношения были не очень. В середине мая Пушкины перебрались в Царское Село на съемную дачу. После А.С. в доме успели пожить С.А. Раевский, А.И. Чайковский, М.И. Цветаева и др.

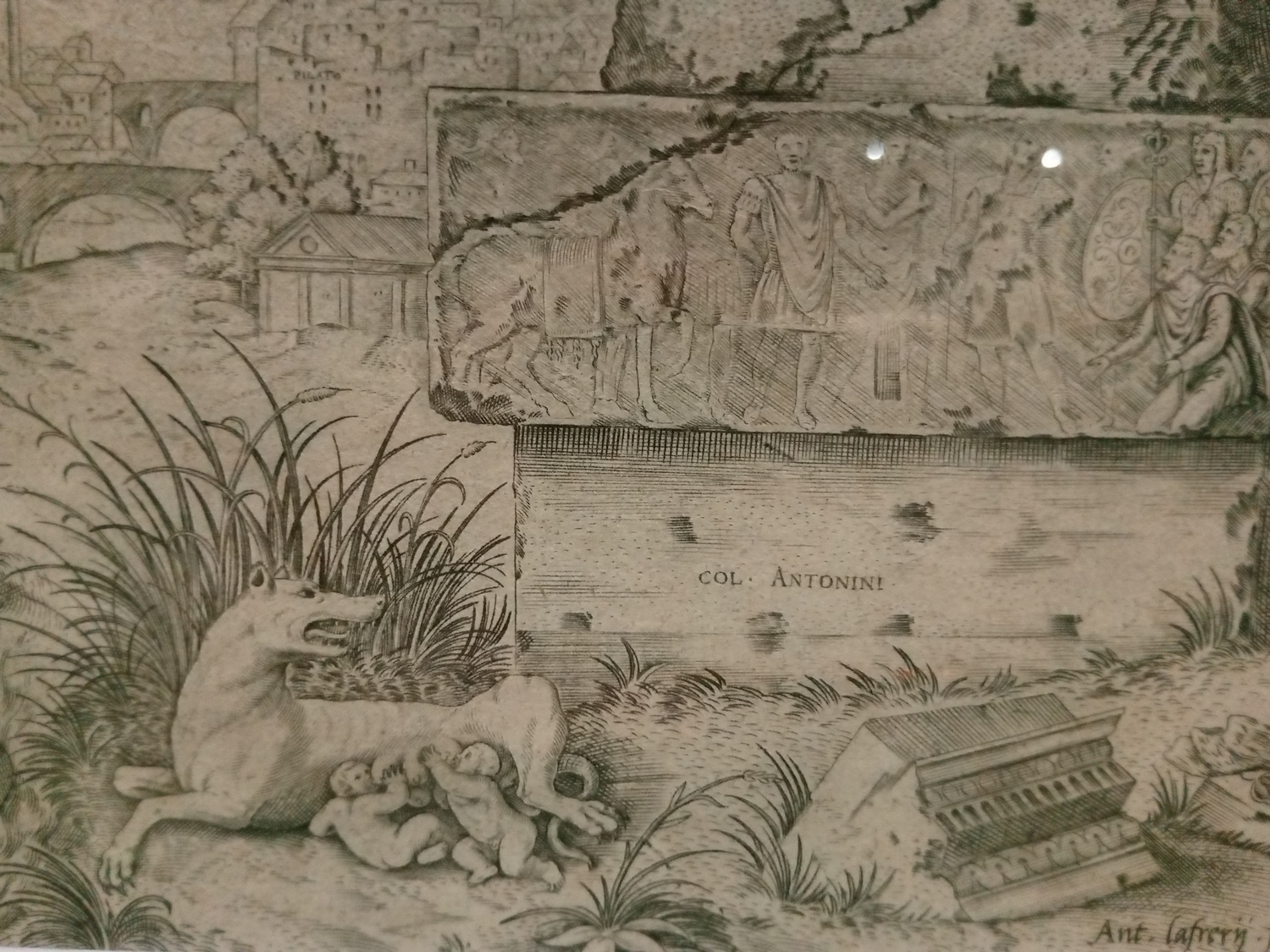

08.09.2024. Выставка "Три времени Рима"

Искусство изгибающихся, прямых и пересекающихся черных линий на выставке «Три времени Рима». Выставляемые в Пушкинском музее гравюры смотреть сложнее, чем какие-нибудь картины маслом, потому что, в силу тонкости исполнения, в них нужно всматриваться с близкого расстояния. Это и пытаются делать наиболее заинтересованные посетители, выискивающие глазами различные детали. Приходится ждать своей очереди, чтобы тоже довольно суетно побродить по всему изображению. Где-то видны торговцы и нищие, где-то стирающие белье в фонтане женщины при снующих каретах, где-то стреляющие со скуки по птицам охранники. Здесь стайка собак с интимными позами, там пархающая нечисть. Все это Рим XV-XVII вв. Рим – это то, чему не нужно уподобляться, если иметь ввиду внушительную империю, которую он не смог удержать от распада. Другое дело – культура, которую не просто удержал, но на которую опирался и которую приумножал последующий европейский мир, когда античной империи уже не было. Взять хотя бы эти гравюры с архитектурным обликом вечного города, исполненные различными авторами: от затмившего всех Джованни Пиранези, до менее известных, но не менее прекрасных работ Пьетро Джирелли, Джузеппе Вази и др. Все настолько образцовое, что трудно себе представить, как, например, появился редкий для Подмосковья барочный Успенский храм при Петре I в селе Загарье Московской губернии, где крестили, венчали и отпевали не одно поколение моих предков, не будь церкви La chiesa del Gesù, которую мне посчастливилось видеть не только на гравюре. В этом римская уникальность, первородность. И не может быть никакого второго и уж тем более третьего Рима. Roma uno. Era, è e sarà!

10.08.2024. Александровский дворец в Нескучном

Который раз в Нескучном саду; и ведь не наскучит. Одним из главных архитектурных объектов бывшей усадьбы Нескучное рядом с основным парком является Александровский дворец. Его история начинается в 1756 году, когда дворянин-самодур Прокофий Демидов из знаменитого рода уральских заводчиков строит на территории купленных у Куракиной и Соймонова имений барочный особняк. Именно при Демидове усадьба получила свое название. Демидов отличался способностями производить впечатление. Вот и на высоком берегу Москва-реки в его прекрасном саду были "живые" статуи. Благо побелку для людей было найти не трудно. При следующих владельцах Орловых особняк перестраивается и приобретает почти что современный вид. По праву дворцом он стал после коронации Николая I в 1826 году. В особняке был дан торжественный бал, а по прошествии шести лет император подарил его вместе с усадьбой Нескучное своей супруге Александре Федоровне. В честь императрицы он и получил свое название. Хотя в советское время дворец порой именовали Нескучным. В первый год царского владения перед входом появились два мраморных пса, которых скульптор Сантино Кампиони доставил с Нижнего Пресненского пруда. Так бывший особняк Демидова станет в каком-то смысле царской резиденцией. Здесь останавливались перед коронацией в 1883 и 1896 гг. будущие императоры Александр III и Николай II: "Со времени торжественного вступления Их Императорских Величеств в Москву, Александровский дворец, находящийся в Нескучном саду, стал центром всеобщего внимания; потому что в этом дворце, по давно установившемуся обычаю, Государь и Государыня проводили все свои дни перед наступлением Священного коронования…" (1896). Во дворец в 1874 году заезжал эрц-герцов австрийский Альбрехт. В 1912 году на фоне дворца снимали историческую киноленту, посвященную юбилею войны 1812 года. После революции дворцовые помещения отдали под Государственный музей мебели, ликвидированный в 1929 году. Здесь герой "Двенадцати стульев" Киса Воробьянинов вскрыл пресловутый последний стул. С 1934 года здание стало принадлежать Президиуму академии наук. Действительно, царский подарок Сталина. Принадлежит и сейчас.

07.07.2024. Усадьба Горенки

Пожалуй, самая внушительная по размеру господского дома, а точнее, дворца – это подмосковная усадьба Горенки. Свой вид она приобрела благодаря представителям дворянского рода Разумовских. Известно, что самые большие траты дворян были на усадебное строительство. Так вот, дворец в Горенках обошелся графу Алексею Разумовскому в кругленькую сумму. Эта конкретная демонстрация статуса стала причиной упадка усадьбы при потомках графа, которые содержать такое поместье уже не могли. С финансовым контролем собственных расходов было, как правило, все плохо. После отмены крепостного права, получившие от государства денежные компенсации и привыкшие жить, как в старые времена, дворяне частенько разорялись. Деньги рано или поздно заканчивались, а вкладывать их в собственное дело не утруждались. Как у Островского «я учился за границей только изящно проживать деньги». В итоге дворянин мог оказаться на одной доске с представителем трущоб, закладывая свой поношенный мундир и выискивая пятачок для ночлежки и дешевой харчевни. Бывало, купечество дворян спасало от нищеты, особенно, после брака. Дворянки к своим благодетелям могли относиться, как и прежде, пренебрежительно, мол, у этих купчишек манер нет. Но пройдет время, и купцы начнут смотреть на разорившихся дворян, как на людей, чья «голубая кровь», благородное происхождение больше не статусный признак. Капиталист – вот статус. К началу XX века более богатых людей России, чем купцы, не было. Первый по капиталу «русский Морган», Николай Второв, основал мой родной город Электросталь.

И все же, Разумовские и прочие дворяне внесли немалый вклад в культуру и ее важную доминанту – науку. Граф Алексей Разумовский, был не только покровителем и первым президентом Московского общества испытателей природы, где палеонтология занимала и пока что занимает свое место, но и слыл заядлым коллекционером. В основном объектом его собирательства были растения. В Горенках находился крупнейший ботанический сад своего времени не только в России, но и в Европе. В нем было около 7000 растений. В коллекции Разумовского минералов и горных пород, которая состояла не меньше, чем из 594 образцов с мрамором на первом месте, фоссилий известно всего три экземпляра: сланец с отпечатком трилобита и парочка известняков из Швейцарии с отпечатками растений. Все это богатство ныне находится в Геологическом музее Вернадского. При Разумовском минералы, а также гербарии хранилось в отдельном здании усадьбы напротив дворца.

27.06.2024. Адмиралтейство Санкт-Петербурга

Для кого-то место номер один в Петербурге - Петропавловка. Для кого-то - Эрмитаж. Для кого-то - разведенный Дворцовый мост. Для меня же первым местом является Адмиралтейство. Именно сюда привозили для строящегося петровского флота в начале XVIII из калужской земли парусные полотна и канаты. Фабричное же производство корабельной оснастки наладил в 1715 году граф Яков Вилимович Брюс в селе Плохино (ныне Ульяново) под Козельском. Предки заготавливали для фабрики пеньку. Да, конопляники тогда были местным народным достоянием. Предки из-за этого выкупались у последней помещицы Крыловой по цене выше возможного, мол у вас же хорошие конопляные поля есть, на которых вы зарабатываете. Пенька делалась еще моим прапрадедом вплоть до 1917 года, несмотря на то, что брюсовских фабрик уже и в помине не было, как и развитого парусного флота. Как говорил Чичиков Коробочке: "Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою..."

26.06.2024. Михайловский замок Санкт-Петербурга

Четвертая рабочая поездка в Петербург с начала года. Работа - работой, но без культурной программы никак нельзя в культурной столице. Проходя мимо Михайловского (Инженерного) замка, как не зайти и не посмотреть его залы. Этот памятник архитектуры, названный в честь небесного покровителя Романовых, был построен для Павла I на месте деревянного Летнего дворца Елизаветы Петровны, где родился печально известный император. Павел прожил в Михайловском всего 40 дней до своего убийства, которое сопровождалось ужасным мародерством в стенах замка. Сегодня на скрип дверей или пола суеверным рекомендуется произносить: "Здравствуйте, Ваше Величество!" Строительство шло "с поспешанием" и днем и ночью. Нехватку материалов компенсировали мрамором, паркетом и пр. из других мест. Цвет здания по легенде обязан цвету перчаток фаворитки Павла, княжны Анны Лопухиной. Расторопный император въехал в еще недостроенный замок. С сыростью боролись, например, с помощью разложенного свежего хлеба. Пройдет совсем немного времени, прежде чем табакерка и солдатский шарф сыграют свою историческую роль.

25.06.2024. Казань

Немного фото исторического центра Казани, сделанных во внеурочное время. Кстати, в этом татарском городе родился самый известный русский бас - Шаляпин. Будущего оперного певца отец в пьяном угаре называл "скважиной" и даже устроил в Казанскую уездную земскую управу, чтобы сын занимался делом, а не "драл горло" в церковном хоре. Проработал недолго. За потерю документов уволили. А будущий писатель Горький в юношеские годы работал в казанской булочной подручным пекаря. Начало у будущих друзей - так себе.

Как писал Евтушенко: "Шаляпина ты голосом подаришь, и пекаря чудного одного так пончиками с сахаром придавишь, что после Горьким сделаешь его".

16.06.2024. Усадьба Остафьево

По легенде, которых в истории русской дворянской усадьбы хоть отбавляй, название имению Вяземских Остафьево дал "Наше все". Так князь Петр Вяземский, ожидая Пушкина в гости, решил, что назовет свое имение по первым словам друга-литератора. Подъехавший Пушкин, выходя из коляски на предложение дворового принять багаж ответил: "Оставь его". Вот второе название усадьбы "Русский Парнас" действительно принадлежит А.С. Вообще Остафьево - хороший пример... русской дворянской расточительности. К слову, в империи не было иного сословия, кто бы так бездумно растрачивал свои состояния, оставляя долги поколениям потомков. Именитые фамилии XIX в. без долгов и заложенных имений - это нонсенс. Дворяне жили "по статусу" вплоть до того, что могли задолжать денег собственным крепостным крестьянам. Живший на широкую ногу потомок Рюрика, князь Андрей Вяземский - не исключение. Он создал усадебный облик Остафьево в 1800-1807 гг., перестроив практически все, что досталось ему от прежнего владельца. Сам император в итоге дал добро на закладку усадьбы. Однако нужно отдать должное, что Остафьево, благодаря образованному хозяину, стало местом сосредоточения приличных коллекций (32 тысячи книжных томов, сотни минералов), манящее заезжих "именитостей умственных", таких как, например, Карамзин. "История государства Российского", которую нужно перечитывать и извлекать так часто неизвлекаемые уроки истории, писалась в Остафьево. Кстати, на памятнике Карамзину изображены семь книжных томов его главного труда, а восьмой в виде рукописи был завершен уже за пределами усадьбы.

19.05.2024. Леонтьевский переулок Москвы

Есть в Москве переулок, именуемый Леонтьевским. Свое название он получил по фамилии человека, который жил здесь в первой половине XVIII века. Речь идет о генерал-аншефе, Михаиле Ивановиче Леонтьеве (1672-1752). Представитель старинного дворянского рода Леонтьев находился в родстве с Петром I. Его тетя, Анна Леонтьевна Нарышкина (?-1706), была матерью царицы Натальи Кирилловны. На месте существующей поныне в переулке городской усадьбы Г.А. Каратаевой-И.В. Морозова не позже 1725 года располагалась московское поместье тогда еще бригадира кавалерии Михаила Леонтьева. Его сын, Николай Михайлович Леонтьев (1717-1769), с 1753 по 1769 гг. владел моими предками, жившими в волости Загарье Московского уезда. Вспоминая «Мертвые души» Гоголя и героя Плюшкина, о котором Собакевич выразился «В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом», то же самое можно сказать и о Леонтьеве. Получив купленное у прежних владельцев Чичериных поместье Загарье, полковник Невского пехотного полка Леонтьев устанавливает свой деспотизм. Он выражался в наложении непосильно высокого налога, увеличенного в восемь раз по сравнению с Чичериными. К 1766 году налог возрастает еще почти в два раза. Помимо денежного оброка крестьяне пахали на своего помещика по 40 десятин ярового хлеба и по 30 десятин ржи. Народ стремительно стал нищать. Дошло до того, что они продают свои дома, лошадей и скотину, а «многие с женами и детьми ходили по миру». На что терпеливый русский мужик не выдерживает и просит барина налог снизить. Леонтьев же требует взыскать недоимки за бедных с крестьян побогаче, и чтоб впредь по таким пустякам к нему обращаться не смели. Из предков в прямом смысле выбивали оброк: «бьют, мучат смертельно». Тогда они пишут челобитную на имя самой императрицы Екатерины II: «более того милосердия к нам не объявлено, кроме того, чтоб приносимые от нас жалобы пресечь и во всем не верить». Однако проблему разрешила вовсе не государыня-матушка, а обычный крепостной, застреливший по сговору спящего генерал-аншефа Леонтьева. При его созидательной супруге, Екатерине Александровне (1721-1786), урожденной Румянцевой, которая, к слову, мужа своего также терпеть не смогла и жила разведенной, начинается расцвет усадьбы Загарье, когда предки вздохнули и начали осваивать рабочие места и торговлю в Москве.

21.04.2024. Калуга

Калуга. Данный город тесным образом связан с моими предками Ульяхиными. Через этот областной центр они с конца XIX века уже точно сезонно ездили из Козельского уезда работать в Московскую губернию. В Калуге жила какое-то время двоюродная бабушка, а тетя постигала азы музыкального искусства.

У меня, как и у многих, наверно, кто здесь бывал, Калуга ассоциируется с Циолковским, имя которого не нуждается в особом представлении. Здесь ученый-самоучка и великий мечтатель жил и работал с 1892 года и до самой смерти. В Калуге, судя по количеству одних только памятников, настоящий культ Циолковского, который сформировался в советское время. Тогда в него верили, как в человека, открывшего дорогу в бесконечный космос, поэтому могилу устроили не на кладбище, а под обелиском в центре города. Каково! Живя мыслитель в Москве или Петербурге, он бы мог раствориться среди прочих исторических персон, как еще один учитель. Но не в провинциальной Калуге. Музеев, связанных с отцом космонавтики, в Калуге два, мемориальных досок не меньше пяти на домах, где Циолковский жил, учительствовал и читал лекции. Велосипед в доме-музее - особый экспонат, который ассоциировался у калужан с чудаковатым и глуховатым стариком, колесившим по городским улочкам. Да, Циолковский любил не только катание на коньках с зонтиком в руках по льду замерзшей Оки, за что и получил прозвище у извозчиков "крылатый дьявол". Быт Циолковских в доме был более, чем скромный. Не зря на кружке главы семьи написано "бедность учит, а счастье портит". Свои многочисленные тонюсенькие брошюрки Циолковский издавал за свой счет в наиболее дешевой типографии, где даже не было греческих наборных шрифтов для обозначения величин - в ход шли сокращения "плг", "пр" и пр. А пружины для механизмов делались из купленных у старьевщика кринолинов. В рабочем кабинете печка-буржуйка использовалась не только для отопления, но и для моделирования звёздного неба, когда вечером по полу разбрасывались раскаленные угольки. Да, и как бы ни грезил Циолковский Вселенной, чем наполнено большинство его работ, он придерживался теории земного происхождения жизни.

Облик Калуге, угадывающийся в старой и во многом запущенной архитектуре, придал в конце XVIII века московский градостроитель Петр Никитин. Им, кстати, построен каменный виадуковый мост по стилю древнеримских акведуков, который является старейшим в стране. Калуга когда-то была одним из богатейших российских городов. Товарный оборот был огромный и проходил, в частности, через готический Гостиный двор, где Гоголь купил себе новую шляпу, оставив в лавке старую, которая стала своего рода рекламой для покупателей головных уборов. Вообще, писатель засиживался у купцов в рядах, собирая заодно материал для продолжения "Мертвых душ". Местные чиновники встречи с писателем избегали из-за боязни оказаться героями его произведений. Калужские купцы жили, как дворяне в больших и роскошных особняках. Именно от купечества в городе осталось старейшее гражданское сооружение 2-й пол. XVII века - палаты купца Коробова, которые называли домом Марины Мнишек. Второй муж Мнишек, Лжедмитрий II - первый, как известно, был тоже Лжедмитрий, - провел свою последнюю заячью охоту в калужском сосновом бору, где был убит и затем обезглавлен князем и ногайским мурзой Петром Урусовым в 1610 году. После тело "калужского вора" захоронили в Троицкой церкви, на месте которой находится сегодня главнейший монументальный Троицкий собор. Был в Калуге и известный предводитель горцев имам Шамиль, правда, в статусе ссыльного, хоть и почетного целых девять лет, всегда вызывая повышенный интерес к своей персоне у местного люда.

06.04.2024. Юсуповский дворец Санкт-Петербурга

Конференция-конференцией, но без культурной программы нельзя. Поэтому как не зайти в роскошный Юсуповский дворец на Мойке. Здесь, начиная с 1830 года, проживали представители пяти поколений княжеского рода Юсуповых - потомков правителя Ногайской Орды, Юсуф-мурзы. Юсуповы, как богатейший род империи благодаря грамотным вложениям, сделали все, чтобы превратить доставшуюся им при покупке за немалые деньги у графини Браницкой усадьбу в образец дворянского преуспеяния. При более чем 50 имениях, которые князь Николай Юсупов даже все "не знал на память", дворец в Петербурге стал во главе этого числа. На изыски для своего главного имения Юсуповы не скупились. Что-то получали в дар, например, шпалеры от самого Наполеона, или сервиз, подаренный Людовиком XVI и пролежавший долгое время в чулане. Это был просто склад из 45 тысяч предметов коллекционирования, которые собирались без всякого разбора. Имелась, например, трость "покусанная львом в зоопарке Дрездена". Во дворце был модный по тем временам домашний театр, где выступали Ференц Лист, Федор Шаляпин и Сергей Есенин. Да и сами владельцы выходили на сцену. Борис Николаевич Юсупов, к примеру, играл в гоголевской "Женитьбе". Нельзя и без особого накала в истории усадьбы. В подвале дворца в 1916 году разворачивалась драма по убийству Григория Распутина при непосредственном участии князя Феликса Юсупова.

27.03.2024. Гродно

Гродно – один из самых европейских городов Беларуси, как и Брест находящийся в приграничье с Польшей. Народная переходность оказалась здесь исторически неизбежной, поэтому не нужно удивляться тому, что, например, гродненских католиков сейчас даже больше, чем православных. Это государственные границы являются четко выраженными на карте, тогда как границы этнокультурные довольно размыты там, где эти самые госграницы проходят. Мне это особенно интересно, так как больше половины моих предков до середины XVII века были "пограничниками" и жили на периферии Московского государства. История Гродно показывает тесное народное переплетение, культурный котел, в котором большое место занимали не только поляки, но и евреи. В начале XIX века, задолго до ужасающих и кровавых событий, связанных с существованием гродненского гетто, повлекшего за собой гибель почти 30 тыс. человек, евреев в городе было 85%. Вообще евреи в Гродно известны аж с XIV века. О былом влиянии еврейского народа на город свидетельствует Большая хоральная синагога, первоначальный каменный вариант которой был выстроен еще в XVI веке. В Гродно провела последние 16 лет своей жизни писатель, дважды номинированный на Нобелевскую премию по литературе, Элиза Ожешко, которую прославил роман "Над Неманом", повествующий о борьбе Польши за свою независимость в 60-ые гг. XIX столетия. Кстати, Ожешко, которую Польша считает своим народным писателем, а Беларусь – своим, проявляла большой интерес к лекарственным растениям, поэтому до нас дошел ее гербарий из нескольких сотен видов.

Сохранившиеся гродненские католические костелы, самый старый из которых, костел Обретения Святого Креста, был построен в начале XVII века. Кстати, на башне белого собора Святого Франциска Ксаверия находятся старейшие в Европе башенные часы, идущие с XVI века.

А это архитектурная визитная карточка Гродно - замок на высоком берегу Немана. Как место эпохальных событий, гродненский замок помнит господство литовских князей, в частности, Витовта, который построил в городе первое каменное укрепление в конце XIV- начале XV вв. в готическом стиле. Позже, в конце XVI века, замок, утративший стратегическое значение, перестроил под свою резиденцию король Речи Посполитой, Стефан Баторий, где он и умер в итоге. Восстанавливали замок именно по образцу стефановского с большим упором на польскую замковую архитектуру.

24.03.2024. Брест

Брест – приграничный город, где от печально известной крепости до границы с Польшей не больше 500 м. Еще Брест есть во Франции, куда по одной анекдотической случайности думали, что попадут не очень осведомленные в географии мигранты, приехав вместо этого в Беларусь. Для меня город оказался интересен, прежде всего, своей польской аутентичной архитектурой. Одной из улочек с польской застройкой является улица Леваневского, где располагаются симпатичнейшие усадебного типа каменные и деревянные дома 20-ых гг., предназначенные изначально для городских служащих – так называемая колония Нарутовича. Известно, что в 1921-1939 гг. Западная Беларусь входила в состав Польской Республики. Часть построек возвели по проектам варшавского архитектора Юлиана Лисецкого, ориентировавшегося в своей работе на "национальный стиль". Просто классические шляхетские усадьбы. Смотреть на эти высокие черепичные крыши с мансардами одно удовольствие. Между прочим, на некоторых домах в центре города в процессе реставрации целенаправленно оставили неоштукатуренные участки с надписями на польском языке и даже иврите, служившими в свое время "вывесками" разных заведений: от парикмахерских до пивных и магазинов по продаже кожных изделий. Обычному же туристу нельзя не пройти мимо самого заметного Крестовоздвиженского костела середины XIX века, проект которого утвердил император Николай I. Также у туристов город известен своей аллеей фонарей на улице Гоголя, часть из которых оформлена по мотивам произведений любимого писателя. Кстати, на брестском Арбате, улице Советской, каждый день фонарщик зажигает газовые фонари. Да, была когда-то такая профессия. По счастью, в Бресте нет тех "ночных бабочек", что платили в XIX веке фонарщикам, чтобы не зажигались фонари в местах поджидания клиентов.

21.03.2024. Минск

Поездка в Беларусь в отпускное время дала возможность пусть слегка, но все-таки соприкоснуться с прошлым этой страны, тесно связанным с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой, откуда происходит часть моих калужских предков. Конечно же, без архитектуры никуда. Знакомство с материальной культурой XVI-XVIII вв. началось со столицы, где родился основатель знаменитой киностудии "Metro Goldwyn Mayer", Луис Майер. Увы, но от прежнего Минска, который до второго раздела Речи Посполитой входил в ее состав, мало, что осталось. Немногочисленные архитектурные свидетели польско-литовского господства практически все находятся сегодня в одном месте: на небольшом пятачке высокого берега реки Свислочь под названием Верхний город или Высокий рынок. Эта часть Минска стала важным административно-торговым городским оплотом в конце XVI века. Фактически новый город начался со строительства Ратуши, восстановленной после сноса в 1851 году. По одной из версий уничтожение постройки было связано с искоренением в период вхождения части современной Польши и Беларуси в состав Российской империи "не того" прошлого. В силу исторических событий, наполненных радикализмом, ни одно из зданий Верхнего города, в том числе, выстроенных с нуля, не дошло до нас в первоначальном виде. Смена режима власти и церкви, и вдобавок частые пожары, меняли архитектурный облик до неузнаваемости. Церковь Святого Духа, костел Святого Иосифа при монастыре бернардинцев, костел Святого Духа при монастыре бернардинок, здание монастыря униатского ордена базилианок – все эти католические объекты, появившиеся в Минске в XVII веке, были переформатированы в православные после последнего третьего раздела Речи Посполитой и после польского восстания 1863-64 гг. против империи. Зажатый же между гражданскими строениями главный кафедральный костел Пресвятой Девы Марии в стиле барокко, построенный в начале XVIII века, своего статуса не утратил.

03.02.2024. Тверская ямская слобода Москвы

Мало, что осталось от прежнего архитектурного ансамбля Тверской ямской слободы. Здесь в 1890 году в семье художника родился будущий нобеляр, Борис Пастернак. А много раньше, с 90-ых гг. XVIII века, сюда ездили из Богородского уезда работать мои предки. В последние годы царствования Екатерины II слобода находилась на задворках Москвы, являясь местом сосредоточения ямщиков, многочисленных ремесленников-крестьян, мещан и купцов. Предки ездили не только в Тверскую, но и в Рогожскую ямскую слободу. Один из них, Прокофий Ефимович Круглов (1759-?), со временем стал жить в слободе в собственном доме, сначала, как крепостной графа Петра Александровича Румянцева, а с 1807 года, как один из двадцати "отпущенных на вечную волю" графом Сергеем Петровичем Румянцевым крестьян Загарской волости. Какова была его судьба после пожара 1812 года - неизвестно.

28.01.2024. Биологический музей им.Тимирязева

Симпатичнейший парный особняк в неорусском стиле 90-ых гг. XIX столетия, расположенный недалеко от Московского зоопарка. Некогда внутри этих зданий находилось грандиозное и разнообразное собрание предметов искусства и старины, которое принадлежало представителю одной из виднейших династий московских купцов, Петру Ивановичу Щукину. На долю Щукиных, как и Морозовых, выпало коллекционировать то, что многие бы не осмелились покупать, да еще в таком количестве. Знал бы старший из братьев-коллекционеров, Петр Иванович, что со временем в его доме будет принимать посетителей Биологический музей имени академика Тимирязева. Теперь в гостиной "Нового музея" Щукина, где висели прекрасные полотна XVIII века, находится зал "Развитие жизни на Земле". О прежнем помещении напоминает лишь сохранившийся рокайльный орнамент потолка. Вместо рассматривания картин здесь нынче смотрят на большую диораму эволюции живого - тоже своего рода искусство, - и дивятся окаменелостям.

- Представляешь, это все настоящее!

- Это все теория.

- Какая теория?! Смотри, это же настоящее.

- Но 400 млн лет... Как оно все сохранилось?