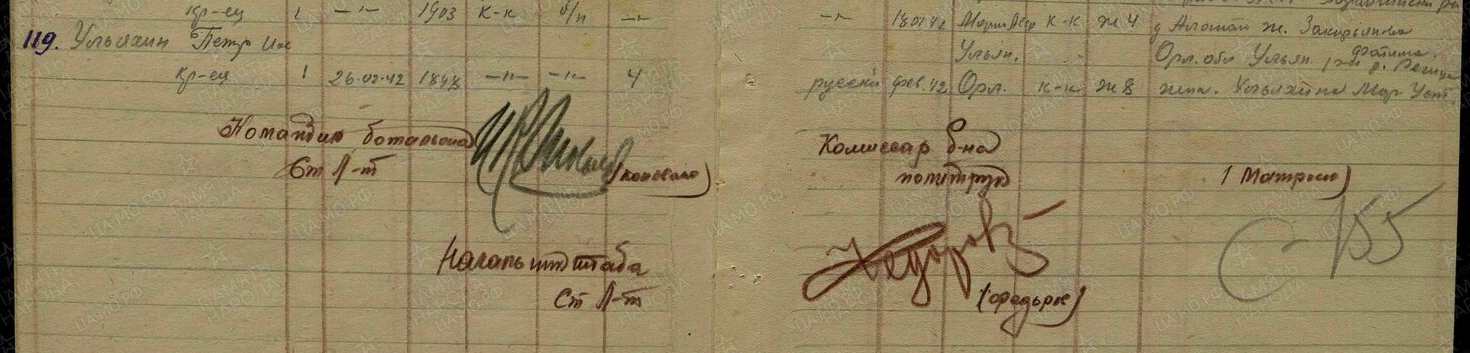

Массовая коллективизация началась с весны 1929 года. Но самые активные действия в сельской местности по организации колхозов приходятся на начало 1930 года после выхода Постановления ЦК ВКП (б) от 5 января 1930 года "О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству". В ряде районов Сухиничского округа Калужской обл., в частности в Ульяновском р-не, началась просто несоизмеримая с возможностями рабочих погоня за высокими процентами. Передовики старались всеми силами повысить уровень производительности ударным трудом. Петр Иосифович был непосредственным передовиком, на протяжении всего довоенного времени занимая должность завхоза в колхозе "Армия Ленина", в организации которого принимал самое активное участие, а организаторские способности у него были прекрасные.

Из воспоминаний Марии Петровны Девисиловой: «Когда начали организовывать колхозы, отец был в передовых. Собственно, он организовал эти колхозы».

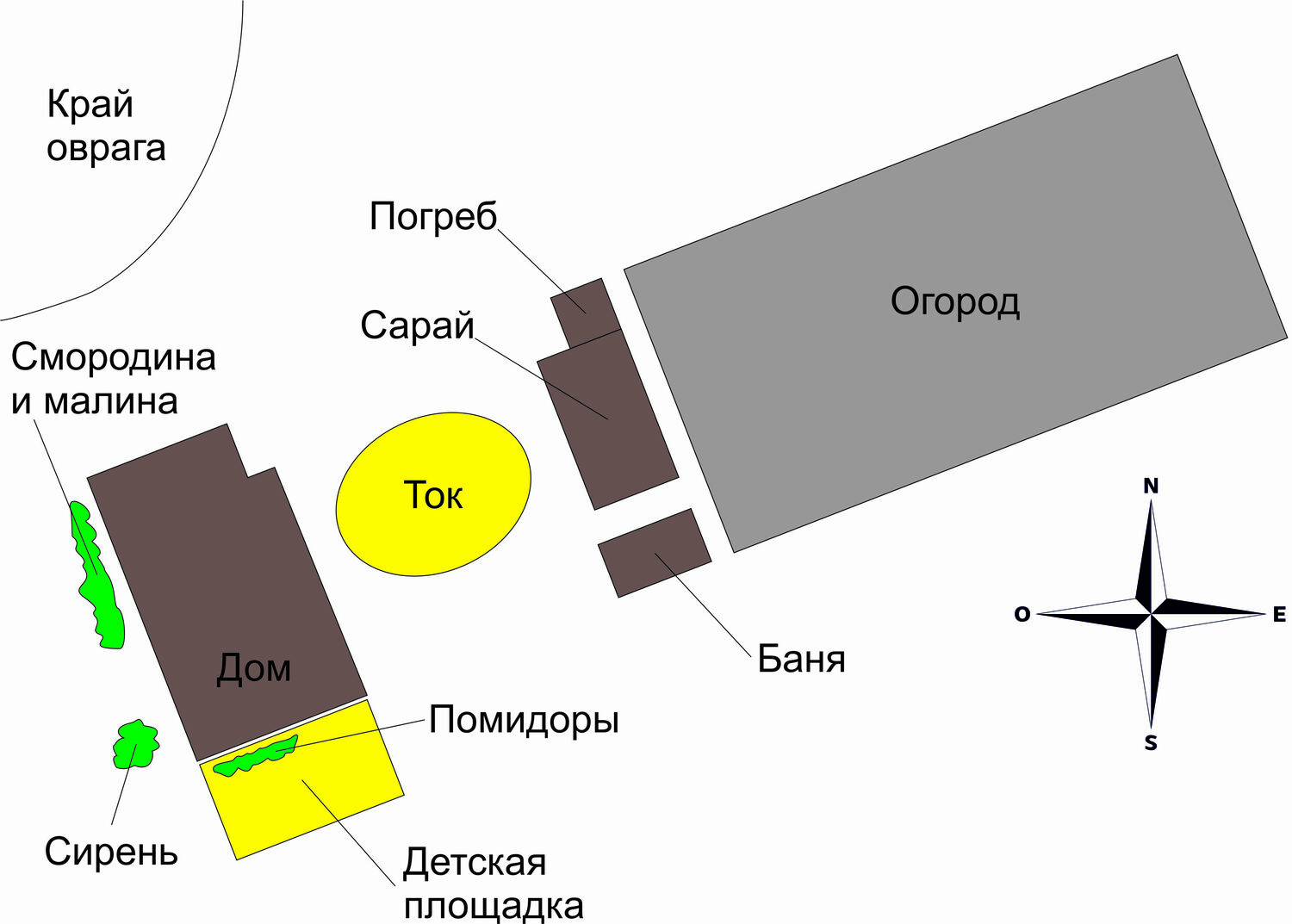

Устройство и введение коллективного хозяйства в деревне потребовала изъятия скотины и инвентаря у крестьян для общественного использования. Перед двором дома Петра Иосифовича для таких целей были построены скотный двор и помещение для инвентаря. В домашнем хозяйстве Ульяхиных была красивая белая лошадь. Ее в свое время купил тесть Петра Иосифовича. Эту лошадь определили в собственность нового колхоза.

Дома вся семья занималась валянием валенок, что было прибыльным делом. При этом, усадьба Ульяхиных выступала в роли своего рода деревенского «клуба», где часто бывали местные и пользовались теми благами, которых у них не было в компанейской атмосфере. Петр много внимания уделял своим многочисленным друзьям и знакомым.

Из воспоминаний Александра Петровича Ульяхина: «По тем временам отец довольно-таки прогрессивным был. Музыку любил. У нас в доме шахматы были. У нас в деревне никто понятия не имел, что такое шахматы. Со всей деревни приходили к нам».

30-ые годы на долю крестьянского населения выдались тяжелые. В 1932-1933 году многие южные районы СССР испытывали массовый голод. Серьезная нехватка продовольствия и сокращение поголовья скота унесла много человеческих жизней. Петр был завхозом, поэтому через него проходил весь хозяйственный оборот колхоза, в том числе и продукты питания. На период массового голода у него была уже довольно большая семья (жена, 7 детей), что требовало немало усилий с его стороны для обеспечения подрастающего поколения всем самым необходимым. Петр всегда заботился о своих детях и давал им все, что мог дать на тот момент.

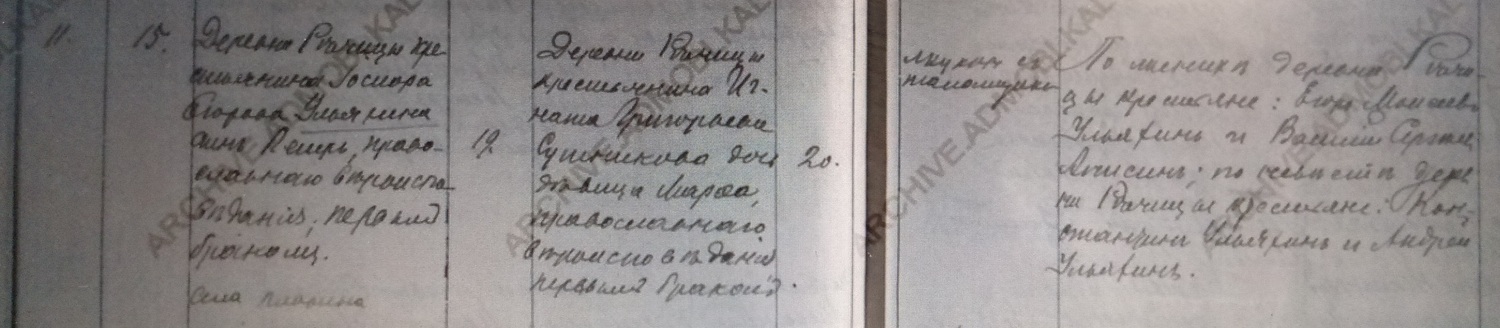

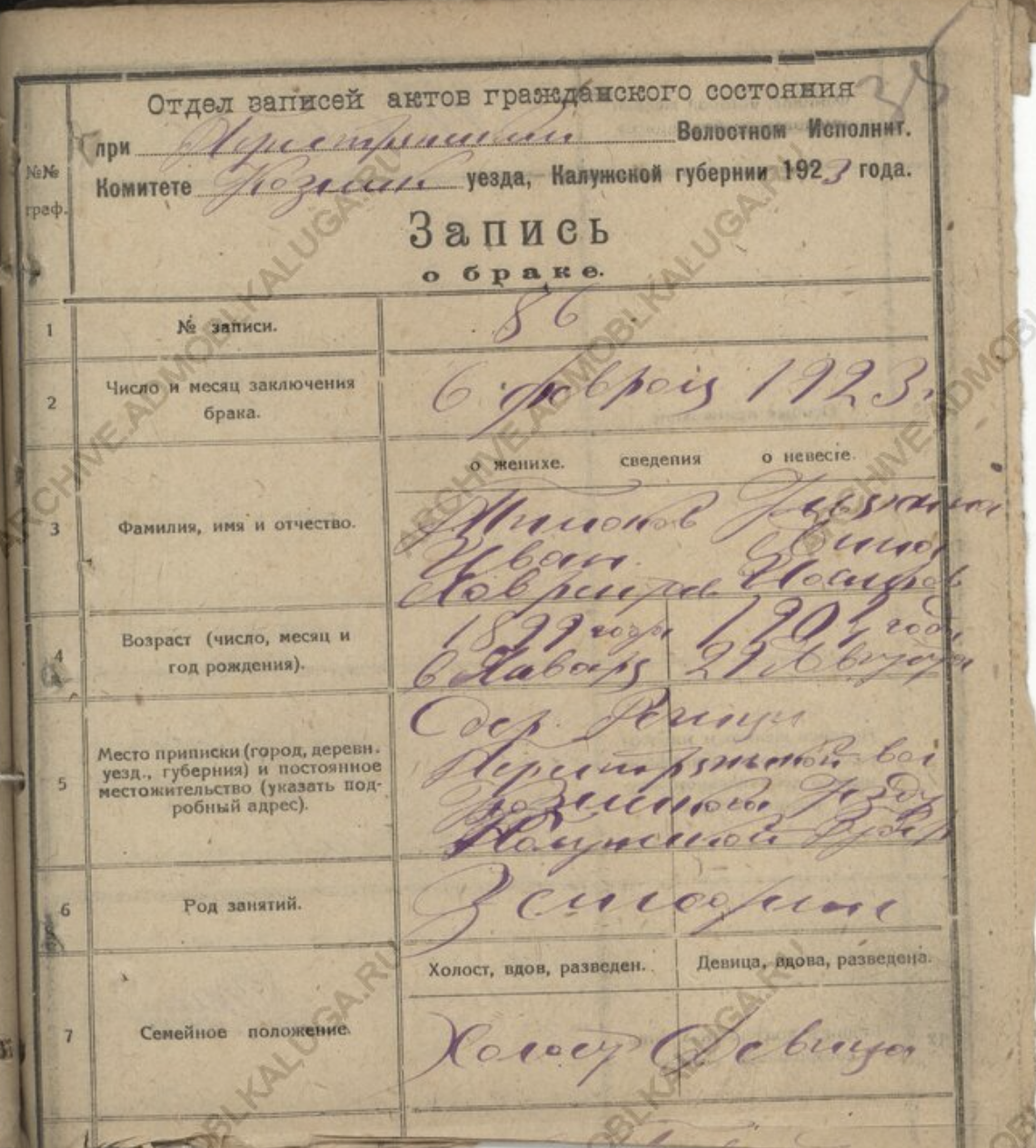

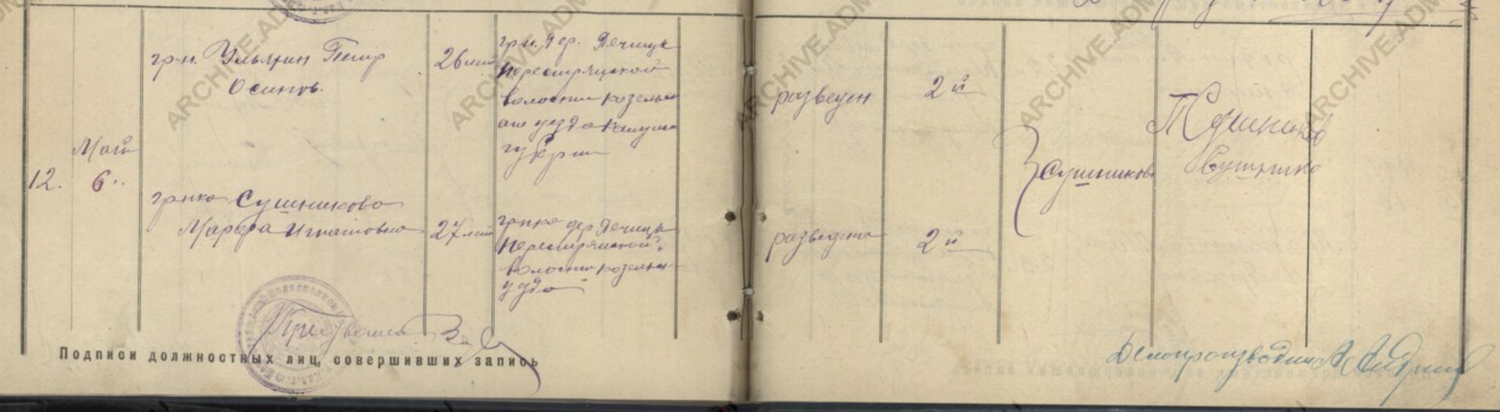

Семье Петра Иосифовича во многом помогали родители его жены. Игнат Григорьевич работал на торфоразработках в с.Решетникового Клинского р-на. В Речице он почти не жил, а только приезжал на лето вместе с женой Агриппиной навестить дочь Марфу и внуков, которым привозил одежду и много чего, что не могли позволить себе другие деревенские дети. Внуков своих любил, хотя и был в меру строг. Старался прилагать все усилия для их правильного, как он считал, воспитания.

Вспоминает Мария Петровна Девисилова: «Дед часто приезжал в деревню и очень много всего нам привозил. Мы выросли во многом за счет него, а не за счет нашего отца».

Начало 30-ых годов ознаменовалось также и тем, что начались гонения на церковь и священников. В 1931 году закрывают церковь Воскресения Христова в Плохино, а настоятеля расстреливают. Люди стали постепенно отходить от веры. Конечно, оставались и те, кто свою веру в Бога не променивал на новые догматы, введенные Советской властью, но в большинстве своем отказ от православия и крещения встал на место традиций старого режима. Новая религия под названием "коммунизм" захлестнула российские села и деревни. Петр Иосифович был самым настоящим коммунистом. В его доме когда-то были иконы, но он их все выбросил, как ненужный мусор. Жена Марфа плакала и просила не избавляться от образов, указывая на страх перед Богом за такое деяние, но Петр давно потерял веру и страха не ощущал. Возможно, именно он был организатором зернохранилища в бесхозном здании плохинской церкви, которое утратило свое первоначальное предназначение. Родители Петра Иосифовича, особенно мать, оставались православными до самого конца.

Для жителей Речицы отхожий промысел практиковался не только в царское время, но и в советское, поскольку с работой в Ульяновском р-не часто не задавалось. Егор Михеевич Ульяхин по прозвищу Диплом организовывал поездки к местам сезонных работ в Московскую обл. (Клинский и Ногинский р-ны) и Владимирскую обл. (Гусь-Хрустальный р-он) в основном на торфоразработки. Петр, как и многие деревенские, отправлялся на заработки в Московскую обл.

Из автобиографии капитана Сергея Петровича Ульяхина: «Отец мой, Ульяхин Петр Иосифович,… ходил на побочные заработки».

На месте современного поселка им. Воровского недалеко от города Электроугли в 20-ые и 30-ые гг. активно шла добыча торфа на Масловском и Бисеровском болотах, принадлежащих разработкам им. Воровского. Первое болото разрабатывалось еще с 1888 года, а второе – с 1872 года. Основным поставщиком торфяников в указанный период были Рязанская и Калужская губернии. За каждую из прибывших на торфоразработки групп рабочих отвечал артельный староста: «У конторы встречает нас толпа артельных старост: угловатые, кряжистые, бородатые, - их оторвала от полей Московской, Калужской, Тверской губерний короткая двухмесячная торфяная страда» (Известия, 1922, № 175, с.3). Задолго до начала сезона осуществлялась вербовка потенциальных артелей на местах проживания их членов. В этом процессе принимали участие агенты торфодобывающих организаций, конкурируя между собой за рабочую силу. Вербовку контролировал губернский отдел союза горняков. Итогом было нанимание десятков тысяч человек на стороне. Так в 1926 году в Богородский уезд съехались 16 тысяч рабочих (Московская правда, 1926, № 124, с.4).