ГЛАВА 4. ТРОИЦА-ЧИЖИ

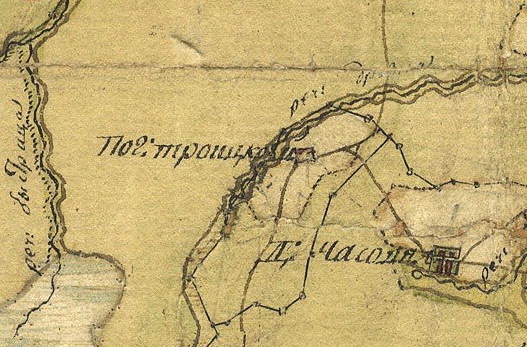

Рассматривая историю Николаевской церкви в контексте истории Загарской волости, невозможно обойти стороной церковь Троицы Живоначальной в Троица-Чижах, которая расположена от Новозагарья в 11 км северо-западнее. На небольшом открытом пространстве посреди заболоченного леса, в верховьях реки Дрезна, при погосте стоит Троицкая церковь. Это второй по значимости храм после Николаевского в селе Загарье, который до Первой мировой войны делил всех крестьян волости на два прихода. Троицкий погост до революции находился у самой западной границы волости Загарье, положение которой не менялась как минимум с конца XVI века. В этой связи приходские деревни были разделены на две волости: Часовня, Бразуново, Аверкиево входили в состав Загарья, Семеново, Малыгино и Власово – в Вохну.

Поселение на месте современного Троицкого погоста в Чижах появилось по археологическим данным, возможно, уже в начале Позднего Средневековья. В ходе археологических изысканий в Троица-Чижах были найдены следы селища XIV-XVII вв. с позднесредневековой красноглиняной, белоглиняной и чернолощеной керамикой в культурном слое (Археологическая карта России. Часть 3, 1996, стр.57). Среди объектов церковной и не только материальной культуры наиболее ранними свидетельствами, дающими более точные временные рамки, являются найденные на территории погоста нательный крест «Никита Бесогон» XV в., неперстный крест XVI-XVII вв., копейка Ивана Грозного (княжеский период) 1533-1547 гг.

Крест нательный "Никита Бесогон", XV век. Фото: Антон Ульяхин

Крест наперстный, XVI-XVII вв. Фото: Антон Ульяхин

Княжеская копейка Ивана IV Грозного. Фото: Антон Ульяхин

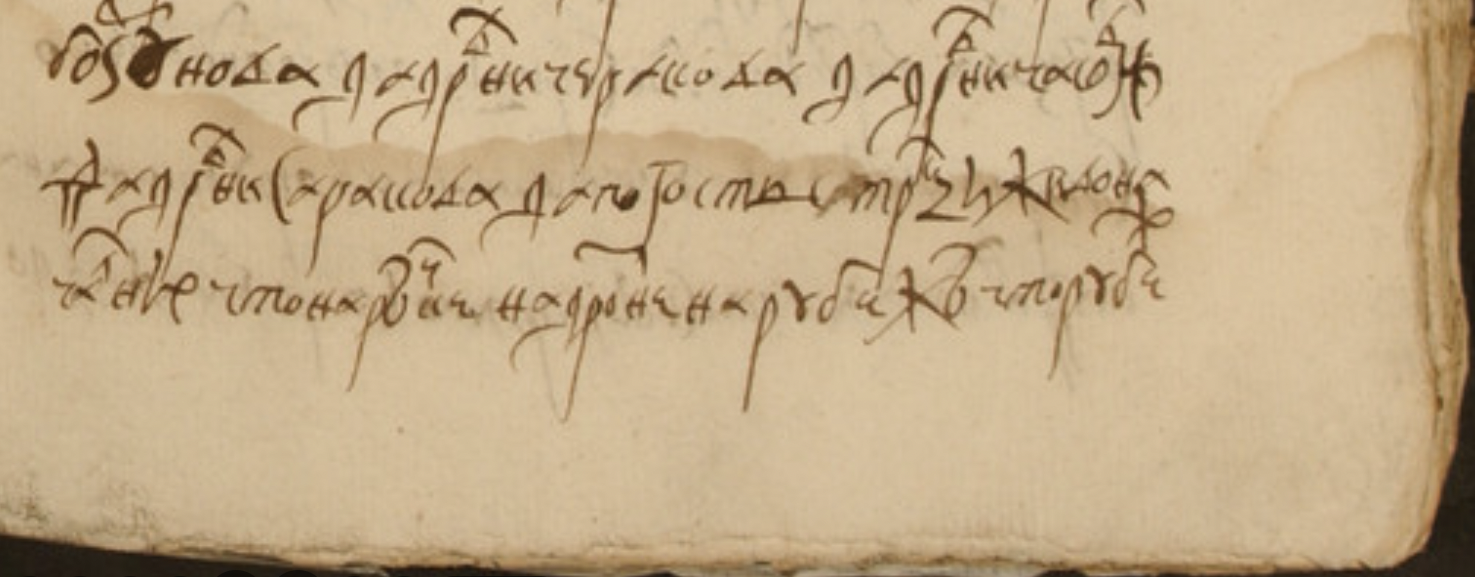

Когда именно возник сам Троицкий погост, старше ли он Никольского погоста в Загарье, было ли до него какое-то поселение – на все эти вопросы ответить трудно. Первое документальное упоминание Троица-Чижей относится к самому концу XVI века. Из писцовой книги 1594 года межевания земли волости Вохна узнаем следующее: «…земля государевой дворцовой замосковской волости Загарья … да погоста Троицы Живоначальной что на речке на Дроздне на рубеже что рубеж меж дороги шагая до пустоши Петроково, да до пустоши Кагановой…». (ОР РГБ, ф.303, кн.599, л.268).

Упоминание Троицкого погоста в писцовой книге Московского уезда 1594 года (ОР РГБ, ф.303, кн.599, л.268). Источник: https://lib-fond.ru/lib-rgb/303-i/f-303i-599/#image-272

Как и для многих, нареченных именами православных святых церквей, Троицкий храм не стал исключением, как обладатель своей собственной легенды о происхождении не только названия, но и самого погоста. Это произошло в Троица-Чижах так давно, что никто не помнит, когда именно, но предание, передаваемое из уст в уста местными жителями, дошло до нас с неизменной сутью. Давным-давно ехали по дороге в районе нынешней деревни Часовня торговцы. Время было позднее, когда путь их пролегал через то самое место, где ныне стоит церковь во имя Троицы Живоначальной. Усталость разморила путников, и они решили заночевать на поляне у реки, а путь свой продолжить поутру. Во сне явился им яркий свет и голос, сказавший: «Место сие свято есть». Проснувшись, путники в страхе подбежали к берегу реки, чтобы умыться и избавиться от наваждения. В тот самый момент они и увидели икону Святой Троицы. Подняв её, обнаружили, что из-под земли на том месте бьёт источник. Взяли торговцы икону с собой и хотели уже трогаться в путь, как лошадь неожиданно взбесилась и понеслась галопом, ускакав от них вместе с повозкой. Делать было нечего - отправились дальше пешком. Донесли икону до места своего прибытия, откуда она, впоследствии, и исчезла, чудесным образом оказавшись на том самом месте, где им довелось её найти. Припомнили тогда торговцы слова, сказанные той ночью, посчитав это божьим знаком. Решено было на поляне у родника, где произошло явление, поставить часовню, а икону поместить внутри неё. В 1937 году после того, как осудили и увезли в тюрьму священника Николая Архангельского, храм опустел. Икону было решено перевезти в село Казанское в храм Иконы Казанской Божьей Матери. Казанское оказалось последним пристанищем иконы. В 1995 году ее бесследно похитили. С тех пор прошло почти два десятка лет, а судьба иконы по-прежнему неизвестна.

Источник на правом берегу Дрезны (слева от колодца), где по легенде произошло явление иконы Троицы. Фото: Антон Ульяхин

Опуская легенду основания Троица-Чижей, хочется обратиться к той исторической объективности, которая поможет трезво взглянуть на одну из возможных причин появления в этих малопривлекательных местах погоста. Здесь стоит отметить два обстоятельства: наличие дороги, а также протекающей вдоль нее реки Дрезна. Заболоченные верховья Дрезны как никак лучше подходили для того, чтобы на ее правом берегу, непосредственно примыкающим к дороге, мог появиться родник. Подобных примеров наберется достаточно, чтобы в этом не сомневаться. Одни из ярких примеров - исток реки Волга в Тверской области и исток реки Ока в Орловской области, где были в свое время окультурены источники. Среди окрестностей Чижей примеры также найдутся. Это, например, родники на проселочных дорогах рядом с деревнями Аверкиево и Дергаево. Во втором случае на дороге между Дергаево и Шебаново, проходящей через довольно сильно заболоченный лес, находится два родника. Один из них даже обозначен на карте Богородского уезда 1853 г. Оба источника питьевой воды использовались местными крестьянами как минимум с первой трети XIX века, судя по нумизматическим находкам на их дне. Самые старые монеты относятся ко времени правления Александра I - 20-ые гг. Важно отметить, что в одном из родников была найдена створка от двустворчатого складня XIX-XX вв. Эта находка говорит о том, что местные жители в роднике видели не просто придорожный источник питьевой воды, а источник с освященной водой. Нечто подобное можно предполагать и в отношении Троица-Чижей. Отсюда и могла произойти легенда об иконе Троицы, обнаруженной в роднике. По факту это действительно могла быть икона, оставленная на месте с целью освящения воды и наглядной демонстрации этого. В день Святой Троицы этот родник могли освятить. Ну а дальше ход событий волне логичен. Рядом решили заложить первую деревянную, соответственно, Троицкую церковь, чье положение было удобно для жителей близлежащих деревень. Встает вполне логичный вопрос, почему церковь не появилась рядом с другими родниками. Дело в том, что Дрезна - крупнейшая местная река, питающая целую сеть мелких речушек, на которых стоит большинство деревень Загарья. Начало этой "главной" реки и было обозначено сначала родником, а позднее и церковью.

Родник на дороге от д.Дергаево к д.Шебаново. Фото: Антон Ульяхин

Об обстоятельствах появления Троицкого погоста может поведать расположенная недалеко от него деревня Часовня. Среди населенных пунктов, упоминаемых в писцовой книге по Загарской волости за 1646 год, только деревня Часовня имеет устоявшийся топоним, судя по всему, не связанный с календарным или некалендарным именем или прозвищем. Большинство населенных пунктов, кроме деревень Борзуново, Пестово, Ларионово и Исаево имели двойные названия. Однако, в писцовой книге 1646 года форма написания деревни – Часовино: «деревня Часовино, а в ней крестьяне…» (). Это единственный случай из известных, когда название с окончанием «–ино», что может подразумевать под собой наименование в честь устроителя по прозвищу Часовня. Таким прозвищем могли наделить человека, живущего, например, рядом с церковью или являющегося ее прислужником. Однако, в самом раннем упоминании деревни в писцовой книге 1594 года мы читаем: «да деревни Часовни…». В 1680 году: «а налеве земля Дворцовой Загарской волости по осину деревни Часовни» (ТСЛ 301/1 618 180 об.). Небольшое исключение составляет план генерального межевания Богородского уезда 1784 года, где написание деревни Чесовня, что, вероятнее всего, просто ошибочно. Топонимика деревни предполагает связь с культовым сооружением, которое могли воздвигнуть на месте, ставшим памятным по той или иной причине. В те времена часовни воздвигали там, где люди становились жертвами лихолетий, где хоронили погибших участников внешних конфликтов, на месте уничтоженных церквей. С учетом того, что Часовня уже упоминается в писцовых книгах в конце XVI века, возведение часовенного столба однозначно не было связано, например, с событиями Смуты, которые тяжелейшим образом отразились на жизни крестьян Загарья. Присутствие придорожной моленной часовни также кажется маловероятным из-за близости Троицкой церкви в Чижах. Однако можно предположить, что на месте современной деревни Часовня ранее существовала церковь, которая могла сгореть, из-за чего ее обновленный вариант на прежнем месте ставить не стали, а решили перенести ближе к истоку реки Дрезна – заболоченному и более обводненному, чем русло реки Пырьевка (Какуй), протекающей вдоль Часовни. Если посмотреть на топографию деревень, относимых с давних времен к троицкому приходу, то можно отметить следующее. В Троица-Чижах сходятся четыре прямых пути, которые соединяют это место с деревнями Часовня, Малыгино и Власово. Если же посмотреть на деревню Часовня, то в ней сходятся четыре пути: Власово, Семеново, Бразуново и Аверкиево. Таким образом, последняя занимает более центровое положение, нежели Троицкий погост. На месте предполагаемого пожарища могли воздвигнуть памятную часовню. В списках населенных мест Богородского уезда за 1862 и 1873 гг. (по переписи 1869 года) информация о часовне в деревне Часовня отсутствуют, притом, что подобные сведения в этих источниках отмечаются. Так, например, в деревне Шебаново Загарской волости значится раскольничья часовня. На одноверстной карте Богородского уезда 1853 года также никакой часовни не обозначено. Наиболее раннее упоминание о часовенской часовне относится лишь к концу XIX века.

Вот что можно узнать из наиболее раннего письменного упоминания о часовне от настоятеля Троицкого храма погоста Чижи Павла Нехотенова от 22 июня 1894 года: «Сим честь имею сообщить Вашему Высокопреосвященству, что часовня существовала в деревне Часовне еще до поступления моего на место и, как говорят крестьяне, что оная существовала много лет. Вид ее: два столба дубовые, соединенные у верха вместе, обитые тесом и покрытые тесом. На столбах этих и по настоящее время находятся иконы. На востоке - Пресвятой Троицы, на западе - образ Воскресения Христова, на севере - Пророка и Предтече Крестителя Иоанна, на юге - Всемилостивейшего Спаса. Устроена эта часовня для служения против ней общественных молебнов в престольные праздники. Вид наружной часовни: вышина с крышей три аршина, ширина в квадрате полтора аршина, без внутреннего входа. Часовня эта в настоящее время действительно пришла в ветхость, так как со всех четырех сторон подперта столбиками. Находится при означенной часовне только показанные выше иконы. Находится она на месте удобном, а именно в 6 саженях с обеих сторон от ближайшего строения» (ЦИАМ, ф.203, оп.466, д.15).

Обнаруживается явное противоречие в том, что в источниках, датированных 1853-1869 гг. никаких данных о часовне нет, а со слов местных жителей на 1894 год постройка в деревне «существовала много лет» и пришла на момент ее описания в ветхость. К тому же священник Нехотенов утверждал, что «часовня существовала в деревне Часовне еще до поступления моего на место», т.е. до 1864 года. Скорее всего, ни карты, ни списки населенных мест о часовне просто не упоминали, тем более это была ничем не выделяющаяся постройка. Конструкция из крепкого и наиболее износостойкого дуба, подпертая в 1894 году для ее устойчивости со всех сторон, вряд ли появилась позже начала XVIII века. Но если же предположить, что часовня появилась до самой деревни или в момент ее образования, то актуально говорить о как минимум трехсотлетнем возрасте, что тоже вполне допустимо.

Деревня Часовня на карте Богородского уезда (одноверстовка, 1853 г.). Часовня в деревне не обозначена

Далее следует разобраться с тем, где изначально могла располагаться часовня. Со слов местных жителей часовня стояла рядом с домом №4 у поворота на дорогу в сторону деревни Алферово. Однако В 50-60 гг. XIX века, когда часовня однозначно должна была уже быть, деревня вдоль главной улицы ограничивалась современными домами №6 и №20. Эта область находится в самом центре Часовни. Если учесть, что по описанию часовня располагалась в 6 саженях (12,8 м) с двух сторон от ближайших строений, вероятно, она стояла непосредственно на проселочной дороге. Расстояние между северной и южной линиями домом в деревне около 25 м, соответственно, от центра (от дороги) получится не менее 12 м. Поскольку аналоги дореволюционных часовен в деревнях Дергаево и Власово находились на момент их постройки в самом центре и, более того, на схождении дорог, то можно предполагать, что часовня в Часовне изначально стояла между современными домами №8В и №23. В середине XIX века это был деревенский центр и место пересечения главной улицы с прогоном – дорогой на деревню Семеново.

Обновленную часовню построил на свои средства часовенский крестьянин Тихон Павлович Хренов (1834-1900): «Желая на этом же самом месте поставить на собственные свои средства часовню деревянную на каменном фундаменте, в квадрате полтора аршина, а вышиною три с половиной аршина, на что имею от общества крестьян деревни Часовни дозволение, которое при сем представляя имею честь покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство разрешить мне построить выше упомянутую часовню» (ЦИАМ, ф.203, оп.466, д.15, л.1а). Дело со строительством затягивалось с момента подачи прошения в июне 1894 года вплоть до весны 1895 года. Возможной причиной этого стал поиск Хреновым денежных средств, о чем сообщает протоиерей Воскресенской Павлово-Посадской церкви Павел Доброклонский: «Вскоре после подачи прошения означенный крестьянин по моему вызову являлся ко мне и обещался в непродолжительное время доставить план и фасад часовенного столба, но и до сих пор не доставил. Просил я Новинское волостное правление прислать его, Хренова, ко мне для переговоров по его делу. При вызове в правление он дал от себя подписку быть у меня 12 февраля сего года, но и доселе не вижу его. Имеются достоверные сведения, что он, Хренов, не имеет собственных достаточных средств на построение столба, и надеется на получение разрешения на постройку столба обратиться к доброхотным дателям с просьбою…» (ЦИАМ, ф.203, оп.466, д.15, л.7). Хренов на тот момент жил в Москве и был уже человек далеко не молодой, что могло повлиять на нескоротечность процесса. В 1895 году престольный праздник День Святой Троицы праздновали 2 июня. Возможно, именно в этот день освятили обновленный часовенный столб. Современная часовня Троицы Живоначальной, представляющая собой глухой двухъярусный столб, была выстроена в 2003 году не на своем историческом месте напротив дома №19.

Часовня Троицы Живоначальной в деревне Часовня. Фото: Антон Ульяхин

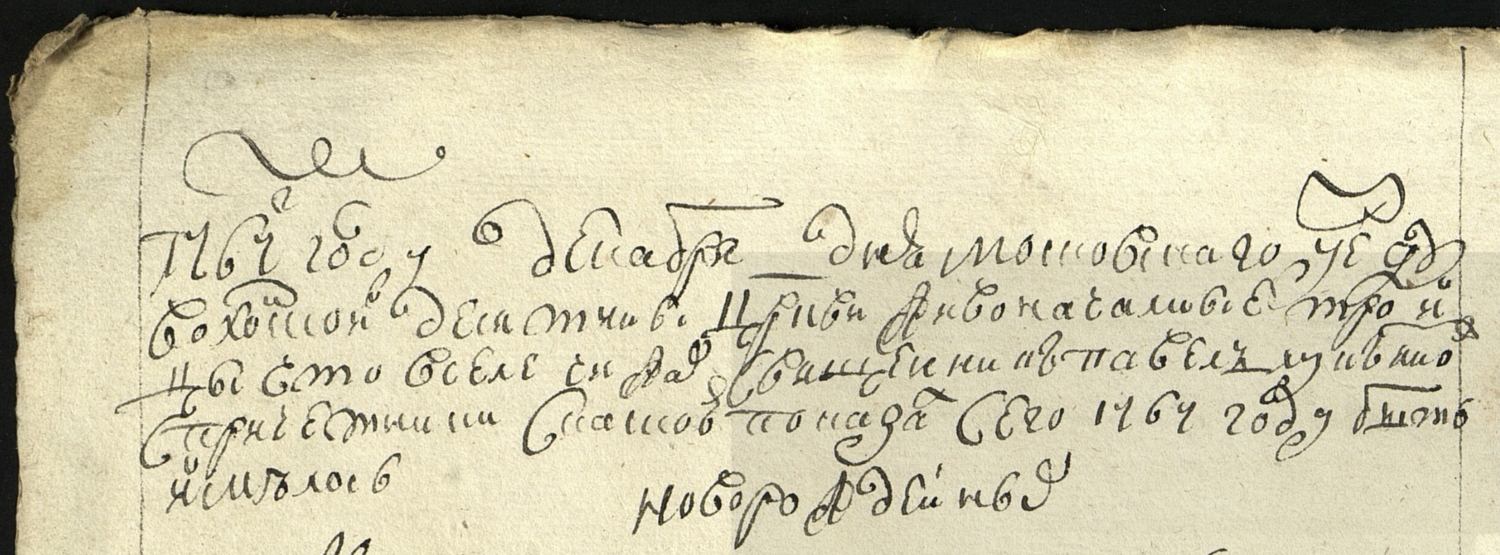

Странную приставку «Чижи» Троицкий погост получил по историческим документам не позже 1756 года: упоминание в деле «по прометории Московской Корчемной Конторы, которая требует о присылке в ту контору к следствию Московского уезда церкви Живоначальной Троицы, что в селе Чижах дьячка Кузьмы Лукьянова» (ЦИАМ, ф.203, оп.753, д.991).

Одно из наиболее ранних упоминаний топонима "Чижи" в ведомости о родившихся, вступивших в брак и умерших церкви Богородицы села Окатова Московской губернии 1767 года (ЦИАМ, ф.592, оп.1, д.1353, л.22об.)

До того рассматриваемое место в документах именовалось наиболее полным названием, как «Церковь Живоначальной Троицы, что в Загарской волости», «Церковь Троицы Живоначальной, что у речки Дрозны» («…что на речке на Дроздне»). Вероятное происхождение топонима «Чижи» связано со словом «чиж» в единственном числе, обозначающего растение рогоз, и, в настоящее время, произрастающее в заболоченных верховьях Дрезны, на правом высоком берегу которой стоит Троицкая церковь. Также растительный топоним с давнего времени употреблялся в отношении церкви Николая Чудотворца в селе Васютино «на Никольском, что во Мху, погосте» под Павловским Посадом.

Заболоченный участок русла реки Дрезна у Троицкого погоста. Фото: Антон Ульяхин

Вплоть до 1834 года в документах троицкий погост в основном именуется следующим образом: «церковь Живоначальной Троицы, что в селе Чижах». Со следующего года наиболее частым наименованием становится «церковь Живоначальной Троицы, что в Чижах». Стоит при этом отметить, что первый вариант изредка использовался вплоть до начала XXвека, а второй вариант – с 90-ых гг. XVIII века. Встает вопрос, почему погост до конца первой трети XIXвека уверенно именовали селом. Судя по материальным находкам на прилегающей непосредственно к погосту территории, следы локальных поселений обнаруживаются восточнее и чаще – юго-западнее. Рассматриваемые поселения представляли собой единичные дворы. По крайней мере, с середины XIX века дворы церковного причта, численно не превышающие три дома, были сосредоточены в непосредственной близости от церкви. Дом священника стоял напротив церкви (южнее) по другую сторону от дороги, к которому примыкал выкопанный не позже 1841 года пруд. Дома же остального причта (дьячка/пономаря и псаломщика), находились несколько западнее церкви на месте расположенной сегодня деревянной церкви в линию с запада на восток. Однако в 200-300 м к юго-западу от церкви на месте сегодняшнего леса, судя по всему, был двор или несколько дворов, о чем свидетельствуют находки монет, церковных и бытовых предметов периода первой трети XVIII-второй половины XIX вв. Датировки ограничиваются датами на монетах: полушка 1721 года и трехкопеечные монеты 1840 года (в основном – вторая половина XVIII в.). Кроме того, в 600 м юго-западнее церкви были обнаружены бытовые предметы с преобладанием элементов от конской упряжи, навесной сничный замок, а также монеты более раннего периода второй трети XVII-начала XVIII вв. Датировки здесь ограничиваются датами на монетах: шведский 1/6 эре 1667 года и петровская полушка. По всей видимости, здесь находилось одно из селищ: Темниково или Петряково.

Реверс медной монеты 1/6 эре (Швеция, 1667 г.). Фото: Евгений Грунин

Корпус навесного сничного замка (железо, XVII в.). Фото: Антон Ульяхин

И наконец в 400 м к северо-востоку от церкви обнаружились следы еще одного локального поселения первой половины XIX века. Возможно, на этом месте находилась сторожка. Исходя из выше сказанного, можно говорить о том, что на период, когда Троица-Чижи именовались селом, рядом с ним были дворы во многом непонятной принадлежности. На первый взгляд кажется маловероятным, что следы поселений юго-западнее погоста были связаны с причтом. Их удаленность от церкви заставляет в этом сомневаться. На территории ближайшего к церкви юго-западного поселения были обнаружены нательные кресты XVIII в., а также два перстня-печати из медного сплава, один из которых имеет герб владельцев загарской волости Румянцевых. Такие находки могут указывать именно на двор одного из членов причта.

Нательный крест (медный сплав, литье, XVIII в.). Фото: Антон Ульяхин

В подтверждение этой версии выступают исповедные ведомости Троицкой церкви. Так в документе 1763 года помимо основных дворов церковного причта, в Чижах значится один двор, в которой проживали вдова Дарья Алексеева (Агапова) (1702-?) с дочерьми Татьяной (1745-?) и Акилиной (1750-?), а также вдова Акилина Кириллова (1700-?) (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.313, лл.171-171 об.). Дарья Алексеева была женой умершего пономаря Петра Агапова (1677-до 1763). Акилина Кириллова была женой Михея Агапова (1697-до 1763), который был родным братом Петра Агапова. В ведомости 1757 года он прописан, как «недействительный церковник» (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.250, л.686). В итоге четвертый двор существовал в период не позже 1741 года и до 1771 года. Однако, нельзя исключать, что он мог находиться и в пределах погоста. О присутствии крестьянских дворов рядом с погостом, из-за чего Чижи могли именоваться селом, достоверных сведений не обнаружено.

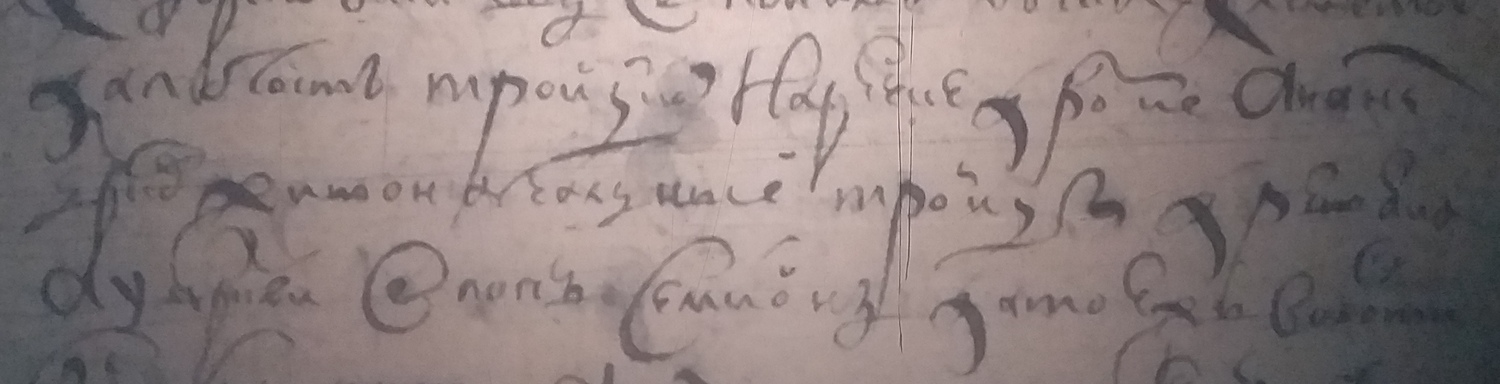

До недавнего времени было принято считать, что наиболее раннее письменное упоминание о Троицком погосте относится к 1628 году. Однако это оказалось неверным. Самое первое документальное свидетельство о существовании Троицкой церкви удалось обнаружить в документах конца XVI века. Из писцовой книги 1594 года: «А осина стоит Загарские волости на церковной земле Троицкого погосту что на речке на Дроздне». (1680 г., ТСЛ 301/1 618 180 об.).

Расходная книга Казенного приказа, датируемая 1628 годом, дает понять, что «церковь святой Троицы деревянная, построенная изстари, на погосте у реки Дрозны, в начале XVII столетия находилась Московского уезда, в дворцовой Загарской волости; по окладу 1628 года дани 10 алт. 5 ден., заезда 3 алт., кормовая гривна».

Из писцовых книг 1631-1633 гг. узнаем о Троицком погосте следующее: «пашни паханые церковной земли 2 чети да перелогом четь, да перелогом и лесом поросло 2 чети в поле, а в дву потомуж, сена 70 копен, лесу поверстнаго елнику болотнаго по Микишин луг; да к церкви ж дано селище Темниково, да селище Петряково и те селища лесом большим поросли, а по мере в селище Петрякове лесу пашенного полдесятины, сена по оселку 10 копен, в селище Темникове по мере пашенного лесу четь десятины в поле, а в дву потомуж». (Патр. прик. кн. дозорн. 141, л.360-361). Смежные друг с другом селища Темниково и Петряково, когда-то входили в Троицкий приход. Ныне этих населенных мест не существует. Их исчезновение относится к первой половине XVIII века. Позднее, в самом начале XX века, продаваемый церковью участок леса рядом с погостом так и называли «Темниково-Петряково» по названиям некогда расположенных в его пределах селениях.

Писцовая книга 1646 г. сообщает: «Волость Загарье, а в ней <…> погост Троицкий на речке Дрозне, а на нем церковь Живоначальной Троицы деревянная, а у церкви поп Семен» (Переписн. кн.9809, л.74).

Упоминание Троицкого погоста в писцовой книге Московского уезда 1646 года (РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809)

В 1680 году в церковный причт входили священник Антип Никитин и дьячок Федор Евдокимов.

Генеральное межевание 1769 года, указывает, что церковная земля Троицкого погоста Раменского стана занимала 221 десятину 2166 кв саженей, из которых под церковь и кладбище приходилось 880 кв саженей, под речку 905 кв саженей, земли пашенной, сенокосной, усадебной 86 десятин, строевого и дровяного лесу 135 десятин.

Между 1763 и 1771 гг. исчезает приходская деревня Сологаево (Салагаево) Вохонской волости. Она располагалась на правом берегу небольшой реки Спогавка (Быстрица) между деревнями Малыгино и Власово. По данным исповедных ведомостей населения постепенно убывало с 10 дворов в 1741 году до 8 дворов в 1757 году и 6 дворов в 1763 году. Две семьи оказались в итоге переведены в деревню Власово. Остальные, по всей видимости, оказались в деревнях Вохонской волости.

Троицкий погост на плане генерального межевания (двухверстка по данным 1769-1771 гг.)

Троицкий погост на плане генерального межевания (одноверстка, 1784 г.)

В 1789 на Троицком погосте в Чижах закладывают каменный храм Троицы Живоначальной. Это событие произошло при священнике Дмитрии Алексееве (1763-?), дьячке Петре Александрове (1757-?) и пономаре Петре Авраамове (1758-?). Избранный двумя годами ранее на должность священника двадцатишестилений Дмитрий Алексеев, в силу возраста и явной предприимчивости, решает заменить ветхую Троицкую церковь на каменную. Он родился в 1763 году в семье сына дьячка Георгиевской церкви на Глинках в селе Игнатьево (ныне Раменский р-он), Алексея Дмитриева (1744-?) и его жены Агафьи Харитоновой (1744-?). Его назвали в честь деда, дьячка Дмитрия Семенова (1721-?). Пятилетний Дмитрий был свидетелем того, как летом 1768 года сгорел Георгиевский храм, а его деда обвинили в том, что он с пономарем небрежно следили за тушением. Как знать, может быть, детские воспоминания заставили будущего священника Троицкого погоста не медлить с заменой деревянной церкви на более надежную каменную. Вероятнее всего, жившие в деревнях Часовня, Бразуново и Аверкиево (входили в троицкий приход из волости Загарье) крестьяне принимали в строительстве непосредственное участие и были среди тех, кто вносил необходимые для этого средства. Как известно, Троицкий храм был построен «иждивением прихожан».

Несохранившийся южный фасад Троицкой церкви в Троица-Чижах с наиболее старыми постройками четверика и колокольни (1789-ок.1795 гг.). Фото: Антон Ульяхин

Четверик Троицкой церкви в Троица-Чижах (1789-ок.1795 гг.). Фото: Антон Ульяхин

Можно предположить, что наибольшую сумму на постройку вносили те крестьяне, которые занимались ремесленным делом в Москве и были при деньгах. На 80-ые гг. приходится первый пик активности посещения загарскими крестьянами Москвы, где они сезонно или даже постоянно живут и работают. В основном же в городе пребывали крестьяне из деревень Загарья, которые относились не к троицкому, а никольскому приходу: Дергаево, Алферово, Левкино. Строительный материал, в частности кирпич, могли поставлять из Гжели. В то время кирпичные заведения там уже действовали, а поскольку священник Алексеев был родом из этих мест, то мог организовать поставку кирпича к Троицкому погосту. Датой постройки Троицкого храма во многих источниках принято считать 1789 год, однако, по данным 5 ревизии 1795 года церковь еще деревянная. Также стоит отметить, что в 1794 году Румянцеву было дано прошение о перенесении деревянной церкви из села Соколово на берегу р.Пехорка (ныне территория микрорайона Кучино г.Железнодорожный) в Троица-Чижи. В этой просьбе граф отказал. При существующей каменной церкви вряд ли бы подобное предложение могло возникнуть. Наиболее вероятно, храм в стиле провинциального классицизма окончательно достроили и освятили не раньше 1795 года, разобрав ветхую деревянную церковь, располагавшуюся на месте существующей в настоящее время памятной часовни. Нет никаких сведений о том, жертвовал ли какую-либо сумму на строительство сам граф Петр Александрович Румянцев. Поскольку строительные работы небольшой церкви были растянуты как минимум на семь лет, скорее всего, этого не было. Не позже 1793 года заложили каменную колокольню взамен обветшавшей деревянной (ЦИАМ, ф.203, оп.761, д.569).

Колокольня Троицкой церкви в Троица-Чижах (1793-ок.1795). Фото: Антон Ульяхин

Фундамент колокольни Троицкой церкви на диком камне (1793-ок.1795), вскрытый строительными работами в 2008 г. Фото: Антон Ульяхин

Изначально она состояла из трех примерно равных по высоте ярусов. Первый ярус имел южный и западный порталы. Второй ярус, отделенный от первого простым карнизом, нес южную и западную полукруглые арки. Этот ярус, в отличие от первого, усложнялся пилястрами и простым выступающим фризом с карнизом в верхней части. И наконец, третий ярус звона, имел четыре широкие арки и карниз без фриза в основании четырехскатного купола. Главка купола сидела на короткой шейке, венчаемая высокий шпилем. Фасад никакого декоративного орнамента не нес. Автор этого архитектурного проекта не известен. Однако стоит обратить внимание на уже упомянутую деталь фасада – полукруглые арки второго яруса. Такой архитектурный элемент довольно обычен для церквей конца XVIII века Сергиево-Посадского района. Кроме того, обращает на себя внимание колокольня церкви Космы и Дамиана на улице Маросейка в Москве. Ее построили в стиле классицизм в 1791-1793 гг. по проекту известного архитектора Матвея Казакова, который, по одной из версий, спроектировал находящийся по соседству особняк, принадлежавший Петру Румянцеву-Задунайскому и его сыну, Сергею Петровичу. Второй ярус трехъярусной колокольни казаковской церкви несет узнаваемые полукруглые арки. Возможно, что архитектурный план для колокольни Троицкой церкви был позаимствован у церкви Космы и Дамиана, которую не могли не видеть крестьяне, приходившие на Маросейку с оброком для Румянцевых. Последним принадлежали деревни Часовня, Аверкиево и Бразуново прихода Троицкого погоста.

Церковь Космы и Дамиана на Маросейке (1791-1793 гг.). Фото: Антон Ульяхин

Церковь Николы в Кленниках на Маросейке (1657 г.). Фото: Антон Ульяхин

В архитектурном плане основная часть храма была довольно просто устроена. Южный фасад четверика нес боковые пилястры. Его первый ярус имел центральный портал, по бокам которого было по одному окну. Второй ярус включал три окна. Четверик венчал карниз, переходящий в кровлю и небольшой глухой барабан с куполом, главой и крестом. С востока к четверику примыкала одна апсида с тремя окнами, а с запада небольшая трапезная без пределов с двумя окнами на южном фасаде. Архитектурный образец для проекта самого храма мог быть позаимствован одним из членов церковного причта. Известно, что дьячек Петр Александров в 1776 году еще служил в Троицкой церкви села Чашниково рядом с современным аэропортом Шереметьево. Однако этот старинный храм конца XVI-конца XVII вв. едва ли похож на Троицкий в Чижах. Нет ничего общего у него и с церквями Гжели. С Троицким храмом находят архитектурное сходство подмосковные церкви Успения Пресвятой Богородицы в Александрово 1779 года, Успения Пресвятой Богородицы в Борзецово 1781 года, Николая Чудотворца в Васютино 1787 года и Рождества Пресвятой Богородицы в Говейново 1790 года. Интересно, что васютинскую церковь Вохонской волости, которая также имеет растительный топоним, заложили всего на два года раньше Троицкой в Чижах. Их очевидное архитектурное сходство может указывать на то, что в Чижах церковь проектировали те же мастера. Прототипом же Николаевской церкви Васютина могла стать церковь Вознесения Господня в Сергиевом Посаде 1779 года постройки. Более того, волость Вохна до 1764 года принадлежала Троице-Сергиевому монастырю, с которым были непосредственные контакты, поэтому архитектурный стиль для местных церквей мог быть позаимствован у лавры. Также стоит обратить внимание на московский в стиле классицизм храм святителя Николая в Кленниках на улице Маросейка 1657 года. Его основной объем архитектурно очень напоминает Троицкий храм в Чижах. К тому же, он расположен поблизости от особняка Румянцевых. Никольский, как и в случае с колокольней Козмодемьянский храм, мог стать прототипом для архитектурного проекта чижевского храма, построенного при графе Сергее Румянцеве.

Церковь Вознесения Господня в бывшей Иконной слободе, Сергиев Посад (1779 г.). Источник: https://sobory.ru/photo/408482

При графе Сергее Румянцеве в 1795 году проходила пятая ревизия, при которой было зафиксировано, что у священно- и церковнослужителей церкви Святой Троицы земли под усадьбой - 1 дес. 1045 саж., под пашней 56 дес. 828 саж., под сенокосом - 26 дес. 290 саж., под лесом - 135 дес. 558 саж. И неудобных мест 2 дес. 1845 саж. Всего - 221 дес. 2166 саж. земли. «Земля песчаная и к урожаю хлеба: ржи, овса и гречи способная. Покосы средственные, лес дровяной: березовый и осиновый».

В 1805 году пономарем стал Марк Петров (1772-?), переведенный из церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Уполозы (ныне Саурово) Богородского уезда: «Отбыл Богородской округи к Троицкой, что в селе Чижах церкви в пономари в 1805 году. Отбыл с отцом своим» (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1503, л.568об.).

В 1806 году священником Троицкой церкви стал Борис Сергеевич Померанцев (1783-1822). Он был сыном священника Сергея Тарасовича Померанцева (1757-?), служившего в церкви Всемилостивейшего Спаса в селе Деденево Дмитровского уезда. Борис изначально жил в этом села, пока не «выбыл Богородской округи в село Троицы что в Чижах во священника» (ЦИАМ, ф.51, оп.8, д.13, л.642).

В 1811 году пономаря Марка Петрова отсылают на военную службу и на его место встает Михаил Васильев (1797-1823) (ЦИАМ, ф.707, оп.2, д.1, л.266об.) не раньше 1813 года. В 1812 году пономарское место никем не занималось по данным метрической книги.

В 1822 году Померанцев умирает. У него остается супруга Мария Дмитриевна с детьми, которую по ее собственному прошению переводят просвирницей в церковь Николая Чудотворца на Лосином заводе (ныне город Лосино-Петровский): «Уведомилась, что при новопостроенной церкви Николая Чудотворца, что на Государевом Лосинном Заводе просвирническое место находится незанятым, на которое поступить я желаю, ежели последует на то Ваше Архипастырское Благоволение. Почему Ваше Преосвященство милостивого отца и Архипастыря всепокорнейше прошу, благоволите воззреть отеческим оком на мое и детей моих сиротство и определить меня в выше означенной Николаевской, что на Лосинном Заводе, церкви на праздное просвирническое место для пропитания малолетних моих детей. 1822 го года августа 31 дня» (ЦИАМ, ф.203, оп.207, д.399, л.1).

На вакантное священническое место приходит священник Петр Иванович Синковский (1773-?) из церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Сабурово Дмитровского уезда: «переведен 1822 года из священников же Дмитровской округи села Сабурова» (ЦИАМ, ф.707, оп.2, д.1, л.267об.).

В 1823 году умирает пономарь Михаил Васильев. Его жену просвирню Наталью Афанасьеву (1798-?) переводят в церковь Святого Великомученика Георгия в селе Игнатьево на Глинках (ЦИАМ, ф.203, оп.746, д.953, л.124). В том же году пономарем церкви стал Афанасий Алексеев (1773-?), переведенный из Покровской церкви села Покров (уезд не ясен): «в 1823 году определен был к оной церкви от Покровской, что в селе Покров» (ЦИАМ, ф.707, оп.2, д.1, л.268об.).

С 1831 году место дьячка занимает только что закончивший обучение в Перервинской духовной семинарии Василий Наумович Успенский (1812-?): «определен из учеников Перервинского училища в штат отделения в 1831 году» (ЦИАМ, ф.707, оп.2, д.1, л.267об.).

В 1833 году пономарем становится Михаил Григорьевич Пономарев (1812-?) – бывший дьячек церкви Преображения Господня села Спасское (Коркодиново) Коломенского уезда: «переведен 1833 года из дьячков Коломенского уезда села Спасского Каркадиново тож» (ЦИАМ, ф.707, оп.2, д.1, л.267об.). Вместе с Пономаревым в Чижах живет его тесть, бывший пономарь Афанасий Алексеев: «Пономаря Михайлы Григорьева тесть по отрешении от места оставленный, на пропитании родственников оной церкви пономарь Афонасий Алексеев» (ЦИАМ, ф.707, оп.2, д.1, л.268об.).

В 1835 году на отца Петра заводят церковное дело по многочисленным жалобам со стороны прихожан за «непорядочные поступки» (ЦИАМ, ф.203, оп.220, д.12). Из прошения, поданного крестьянами троицкого прихода узнаем следующее: «…и мы, прихожане лишаемся не только службы да и молитвания младенцев, и крещения, покаяния умерших и прочего, так же браки совершает не по порядку церковному, после венчания обручает перстнями, делает часто в священнослужении непорядочный в церкви крик и бунт, в духов день сделал четыре раза коленопреклонение, найти не можем никакого сторожа так же и просвирни по его характеру избрать, им же похищено из церковного лесу 1,50 дерев с позволением и ни без позволения и рубить струбы. Того ради Ваше Преосвященство милостивейшего отца и Архипастыря припадаем к стопам Вашим и всепокорнейше просим священника Иоанна от таких непорядочных происшествий отвести, дабы чтобы нам овцам православной церкви христовой не отторгнуться оные по его неисправлением треб в сем нашем прошении учинить милостивейшую и архипастырскую резолюцию» (ЦИАМ, ф.203, оп.220, д.12, л.11об.).

Два сруба, сделанных из бревен, по всей видимости, предназначались для обновления двора: «…два сруба, из коих первый мерою в длину и ширину десяти аршин с четвертью, без пола и потолка, покрыт дранью и тесом, второй сруб мерою в длину десяти аршин с четвертью, в ширину восемь аршин, без потолка и пола, без верха, для которых при нем имеется приготовленный материал. Оба сруба сделаны из бревен мерою в отрубе от 3 до 5 вершков» (ЦИАМ, ф.203, оп.220, д.12, л.29).

По результатам рассмотренного дела Синковского отправляют в качестве заштатного священника в Москву в церковь Николая Чудотворца в Гнездниках, где он будет находится вплоть до 1850 года (ЦИАМ, ф.203, оп.746, д.902, л.175об.).

В 1850 году причт продает принадлежащие церкви лесные материалы московскому купеческому сыну 2-й гильдии, Василию Васильевичу Ламакину (1820-?) (ЦИАМ, ф.203, оп.631, д.19). Позднее церковный лес будет продаваться еще не раз, включая дрова и даже сучья. Денег от пожертвований небольшого прихода не хватало вплоть до революционных времен, поэтому от имени священников было подано множество соответствующих обращений в Московскую духовную консисторию.

Погост Троица-Чижи на карте Богородского уезда (одноверстовка, 1853 г.)

В 1859 году (в «Списке населенных мест…») о Троицком погосте можно было узнать, что он «при речке Безымянной по правую сторону Малобронницкого тракта», и что на погосте 3 двора, в которых проживают 7 душ мужского пола и 4 - женского.

В 1864 году рекрут Егор Игнатьев пожертвовал церкви свои денежные сбережения (ЦИАМ, ф.203, оп.648, д.223).

В 1868 году причт Троицкой церкви продает на сруб участок леса на церковной земле города Тарусы 2-й гильдии купеческому сыну, потомственному почетному гражданину, Максиму Васильевичу Марину (1836-?) (ЦИАМ, ф.203, оп.652, д.133).

В 1873 году по старой Троицкой дороге через погост Чижи везли в город Павловский Посад святыню бронницкой земли – икону Божьей Матери «Иерусалимской». Память об этом до сих пор хранят местные жители окрестных деревень Часовни, Власово, Малыгино и Аверкиево, которые приходили в Чижи, чтобы увидеть и поклониться чудотворной иконе. Икону было решено привезти из-за массовых заболеваний холерой в Павловском Посаде.

В 1874 году причт продает часть принадлежащего Троицкой церкви леса (ЦИАМ, ф.203, оп.658, д.150).

В 1885 году обновляют роспись храма. О том, как она выглядела, можно только догадываться.

Фрагмент росписи Троицкого храма в Троица-Чижах (1885 г.). Фото: Антон Ульяхин

Фрагмент росписи Троицкого храма в Троица-Чижах (1885 г.). Фото: Антон Ульяхин

В 1887 году старостой Троицкого храма становится Степан Емельянович Подкопаев (?-?). На этой должности он пробудет до 1905 года. Крестьяне Подкопаемы ведут свой род из деревни Малыгино. Один из них, Сергей Дмитриевич Подкопаев (?-?), в 1898-1911 гг. значился среди временных купцов Павловского Посада.

К концу XIX века приходское население окрестных деревень достигает такой численности, что возникает острая необходимость расширить однопрестольную Троицкую церковь, пристроив к ней придел. К 1887 году с разрешения Московской духовной консистории причт продает часть своих лесных угодий (ЦИАМ, ф.203, оп.457, д.4). За вырученные 3500 руб. от продажи леса к северному фасаду церкви решают пристроить придел во имя Преподобного Сергия Радонежского.

Из прошения старосты Степана Емельяновича Подкопаева и прихожан Троицкой церкви на имя можайского епископа Викария от октября 1887 года: «С давнего времени мы имели искреннее желание распространить нашу однопрестольную церковь пристройкой к ней придела во имя Преподобного Сергия, средства на это устройство нами уже изысканы: камень для бутования, потребное количество кирпича и 2000 руб. серебром денег. Вся оная постройка будет стоить около 3500 руб. по смете архитектора, не достающую оную сумму 1500 по мере производства работы мы готовы тотчас собрать. И все это устройство мы намечены сделать ни мало ненасаясь церковной суммы. План на это устройство у нас уже составлен архитектором. Ввиду вышеизложенного мы, церковный староста и прихожане, обратились к местному священнику нашей церкви Павлу Нехотенову с просьбой подписать прошение наше о дозволении нам на наши средства устроить означенный придел, но оне не согласился подписать наше прошение и не объявил нам ничего о причине своего отказа подписать оное» (ЦИАМ, ф.203, оп.457, д.4, л.1).

Изначально прошение, поданное крестьянами на подписание настоятелю священнику Павлу Нехотенову, было отклонено. По всей видимости, священнику Нехотенову не хотелось тратить на покрытие недостающей суммы денег из церковных средств. Окончательно разрешить вопрос с передачей приходских денег на оплату строительных работ удалось церковному старосте Степану Емельяновичу Подкопаеву и его брату Федору из д.Малыгино.

В итоге разрешение было получено: «…согласно прошению разрешить им пристроить к их храму придел во имя Преподобного Сергия по одобренному плану, под надзором техника и наблюдении благочинного, причем внушить причту и церковному старосте, чтобы они подписали, обязали техника, имеющего руководить работами, донести о начале и окончании постройки строительному отделению и в случае затруднений при производстве работ обратиться в оное же отделение» (ЦИАМ, ф.203, оп.457, д.4, л.).

Сергиевский предел Троицкого храма в Троица-Чижах (1888-1889 гг.). Фото: Антон Ульяхин

Решетчатые окна Сергиевского предела Троицкого храма в Троица-Чижах (1888-1889 гг.). Фото: Антон Ульяхин

Архитектором, создавшим проект Сергиевского придела, был выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества Павел Георгиевич Егоров (1861-?). Павел Егоров родился 20 октября 1861 года. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1883 году он получает звание классового художника-архитектора. В период с 1884 по 1886 годы служил сверхшт. техником в СО МГП. В 1901 года Егоров состоял архитектором Московской уездной управы. Все постройки, им спроектированные, относятся к церковным, и территориально расположились вокруг Москвы. В Московской губернии Егоров спроектировал деревянную церковь в селе Абрамово Рузского уезда в 1886 году. До этого момента в селе уже стоял деревянный храм 1784 года постройки. За 100 лет церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня обветшала, и было решено её поновить. Церковь по егоровскому плану перестроили. В середине XX века снесли. До наших дней этот памятник, увы, не дошёл. В 1887 году по проектам Егорова были возведены колокольня и приделы церкви Николо-Нерского погоста в Бронницком уезде и Сергиевский придел Троицкой церкви в Чижах Богородского уезда. Последним известным памятником архитектуры конца XIX века, построенным по чертежам Павла Егорова, была колокольня церкви Иоакима и Анны в городе Можайске. Было это в 1892 году. Сама церковь восходит корнями к концу XIV века. Первоначальная каменная постройка была разобрана, а на её месте построили новый храм (1867-1871). Последней выстроили колокольню.

Во время строительных работ северные фасады трапезной и четверика были значительно переделаны. По окончании всех работ и освящении придела в окрестных деревнях был введен второй престольный праздник.

В 1894 году «Богородского уезда к Троицкой, в Чижах, церкви на священническое место перемещен Троицкой, села Глухова, церкви священник Михаил Востоков» (Московские церковные ведомости, 1894, №31, с.87). Судя по метрическим записям за 1894 год, Востоков так и не заступил на службу в сентябре месяце, а вместо этого по непонятной причине был направлен в другую церковь настоятелем – Троицкая церковь в селе Троицком-Ратманове (Московские церковные ведомости, 1894, №32, с.90).

В самом конце XIX века в церкви Троицы Живоначальной погоста Чижи Богородского уезда Московской губернии служил священник Иван Уваров, на примере которого можно увидеть, насколько могли быть вопиющими действия со стороны местного духовенства, что отражено в материалах архивных дел Московской Духовной Консистории ЦИАМа. Выпускник Московской духовной семинарии Иван Уваров был определен настоятелем Троицкой церкви в сентябре 1894 г., где прослужил ровно один год. Стоит отметить, что в Чижи его перевели за уже совершенный ранее проступок. Он уклонялся от важных подписей и за это был снят с настоятельского места церкви с.Милятино Можайского уезда. И вот, будучи настоятелем чижевской церкви, история повторяется, но в более острой форме. Все началось с прошения сторожа церкви Марка Маркова, текст которого приводится полностью: «26 января сего 1895 года в 10 часов вечера прибежала в сторожку, при Троицкой церкви в Чижах Богородского уезда, дочь священника о. Иоанна Уварова Александра и сказала: «Спасите! Папаша душит мамашу». Вследствие чего бывшие в сторожке рабочие побежали к дому о.Иоанна, и в окно увидели, что о.Иоанн ходит по комнате с ножом в руках и кричит на свою жену: «Я твоей крови напьюсь». Рабочие возвратились обратно в сторожку и легли спать. За тем, в 11 часов ночи, пришел и сам священник о.Иоанн Уваров и стал спрашивать: «Кто смотрел у меня в окно?». Но видя, что священник отец Иоанн Уваров довольно выпивши, никто не отозвался, после чего он, о.Иоанн, начал меня, Маркова, гнать из сторожки. И когда я сказал, что ночью идти мне некуда, то он, о.Иоанн, схватил меня за грудь и начал ругать и толкать, и изорвал на мне рубаху. О вышесказанном поступке священника о.Иоанна Уварова честь имею донести Вашему Высокопреосвященству. 1895 года февраля 7 дня. Марко Марков». С этого поданного местным крестьянином документа начинается разбирательство по делу о непристойном поведении священника Ивана Уварова. Первым делом в Троица-Чижи направляется местный благочинный Павел Доброклонский. 26 февраля он допрашивает священника, его жену и дочь, после чего Уваров пишет ответное всепокорнейшее донесение. «Отобрав от нас показание, он потом допрашивал по указанию сторожа свидетелей, или подговоренных и запоенных, и допрашивал под присягой, не спросив от меня, согласен ли я допрашивать таковых свидетелей до показаний и до присяги. На такой спрос свидетелей о.Благочинного нахожу противозаконным и направленным с целью только бы очернить меня, а не открыть истину». Из донесения становится вполне понятно, что Уваров, боясь за свое положение, находит повод для подтверждения со своей стороны причастности священника Покровской общины Павловского Посада Нехотенова к его насильному выдворению из Чижей, что и стало поводом для «ложных» доносов. «Священник Нехотенов, переходя из прихода Чижей в Покровскую общину Павловского Посада, имел намерение на место священническое в Чижах устроить свою дочь и не оставлял он сего намерения, когда и я поступил в Чижи. Чтобы достигнуть своей цели, священник Нехотенов несколько раз приезжал в приход Чижи и возмущал против меня прихожан. Этого мало. В праздник Рождества Христова даже по приходу Чижевскому ходил с крестом славить Христа и с тем также вооружать против меня прихожан. Наконец, священник Нехотенов, как дошел до меня слух, несколько раз вызывал к себе церковного сторожа нашего и подговаривал, чтобы он подал на меня прошение. Даже сам составлял ему прошение и дал ему 10 рублей, чтобы он написал оное прошение от своего имени и подал Вашему Высокопреосвященству». В июне месяце по указу Московской Духовной Консистории назначается произвести следствие по делу священника Уварова отец Алексей - священник Николо-Загарской церкви. Отец Алексей рассылает повестки, чтобы крестьяне прихода Троицкой церкви явились 8 июня на дознание под присягу в Чижи. После разговора с Уваровым ему пришлось отправить явившихся назад по той причине, что отец Иоанн всех выгнал со словами: «Идите вон все из церкви!», - приказав псаломщику закрыть дверь. Этим дело не ограничилось, потому что сами крестьяне составили довольно обстоятельный текст доноса с примерами обхождения Уварова с прихожанами. Вот эти примеры.

"1) В деревне Аверьковой попросили его с причастием. Он, священник отец Иоанн Уваров, поехал получить деньги. Оставил сумочку в том доме, где он приобщал и отправился в питейное заведение. И выпив за эти деньги стакан вина у стойки, попросила хозяйка этого дома, имея престарелого и больного свекра, его приобщить. Он сказал: «Потрудись сходить в тот дом, где я приобщал и принеси мне сумочку». Я сходила и принесла ему, священнику отцу Иоанну Уварову. Он приобщил моего свекра. За труды его я ему заплатила деньги, и он тотчас же подошел к стойке, выпил другой стакан и тут же закурил папиросу. Свекор мой, как человек старый, по принятии причастия, закашлялся. Священник отец Иоанн Уваров дает ему папиросу и говорит: «Покури. От этого легче будет». Свекор мой на это не согласился и сумочку отдал подвозчику. Тот и взял.

2) Крестил в церкви младенца деревни Аверьковой в пьяном виде, что и имя при крещении не нарек, а нарек тогда, когда ему отец диакон сказал.

3) При каждых похоронах не отпевает до тех пор, когда ему вручат деньги. Платили, как следует, а он вынуждает так, что не хватает сил. Даже такие были случаи: деревни Власовой Егор Александров хоронил родителя своего, и стал давать за похороны 2 руб.50 коп. А священник Иоанн Уваров взял эти деньги и бросил на пол в церкви, стал кричать, ругаться и стыдить, что у нас народ бедный, и по-нашему, по-прежнему, кажется, надо бы быть достаточно, а по его – мало. И бросивши, говорит: «Давай 3 руб.50 коп». Что даже дошло дело: Егор Александров, как в горе, а он, отец Иоанн Уваров, вынуждает, не мог ответить ничего, а вышел из церкви и позвал своего односеленца Лазаря Егорова, и тот стал просить священника отца Иоанна Уварова. И не знаем, как они впоследствии сделали.

4) Венчал свадьбу крестьянского деревни Аверьковой сына Алексея Михайлова. При венчании находились посторонние люди, а именно: крестьянин деревни Власовой Прокопий Матвеев Разсков. Но сказать не могут: венчал или нет. Раз до пяти провел около аналоя, а молитв не читал, что подтверждает причт. Он, священник Иоанн Уваров, заставлял читать молитвы отца диакона, а отец диакон не стал, и молитв не читал.

5) В деревне Семеновой покойника Фоку Тарасова принесли в церковь. Покойник стоит посреди церкви, а священник был в алтаре и приказал взойти в алтарь сыну умершего Алексею Фокееву, и стал требовать за похороны деньги 4 руб. 50 коп. У Алексея стольких денег не было, а было 3 руб. 50 коп. А отец Иоанн Уваров требует, как выше сказано, и Алексей стал просить и говорить, что у него только денег 3 руб. 50 коп., а священник говорит: «Где хочешь, возьми, а мне отдай 4 руб. 50 коп.» Стал священник на Алексея кричать в алтаре и говорит: «Выходи! Не раздражай мое сердце!» Сгрустился и вышел Алексей из алтаря. Увидя все это происходящее, крестьянин деревни Малыгиной Дмитрий Емельянов, стоявший в церкви, подозвал Алексея и спрашивает: «Столько у тебя не хватает денег?» Алексей ответил: «1 рубля», - в котором и помог Дмитрий Емельянов и дал 1 рубль. Алексей пошел в алтарь, отдал священнику 4 руб. 50 коп. и стал отпевать.

6) В Рождество Христово ходил по приходу в пьяном виде. Даже в деревне Аверьковой много раз падал и ронял крест на землю, что и могут подтвердить причт и крестьяне. Не обошел всей деревни, увидя молодых людей, гуляющих и поющих песни, он один, без причта, подошел к ним и стал тоже петь песни.

7) В страстную Субботу при богослужении, при выносе плащаницы, причал и настаивал: «Несите по Солнцу!» Но прихожане его не послушались, а если, как водилось раньше. И он псаломщику за это выговор давал и бранил и наказал, чтобы завтрашний, т.е. 13-ый Светлый день идти, как он говорил: по Солнцу.

8) Какой бы просьбы не было, и он, священник Иоанн Уваров, не исправляет ни одной просьбы без брани и в каждом селении служит общественные молебны, а к Евангелию прикладывает по нашей низости и бедности. На родительских памятниках - на которой деревянный крест, а на которой камни простые - лишь только мы клали для своей памяти. А богатых каменьев нам не хватает сил класть. Но отец Иоанн Уваров, что то вздумает, начал деревянные кресты ломать, а камни с могил пихать, что нам кажется это грустно и не приятно. И в настоящее время валяются поломанные кресты за сторожкой. И даже у некоторых были загорожены свои родители оградой. Тоже ломал и повыкидывал столбы. Этого мы доказать не можем, что трезвый или пьяный отец Иоанн Уваров был. Но в трезвом виде таких подобных штук не наделаешь.

9) Что в Пасху ходил по всему приходу. Как у нас избирается сельский староста, ходит, берет книгу и счеты, идет к каждому домохозяину. Также и отец Иоанн Уваров ходил со счетами и с книгой, заходил в каждый дом и требовал, что ему вздумается.

10) Состоя законоучителем в школе, приходил несколько раз туда в пьяном виде и ругался непечатными словами и курил табак пред глазами детей, о чем подано прошение инспектору народных училищ.

11) Желание из присутствующих при богослужении не исполняется. Каждый праздник служит в разное время. Одно воскресенье начинает литургию в 7 часов утра и, думаю, в следующее воскресенье будет в тоже время. Начал литургию в 6 часов утра, и мы, прихожане, пройдя 5 верст, не застаем уже ничего и со скорбью уходим назад.

В престольный праздник, Троицын день, по обыкновению литургия начиналась в половине десятого часа при прежнем священнике. Священник же Иоанн Уваров начал литургию в шесть часов утра, и мы, прихожане, застали обедню в конце.

Мы лишились счастья помолиться Богу в престольный праздник, а церковь – доходу.

И во время литургии, приехавши с больными детьми из дальних мест, которых желали приобщить, священник Иоанн Уваров не стал приобщать никого.

Во время венчания, когда прочитает Евангелие, не дает прикладываться. И по окончанию венчания не дает прикладываться ни к кресту, ни к Евангелию.

Во время треб, когда придут к нему с требами, он идет в церковь исправлять требы, курит папиросу до самой церкви и бросает наземь.

Справивши молебны в деревне, принесут икон к церкви. Он звонить не дозволяет и велит иконы ставить около церкви на землю. На это прихожане не соглашались, а несли иконы в сторожку, а в церковь отец Иоанн Уваров не пустил".

Довольно основательные обвинения со стороны прихожан Троицкой церкви не остались без внимания. Участь Ивана Уварова была определена. 11 сентября 1895 г. его снимают с настоятельского места и отправляют в село Андреевское Дмитровского уезда. Какова дальнейшая судьба нерадивого священника – не известно.

В 1899 году причт Троицкой церкви был наказан за самовольную порубку церковного леса (ЦИАМ, ф.203, оп.683, д.219). На протяжении всего XIX века причт явно испытывал денежную нужду. Поскольку троицкий приход всегда был малочисленным, трудно было рассчитывать на большие пожертвования. Поскольку церковь находилась не на тракте, а на малой проезжей и совсем не торговой дороге, в местах глухих и отдаленных от крупных населенных пунктов, она не обращала на себя внимание со стороны потенциальных богатых жертвователей среди купцов и дворян. Именно это обстоятельство толкало на продажи принадлежавших погосту лесных ресурсов, что совершалось неоднократно и не всегда законно во время наиболее острой нужды.

С началом XX века Троицкая церковь продолжает активно продавать свои лесные угодья из-за тяжелого материального положения. В 1905 году причт продает 40,2 десятин дровяного леса. На часть вырученных от продаж денег в 1907 году на территории погоста выстраивают три новых деревянных дома взамен обветшавшим от времени старым постройкам.

Карниз печной прямой (поливная керамика, нач. XX в.). Фото: Антон Ульяхин

Накладка от печной вытяжки (медный сплав, нач. XX в.). Фото: Антон Ульяхин

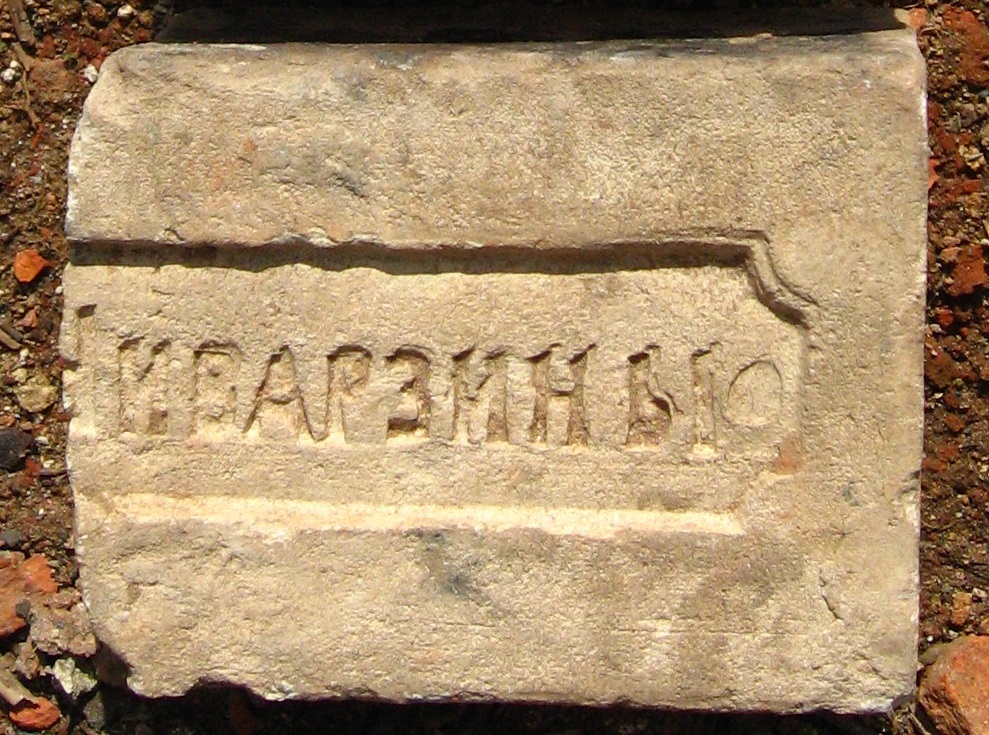

Не раньше 1901 года был произведен небольшой ремонт в пределах стыка четверика и трапезной (южный фасад) с закладной обветшавшего угла новым кирпичем. На ложке двух кирпичей из кладки сохранились клейма кирпичных заведений "БЧ" и "ВК", а также фамильное клеймо на постели выпавшего кирпича "Чиварзины". Последний вариант с легкостью позволяет уставить, из какого заведения он происходит. В 1890 году в д. Ефимово Теренинской волости находилось гончарное и кирпичное заведение с пятью рабочими, принадлежавшее крестьянину Ивану Евсеевичу Чиварзину (?-?) (Шрамченко, 1890, с.79). Ефимово располагается в 26 км к востоку от Троицкого погоста. Поскольку на клейме фамилия во множественном числе, речь идет о кирпичном производстве сыновей Ивана Чиварзина, Ивана (?-?) и Якима (1853-?) Ивановичей. Братьям Чиварзиным заведение досталось после смерти Ивана Евсеевича между 1890 и 1908 гг. Клеймо "БЧ" можно также отнести к производству братьев Чиварзиных. Иных совпадений с именами владельцев кирпичных заведений в Богородском уезде просто нет. Клеймо же "ВК" может быть отнесено к заведению Василия Семеновича Кондакова (1849-1919) в д.Горбачиха той же Теренинской волости недалеко от Ефимово. Его отец, Семен Васильевич Кондаков (1826-1901), являлся прежним владельцем производства с 3 рабочими (Шрамченко, 1890, с.79). Поскольку Василий Семенович стал полноправным владельцем заведения не раньше 1901 года, кирпич, обнаруженный в ремонтной кладке Троицкой церкви, можно датировать самым началом XX века. Его приобрели небольшой партией в одном из ближайших к Чижам заведений. На этом примере можно рассматривать возможность восстановления событий и их датировок с учетом несохранившихся документальных свидетельств.

Следы ремонта южного фасада Троицкого храма на стыке четверика и трапезной (не раньше 1901 г.), Фото: Антон Ульяхин

Клеймо кирпичного заведения братьев Ивана (?-?) и Якима (1853-?) Ивановичей Чиварзиных в д,Ефимово (нач. XX в.), Фото: Антон Ульяхин

Клеймо кирпичного заведения братьев Ивана и Якима Ивановичей Чиварзиных в д,Ефимово (нач. XX в.), Фото: Антон Ульяхин

Клеймо кирпичного заведения Василия Семеновича Кондакова в д,Горбачиха (не раньше 1901 г.), Фото: Антон Ульяхин

В 1910 году на торги выставлено 47,5 десятин леса (ЦИАМ, ф.203, оп.695, д.104). В 1906 году причт даже вынужден продать 18 сажен дров, чтобы выручить деньги на оплату сторожу (ЦИАМ, ф.203, оп.690, д.390).

В 1905 году на должность церковного старосты был избран малыгинский крестьянин, Ефим Дмитриевич Подкопаев (?-?) (Московские церковные ведомости, №23, 1905, с.1).

В период острой денежной нужды в 1906 году храму была пожертвована сумма в размере 1000 рублей по духовному завещанию директора Лялинской фабрики мецената Петра Дмитриевича Долгова, который оставил после своей смерти в банке Павловского Посада капитал в размере 300000 рублей на устройство благотворительных учреждений, а также в помощь церквям и монастырям.

1 января 1912 года, в день Нового года, при Троицкой церкви на погосте Чижи было открыто Братство трезвости. Инициатором сего доброго начинания явился местный священник о. Николай Фелицын.

В 1916 году церковный причт продает на сруб лес из церковной лесной дачи при деревнях Власово, Кузяево, Малыгино и Часовня (ЦИАМ, ф.203, оп.701, д.267).

По данным одной из последних клировых ведомостей, датированной 1919 годом, в составе церковного причта Троица-Чижей числятся: священник Николай Сергеевич Фелицын (с 1903 года), диакон Александр Иванович Третьяков (с 1910 года), псаломщик Виктор Дмитриевич Воздвиженский (с 1916 года) и церковный староста крестьянин Василий Лукьянович Лукашев (с 1911 года).

По материалам Всесоюзной переписи 1926 года в поселении Троице-Чижи Малыгинского сельского совета значится 3 хозяйства (не крестьянских, а «прочих») с населением в 14 человек (9 муж. пола, 5 – жен.).

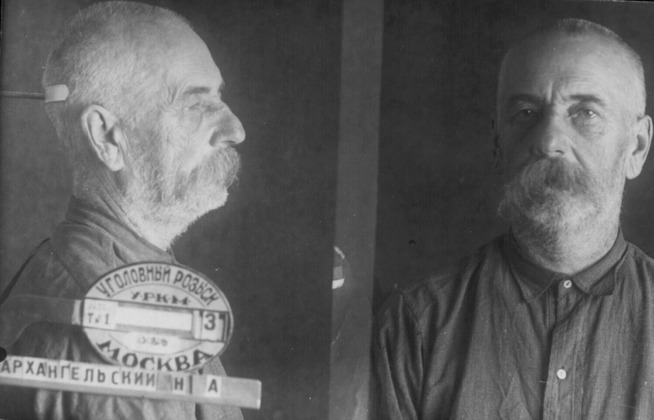

В 1934 году в Троицкий храм погоста Чижи был назначен священник Николай Александрович Архангельский. Отец Николай родился 7 ноября 1878 года в городе Верея Московской губернии в семье священника Александра Николаевича Архангельского. В 1893 году он оканчивает Перервинское духовное училище, а в 1899 году – Московскую Духовную семинарию. В 1915 году Николай Александрович рукоположен во священника. В 1931 году его возводят в сан протоирея. Отец Николай был настоятелем Троицкой церкви всего 3 года. 6 октября 1937 года его арестовывают по подозрению в антисоветской агитации и заключают в тюрьму г.Ногинск.

В 2009 году Троица-Чижах в отвале земли из вырытого пруда была найдена пистолетная гильза. Результатом идентификации гильзы стало то, что она принадлежала советскому унитарному пистолетному патрону типа “П” калибра 7,62×25 мм (7,62 × 25 mm TT.30 Tokarev), созданному на основе популярного мощного патрона 7.63мм Маузер. Дно найденной гильзы не имело клеймения. Значит, по имеющейся классификации, патрон был произведён на заводе Токарева не позже 1942 года. Раз так, то такие патроны входили в количестве 8 штук в магазин пистолета ТТ тульского оружейного завода, который был принят на вооружение в 1933 году. В 1934 году по результатам опытной эксплуатации в войсках, на вооружение РККА принимается несколько улучшенный вариант ранее созданного пистолета под обозначением «7.62мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года». Рамки датирования определены - 1934-1942.

Гильза от пистолетному патрону типа “П” калибра 7,62×25 мм (7,62 × 25 mm TT.30 Tokarev). Фото: Антон Ульяхин

Арест Архангельского был произведён группой красноармейцев во главе с комиссаром, приехавшей из города Ногинска. Аресты в то время довольно часто сопровождались применением оружия. В Троица-Чижах это не было исключением. По месту обнаружения гильзы можно сказать, что лежала она рядом с тем местом, где в то время стоял дом священника. Отсюда предположение, что именно во время ареста отца Николая был произведён выстрел. Пистолет ТТ раньше имели при себе комиссары. Зачем же ему понадобилось вдруг стрелять? Есть несколько предположений на этот счёт. Одна версия говорит о том, что группа подверглась сопротивлению местных жителей, узнавших, что батюшку арестовывают. По другой, комиссар мог застрелить собаку, охранявшую дом (если она, конечно, была). Одним словом, события октября 1937 года разворачивались, быть может, весьма драматично. Чтобы лучше об этом узнать, необходимы другие находки, а также поиск свидетельств очевидцев. Только тогда мы сможет с максимальной долей вероятности узнать, что случилось 70 лет назад, убрав ещё одно белое пятно из истории Троицкого погоста.

Местные жители помнят, как увозили Николая Александровича на грузовике в его последний путь. 3 ноября тройкой при УНКВД по Московской области ему выносится приговор по статье 58-10 УК РСФСР в «ведении антисоветской агитации» с высшей мерой наказания. 5 ноября (день памяти) отца Николая расстреляли на полигоне Бутово под Москвой и похоронили в общей могиле. 16 января 1989 года он был реабилитирован Прокуратурой Московской области по 1937 году репрессий. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в августе 2000 для общецерковного почитания.

Николай Архангельский (фото: октябрь 1937 г.). Источник: https://bessmertnybarak.ru/Arkhangelskiy_Nikolay_Aleksandrovich/

Арест и расстрел настоятеля отца Николая обернулся закрытием церкви. Вся церковная утварь, какую удалось спасти, разошлась по окрестным церквям и деревням. Иконы и книги зачастую забирали сами прихожане. Иконостас был вывезен в Глинскую пустынь, откуда впоследствии перевезен в Даниловский монастырь Москвы, где и находится по сей день. Паникадило отошло Казанской церкви села Иванисово, а подаренный когда-то крестьянами д.Часовня подсвечник сегодня можно увидеть в Казанской церкви села Казанское. Судьба колоколов до сих пор остается до конца не разгаданной. Известно только об одном колоколе, который после закрытия церкви перевезли в деревню Малыгино, откуда он уже попал в Покровско-Васильевском монастырь г.Павловский Посад. Когда-то окружающая храм кованая ограда отвозилась на переплавку на арматурный завод деревни Крупино.

До начала Великой Отечественной Войны старостой храма был Андрей Васильевич Огурцов из деревни Власово.

В послевоенное время Троицкую церковь (алтарь, четверик, предел) частично разбирают, используя кирпич для хозяйственных нужд. Практически нетронутой осталась лишь одна колокольня с сохранившейся кровлей, но уже без колоколов.

Троицкий храм в Троица-Чижах (фото 70-ых гг.). Из архива Антона Ульяхина

Активное восстановление погоста началось в 2007 году. В настоящее время на месте старого храма построен новый, архитектурно не имеющий ничего общего с исторической постройкой, которая была снесена (алтарь, четверик, трапезная, предел) в 2009 году. Только колокольня частично была восстановлена, однако, и в ней можно найти существенные отклонения от прежнего облика из-за изменения фасада первого яруса и купола.