ГЛАВА 2. МЕДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Отдельного внимания заслуживает металлический промысел в Загарье на фоне прочего кустарного производства. Загарские медники сильно выделялись на фоне прочих мест в империи, о чем, в частности, свидетельствует «Вестник финансов, промышленности и торговли» за 1885 год: «районы металлического промысла (Загарье и др.)» (№37, 1885, стр.781). Чтобы разобраться в том, какое место занимало изготовление медных изделий у крестьян загарской волости и как кустарное производство влияло на их жизнь, стоит обратиться ко времени, когда возникли первые к этому предпосылки. Скорее всего, все началось в 70-ые годы XVIII века, когда владельцем Загарье была Екатерина Александровна Леонтьева. Ее покойный супруг создал такие условия для крестьян, что те едва сводили концы с концами. Однако при сестре маршала Петра Александровича Румянцева все поменялось. Именно при Леонтьевой сформировались наиболее активные связи загарских ремесленников с Москвой. Стоит, однако, обратить внимание, что крестьяне Загарье значатся среди московских жителей уже в конце 40-ых гг. XVIII века, при Чичерине. В 1775 году они не только возили оброк в город, где жила Екатерина Александровна. Вероятно, были и те, кто работал мастеровыми с мастерских по обработке металла – известны загарцы, живущие в московских ямских слободах в то время. Полученный опыт мог быть применен ими на своей малой родине, что стало поводом для организации первых медных мастерских в Загарье, возможно, уже в конце XVIII века. По сведениям архивных материалов, датированных началом 80-ых гг., в московских ремесленных слободах (Тверская, Рогожская) оказывались раньше прочих крестьяне из двух загарских деревень – Дергаево и Левкино.

Во все века в Дергаево наиболее заметным был род Дрыгиных, а дворы и семьи очень многолюдными. В конце XVIII века его представители уже носили прозвище, ставшее впоследствии фамилией. Один из старших сыновей крестьянина, Кузьмы Васильева (1699-между 1742 и 1757), по сведениям исповедной ведомости за 1779 г. был прописан, как «Андрей Космин сын Дрыга» (1719-1796). Его братья переняли это прозвище, ставшее впоследствии фамилий «Дрыгин». Судя по всему, именно Дрыгины первыми стали заниматься медничеством в Дергаево, вероятно, еще во времена помещицы Екатерины Леонтьевой, поскольку торгово-ремесленные связи с Москвой у них были уже в конце XVIII века. Так в доме московского купца Дмитрия Захарова жил крестьянин деревни Левкино, Иван Прокопьев, венчавшийся в церкви Великомученика Георгия на Лубянке 1 сентября (21 августа) 1785 года на дочери крестьянина Ивана Кузьмича Дрыгина (1729- между 1757 и 1763), Прасковье (ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 46, лл.86-86об.). Во 2-й пол. XIX веке, занимаясь медным промыслом, Дрыгины входили в число одних из самых преуспевающих и богатых дергаевских крестьян, которые поднялись, безусловно, на медном промысле. В 1876 году из 15 медных мастерских Дрыгиным принадлежало три (больше, чем кому бы то ни было): Ивану Емельяновичу (1809-1884), Тимофею Ивановичу (1820-1900) и Денису Тимофеевичу (1840-после 1918). Это было, как правило, семейное дело, поскольку в мастерских работали преимущественно родственники их владельцев. Среди них были не только Дрыгины, но и Зыковы, Шипаревы, Седышевы, Звянины и Колышкины. В мастерской деда Евдокии Денисовны, Тимофея Ивановича Дрыгина, числилось 7 рабочих (3 наемных), которые изготавливали литые латунные вещи на сумму 3500 рублей в год. Двоюродный дед, Иван Емельянович, имел заведение с 9 рабочими (3 наемных), где изготавливали разные литые изделия за сумму 7000 рублей в год. Старший сын Тимофея Ивановича, Денис Дрыгин, в один год с отцом владел мастерской с 9 рабочими (7 наемных), где изготавливали различные литые изделия на сумму 7000 рублей в год. Это был наибольший доход среди дергаевских кустарей. Для сравнения чернорабочий имел годовой доход в среднем в 25 раз меньше. Вполне возможно, что освоение промысла в разных деревнях волости происходило независимо друг от друга.

История медной и текстильной промышленности Загарья невозможна без рассмотрения истории купеческих родов, которые вышли из местного крестьянства. По общепринятой версии медный промысел возник в период Отечественной войны в деревне Крупино. Именно представителям одного крупинского крестьянского рода суждено было стать наиболее заметными местными промышленниками. Речь идет о купцах Русаковых. Считается, что основателем династии производственником является крестьянин Кондратий Семенович Русаков (1785-1839). Однако изучение родословной Русаковых ставит эту точку зрения под некоторое сомнение. Кондратий Русаков происходит от крупинского крестьянина Леонтия Жигалина (?-?) который жил на рубеже XVI и XVII вв. Его отец, Семен Аввакумович (1754-1830), по всей видимости, носил прозвище Русак, от которого пошла фамилия Русаков. Во всяком случае, его дети уже известны, как Русаковы. Помимо Кондратия у Семена Аввакумовича было еще три сына: Каллистрат (1777-после 1834), Семен (1790-1828) и Дмитрий (1801-после 1872). Самый старший из них, Каллистрат, известен тем, что уже в начале XIX века жил в Москве в Тверской ямской слободе. Более ранние упоминания о пребывании Русаковых в Москве не известны. Тверская слобода была второй после Рогожской, куда ездили загарские крестьяне по ремесленным делам. В 1811 году в доме ямщика Никиты Васильевича Хренова, где квартировал Каллистрат, у него родилась дочь Прасковья (ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.178, л.102 об.). Однако, ни сам Каллистрат, ни его дети и другие потомки не стали ни мещанами ни купцами. Купцов Русаковых дали Кондратий, Семен, а также Дмитрий. Стоит обратить пристальное внимание на младшего из братьев, Дмитрий Семеновича Русакова. В 1818 году он уже жил в Тверской слободе. В этом году у него родился в доме московского купца Зиновия Герасимова сын Василий (ЦИАМ, ф.2124, оп.1, д.1691, л.118 об.). Более того, его дети вплоть до 1827 года появлялись на свет в Москве. Получается, что Дмитрий жил в слободе практически на постоянной основе, не меняя квартиры. Важное событие произошло для него в 1830 году. Дмитрий Русаков стал одним из немногих загарцев, кто был отпущен графом Сергеем Петровичем Румянцевым на волю. Будучи вольноотпущенным, он выбивается в московские мещане, а к 1837 году становится купцом 3-й гильдии. На этом момент он уже живет в собственном доме, который располагался в Устинском переулке поблизости от церкви святого Никиты мученика за Яузой (Книга адресов жителей Москвы на 1866 год, ч.2, с.163). Сейчас на этом месте находится высотка на Котельнической набережной.

Церковь Никиты за Яузой, которую посещала семья купца Д.С. Русакова. Фото: Антон Ульяхин

Вид на Устинский переулок (дома внизу снимка). Фото 1863-64 гг. Источник: https://pastvu.com/p/1132476

Упоминание купца Д.С. Русакова в "Книге адресов жителей Москвы на 1866 год"

В 1864 году Дмитрий Русаков уже купец 2-й гильдии. Кажется вполне логичным, что при таком родственнике-москвиче, дети Кондратия и Семена Семеновичей, так и оставшихся на всю жизнь крестьянами, смогли ступить на путь купеческого сословия, но это произойдет только к середине XIX века.

Условия для развития медного промысла в Загарье были вполне благоприятные не только при Леонтьевой, но и при Петре Александровиче и Сергее Петровиче Румянцевых. Отечественная война 1812 года только лишь усилила ранние начинания крестьян в промысле, ускорив производство, которое к концу XIX века вывело волость в первые ряды. Не призванные в ополчение и оставшиеся на местах жители Загарья вели своими возможностями войну против французов, обеспечивая русскую армию элементами обмундирования и военного снаряжения. В военный год в д.Крупино молодой и предприимчивый крестьянин Кондратий Семенович Русаков обеспечивает русскую армию. Будучи рабочим в одном из московским медных заведений, Русаков основывает в волости небольшое производство, направленное на изготовление солдатских пуговиц и эфесов.

Из книги А.А. Исаева «Промыслы Московской губернии»: «Наполеоновские войны вызвали столь сильный запрос на солдатские пуговицы и эфесы, что московские медные заведения были засыпаны заказами и не успевали удовлетворять им. Русакову пришла в голову мысль устроить свою мастерскую; время ему казалось весьма благоприятным для начала нового дела. Рассчитавшись с хозяином, получив небольшой заказ на пуговицы, он устроил в Крупине маленькую кузницу и начал работать».

Принято считать, что крупинское заведение Русакова было первым в волости, распространившись в последствие по соседним деревням. При этом, со слов местных крестьян «в Загарье были медники и до 1812 г., предание, однако, не говорит, что это был за промысел, каковы были его отличительные особенности». Однако здесь стоит уточнить, что ранее промысел носил отходной, а не местный характер. Главным направлением для отходников были уже упомянутые Тверская и Рогожская ямские слободы Москвы.

Впоследствии металлический промысел, который имел место в Загарье и до войны 12-го года, пришел абсолютно во все волостные деревни, а ассортимент выпускаемой медниками продукции стал очень разнообразным: от бытовых литых изделий до церковной утвари.

Дата основания первого заведения Кондратия Семеновича в Крупино, которое изготавливало уже гражданскую продукцию, разнится по разным источникам: 1823, 1826, 1833 гг. Скорее всего, его появление произошло в 20-ых гг.

В 1858 году двое представителей рода Русаковых, Семен Кондратьевич (1812-после 1863) и Федор Семенович (1811-1884), дети Кондратия и Семена Семеновичей, выбились в купцы 2-й гильдии в ближайшем городе Павловский Посад. Семен Кондратьевич был «причислен из вольноотпущенных по указу Московской казенной палаты от 5 февраля 1858 года под №6767» (ЦИАМ, ф.51, оп.8, д.879, л.30 об.), а Федор Семенович «…от 4 февраля 1858 года под №6755» (ЦИАМ, ф.51, оп.8, д.879, л.56 об.).

Вероятно, их рост происходил не без влияния дяди Дмитрий Семеновича, который на тот момент уже был московским купцом 3-й гильдии. Их финансовый успех стал возможен благодаря не металлическому, а имевшему огромную популярность в Богородском уезде текстильному производству. Русаковы всячески старались не отставать от перспективного уездного производства, давшего такую знаменитую фамилию, как Морозовы. По сведениям «Статистического временника Российской империи» за 1872 год в Крупино купец 2-й гильдии Федор Семенович Русаков основал в 1867 году первую шелкокрутильную фабрику, производившую до 150 пудов продукции в год. В это время при крупинской фабрике были выстроены одно- и двухэтажные кирпичные корпуса: одно для руководства и три – для рабочих, которые почти что полностью сохранились. Федор Семенович дал еще два поколения павлово-посадских купцов и больше, чем кто бы то ни было, в роду Русаковых. Купцами стали его четверо сыновей и восемь внуков. Через дочь Федора Семеновича, Прасковью Федоровну (1828-?), Русаковы породнились со вторым главным купеческим родом волости Загарья – Лютиковыми. В 1847 году Прасковья вышла замуж за крестьянина деревни Андреево, Ефима Аксеновича Лютикова (1828-1873), который стал не позже 1858 года купцом 3-й гильдии.

Главный корпус шелкокрутильной фабрики Русакова в д.Крупино. Фото: Антон Ульяхин

Здание управления крупинской фабрики. Фото: Антон Ульяхин

Рабочая казарма по соседству со зданием фабриканского управения. Фото: Антон Ульяхин

Рабочая казарма ближе к западной окраине д.Крупино. Фото: Антон Ульяхин

В 1871 году на фабрике работало 72 человека, в 1879 году – 91, 1881 – 103 (Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. III, вып. XI. Санитарное исследование фабричных заведений Богородского уезда, 1885, с.49).

1874 году Федор Семенович занимался торговлей шелков в Москве в доме князя Оболенского (Адрес-календарь Москвы, изданный по оффициальным сведениям к 1 января 1874 г., с.157).

В 1879 году в Крупино значатся уже две фабрики: Шелко-крутильная и ткацкая.

В 1884 году Федор Русаков занимается торговлей в Большом Суровском ряду (Адресная и справочная книга на 1884 год, с.327). После его смерти здесь торговали уже его дети вплоть до 1886 года.

По данным о фабричных заведениях Московской губернии 1885 года шелкокрутильная фабрика Русаковых функционировала с помощью локомобиля мощностью 8 лошадиных сил и одного парового котла. Фабрика состояла из 20 зданий, из которых 7 было производственных и 2 для жилья рабочих. На ней работало 150 человек рабочих и служащих, на содержание которых тратилось 15000 руб. При фабрике была баня для рабочего персонала (Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. III, вып. XI. Санитарное исследование фабричных заведений Богородского уезда, 1885, с.48-49).

После смерти Федора Семеновича в 1884 году крупинская фабрика достается его детям. По данным «Указателя фабрик и заводов Европейской России...» 1887 года Тимофей (1827-1888) и Макар (1835-?) и Федоровичи Русаковы учредили свои шелкокрутильные фабрики, которые производили на двоих 250 пудов продукции.

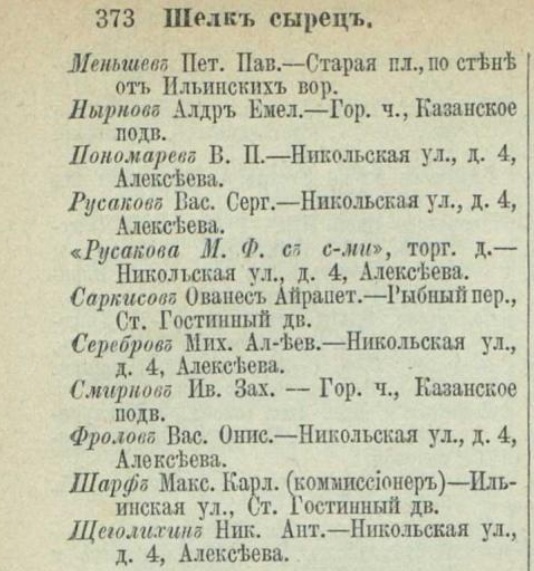

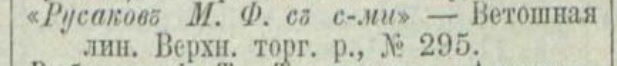

Между 1891 и 1894 гг. купец 2-й гильдии Макар Федорович Русаков основал «Торговый дом М.Ф. Русаков с сыновьями».

Вся Москва : Адресная и справочная книга на 1894 год : Ч.2, стр.373

Шелковый товар, Вся Москва : Адресная и справочная книга на 1894 год : Ч.2, стр.371

Квартира и контора находись по соседству с Торговыми рядами на Никольской улице в доме №4, который принадлежал купцу С.И. Алексееву (ныне его адрес Никольская, 4/5). Здание было построено в 1873-74 гг. для торговых помещений и меблированных комнат (Романюк, 2018). Представителем Торгового дома Русаковых в Москве был купец Василий Сергеевич Русаков. Продажа шелка-сырца происходила в Верхних торговых рядах на Ветошной улице в помещении №295. Сегодня мы знаем это место, как ГУМ.

В 1899 году владельцем крупинской фабрики с 94 рабочими был Тимофей Тимофеевич Русаков. При нем на территории производства была основана лечебница. В том же году в Крупино было четыре частных владения Русаковых: Василия Сергеевича ½ десятин и стоимостью по оценке для земельного сбора 15 руб., Василия Федоровича ½ десятин и стоимостью 10 руб., Макара Федоровича ¾ десятин и стоимостью 20 руб. Сама же фабрика занимала 30 десятин и оценивалась в 806 руб. (Памятная книжка Московской губернии на 1899 год, с.56).

В 1903 году умирает последний купец из рода Русаковых, Василий Сергеевич. С 1902-1903 гг. все дети-купцы Тимофея Федоровича Русакова уже упоминаются, как обыкновенные крупинские крестьяне.

ГУМ со стороны Ветошного переулка. Фото: Антон Ульяхин

Со смертью Макара Федоровича в 1903 году Торговый дом достается его жене, Евгении Леонтьевне и сыновьям, после чего меняет название на «Русаков М.Ф. вдова с сыновьями». К 1905 году от него остается только магазин в Верхних торговых рядах в помещении №282. В таком состоянии Торговый дом просуществует до 1917 года.

В 1908 году Шелко-крутильная и ткацкая фабрика Торгового дома М.Ф. Русакова с сыновьями принадлежала Ивану Макаровичу Русакову. На ней работало 150 человек.

После кончины Макара Федоровича, дела на фабричном производстве, по всей видимости, шли уже не так хорошо, потому что Русаковы начинают брать кредиты. Так в 1910 году было взято 4000 руб. у И.И. Румянцева (Коммерсант, 1910, №402, с.2), в 1911 году взято 7262 руб. у П.С. Дорожнова (Коммерсант, 1911, №653, с.2). При этом вдова с сыновьями взыскивают суммы через суд по многочисленным искам, некоторые из которых приведем: в 1911 году с Зипер 1083 руб. 20 коп., А.К. Молодкину с 1176 руб. 52 коп. (Коммерсант, 1911, №517, с.3; №664, с.4), в 1913 году с А.Ф. Вакулова 386 руб. 87 коп., с А.М. Цейтлина 3161 руб. (Коммерсант, 1913, №1028, с.4; 1914, №1443, с.3).

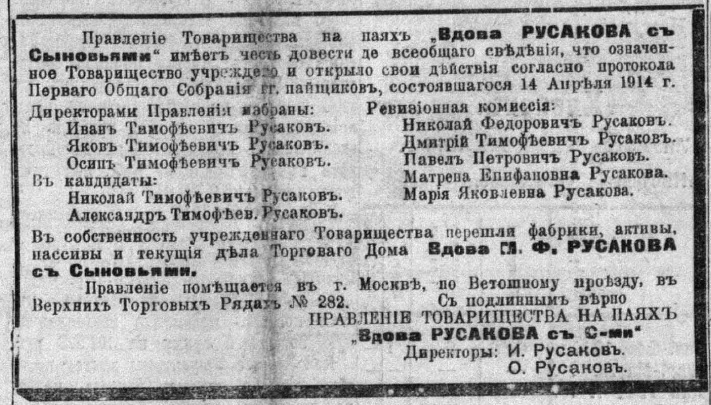

В 1914 году на Шелко-ткацком производстве Торгового дома Русаковых, по-прежнему принадлежавшему Ивану Макаровичу, занято 205 рабочих. В том же году вновь утвержденное московское товарищество на паях «Вдова Русакова с сыновьями» провело первое общее собрание: «Основной капитал 1.000.000 руб., 1.000 паев по 1.000 руб. Директорами правления избраны: И.Т. Русаков, Я.Т. Русаков, О.Т. Русаков. В кандидаты: Н.Т. Русаков, А.Т. Русаков. В члены ревизионной комиссии: Н.Ф. Русаков, Д.Т. Русаков, П.П. Русаков, М.Е. Русакова, М.Я. Русакова» (Коммерсант, 1914, №1344, с.3).

По данным фабрично-заводского справочника за 1914 года на шелкокрутильной и шелкоткацкой фабриках Русаковых производили шелк-сырец на 200 тыс. руб. в год, ткани разных сортов на 185 тыс. руб. с годовым доходом 385000 руб. Все функционировало на паровом двигателе мощностью 40 лошадиных сил (Список фабрик и заводов Российской империи, 1914, с.74).

Коммерсант, 1914, №1344, с.1

С середины 1914 по середину 1915 году Русаковы получили на производстве чистой прибыли в размере 60222 руб. (Коммерсант, 1915, №1678, с.3).

Из-за роста числа рабочих и производства в 1915 году крупинская фабрика столкнулась с проблемой нехватки топлива. В этой связи товарищество провело чрезвычайное собрание пайщиков: «В виду недостатка топлива собрание постановило возбудить перед правительством ходатайство о разрешении покупки торфяного участка из текущих средств т-ва и в случае разрешения приступить к немедленной экплуатации его» (Коммерсант, 1915, №1789, с.3). Разрешение в итоге было получено: «Правление т-ва на паях Вдова Русакова с С-ми приобретает в собственность крупный участок торфяных болот в Богородском уезде и приступает к разработке его в целях обеспечения своих фабрик топливом, вопрос о котором значительно обострился в последнее время. Товарищество оперирует с основным капиталом в 1 милл. руб. Во главе дела – И.Я. и О.Г. Русаковы» (Коммерсант, 1915, №1774, с.3).

Русаковы запомнились и как местные меценаты. При попечительстве Тимофея Федоровича Русакова содержалось сельское земское училище. Его сын, Тимофей Тимофеевич, с 1896 по 1908 год был церковным старостой Загарья. В 1904 году Русакова наградили серебряной медалью на станиславской ленте «За усердие». А 1906 году отчасти на его средства в Новозагарье выстроили новую трапезную и обновили колокольню Свято-Никольской церкви. Помимо меценатства Русаковы занимались и общественной деятельностью. Так Константин Федорович Русаков (1873-1909) в 1908-1909 гг. был волостным старшиной Новинской волости. Сложно найти среди местных тех, кто бы не знал Русаковых.

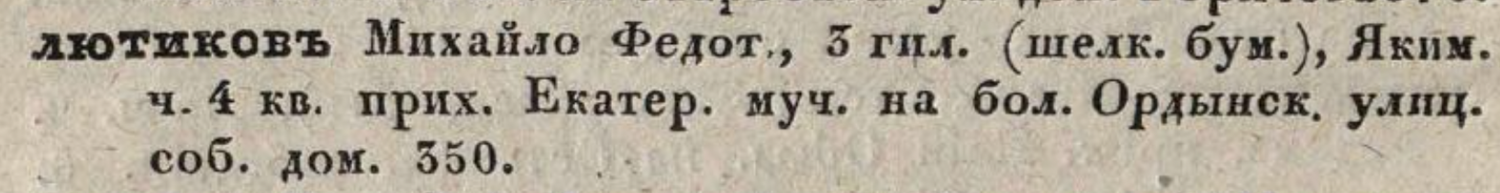

Вторыми наиболее заметными загарскими купцами после Русаковых, на которых стоит остановиться, являются представители рода Лютиковых. Род, давший восемь членов купеческого сословия, ведет свое начало от крестьянина деревни Андреево Семена Устинова (1640-после 1710). Его праправнук Федот Николаевич (1766-1833), возможно, является первым носителем фамилии Лютиков. Купеческая династия Лютиковых начинается со старшего сына Федота Николаевича, Михаила (1784-между 1852 и 1855). В 1810 году он был переведен графом Сергеем Петровичем Румянцев в одно из своих имений – сельцо Федурново (ныне деревня в городском округе Балашиха). В 1821 году он уже фигурирует, как старообрядец, живший в Москве в районе Старой Ордынки. Не позже 1830 года он становится купцом 3-й гильдии. Его старший сын Герасим Михайлович (1807-?) в 1850 году также вошел в московское купечество. Позднее купцом стал младший сын Александр (1822-?). Лютиковы проживали на Большой Ордынской улице в собственном доме №350 и занимались продажей шелковой бумаги (Книга адресов жителей Москвы: составлена по официальным сведениям и документам., Книга адресов жителей Москвы на 1842 год. Т. 3., с.200).

Книга адресов жителей Москвы: составлена по официальным сведениям и документам., Книга адресов жителей Москвы на 1842 год. Т. 3., с.200

После смерти Михаила Федотовича дом достается к 1855 году его сыновьям, Герасиму и Александру.

Наибольшее число купцов дал род младшего брата Михаила Федотовича, Аксена Федотовича Лютикова (1789-до 1843). Купцами 2-й и 3-й гильдии Павловского Посада стали его дети: Федор Аксенович (1824-1869), Ефим Аксенович (1829-1873) и Дмитрий Аксенович (1833-?). История становления купцов Лютиковых очень напоминает то, как крупинские крестьяне Русаковы становились купцами. Возможно, именно дядя Михаил Федотович – первый лютиковский купец, да к тому же еще и московский – стал опорой для своих трех племянников. В роду известно три поколения купцов. В павлово-посадское купечество вошли также сын Федора Аксеновича, Алексей Лютиков (1848-?) и сын Ефима Аксеновича, Павел Лютиков (1848-?). Не позже 1877 года Алексей Федорович перестал оплачивать купеческую гильдию и вошел в мещанское сословие. Тоже самое сделали не позже 1878 года Павел Ефимович и не позже 1891 года – Василий Ефимович Лютиков.

В 1899 году мещанам братьям Федору, Ефиму, Дмитрию и Семену Дмитриевичам Лютиковым в Павловском Посаде на улице Меленской принадлежало владение стоимостью 900 рублей, а братьям Василию и Тимофею Ефимовичам Лютиковых владение на Нижней Вохонской улице стоимостью 700 рублей. Купцу Ефиму Аксеновичу Лютикову принадлежало земельное владение в ¼ десятины в Андреево стоимостью 9 рублей.

Лютиковы, как и Русаковы, были владельцами шелко-крутильной фабрики. Однако, владели они ткацким производством не в родной деревне, где фабрика принадлежала крестьянам Демидовым, а в деревне Минино недалеко от Орехово-Зуево. В 1909-1914 гг. мещанин Федор Дмитриевич Лютиков заведовал открытой в 1900 году шелко-крутильной фабрикой Торгового дома А.С. и С. Глазковых с 85 рабочими.

Лютиковы занимались не только производством, но и принимали участие в общественной жизни. Так в 1877 году Алексею Федоровичу Лютикову указом Святейшего Правительствующего Синода от 14 ноября 1877 года за №3334 за заслуги по духовному ведомству «преподано благословение Святейшего Синода» (Московские епархиальные ведомости, 1877, №36, с.125). В 1882 году его наградили серебряной медалью на Станиславской ленте из списка «Всемилостивейше пожалованных в 23 день июля 1882 года, знаками отличия, за заслуги по должности церковных старост и за пошертвования» (Московские церковные ведомости, 1882, №25, с.1). Жена мещанина Ивана Федоровича Лютикова, Клавдия Павловна, в 1899 году была учителем в земской школе в родной деревне Андреево.

Что касается Каталовых и Большаковых, то их купечество подтверждается только в "Сборнике статистических сведений по Московской губернии" 1885 года. Речь идет о купцах Иване Харламовиче Большакове (1839-1893) и Василии Ивановиче Каталоге (1840-1893). Однако во всех метрических книгах оба они, как и прочие представители упомянутых родов, записаны исключительно, как крестьяне деревни Крупино. Также не обнаружено документов о причислении Каталова и Большакова в купеческое сословие. Тоже самое можно сказать и в отношении крестьянина деревни Перхурово, Василия Семеновича Тяпкова (1839-1914). Скорее всего Каталовы, Большаковы и Тяпковы зачислились во временные купцы для получения особых торговых прав, что было актуально для улучшения торговых дел.

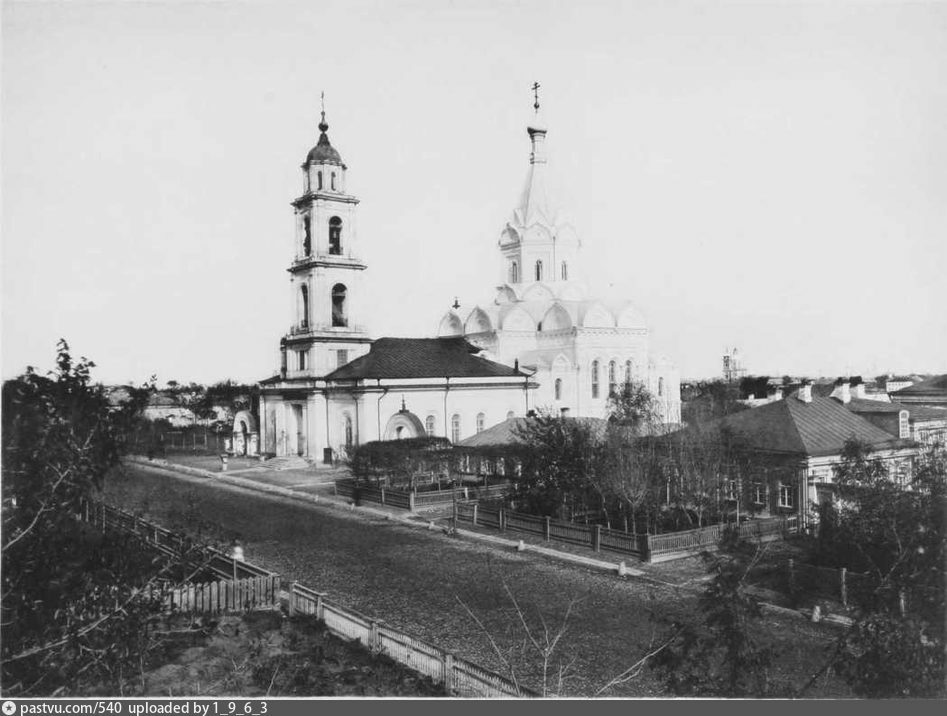

Отдельного внимания заслуживает история временных купцов Киселевых. С Москвой связана предпринимательская деятельность троих сыновей крестьянина деревни Часовня, Антона Кононовича Киселева (1794-1870). Память последнего увековечена в каменном надгробии у южной стены Троицкого что в Чижах храма, на котором высечена следующая надпись: «Под сим камнем погребены тела рабов Божиих крестьянин деревни Чесовни Антон Кононов Киселев, сконч: 8 августа 1870 г., жития его было 74 года; и супруга его Евдокия Никитина, сконч: 28 марта 1830 г., жития ея было 37 лет. И втараго брака супруга его Дария Федоровна, сконч: 18 октября 1873 г., жития ея было 75 лет».

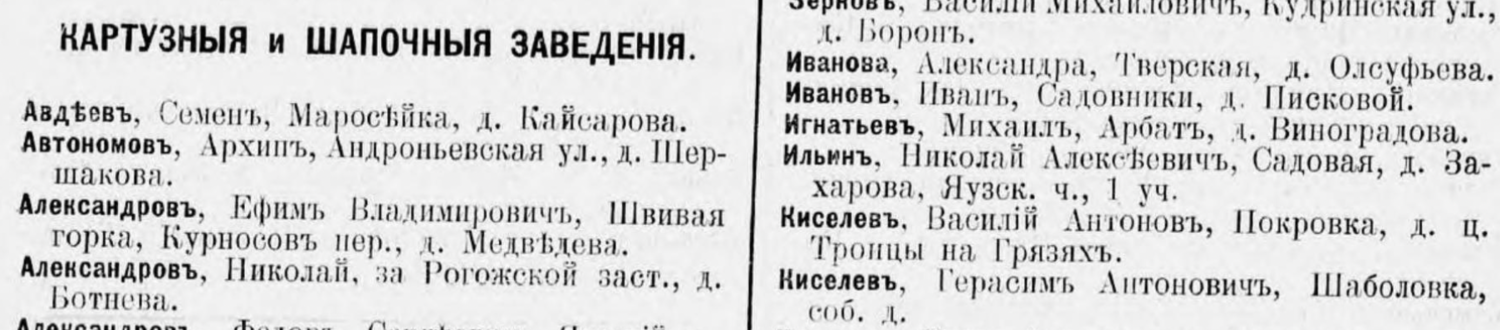

Киселевы владели московскими картузно-шапочными заведениями.

Старший сын, Василий Антонович (1823-1895), стал появляться в Москве не позже 1867 года. В 1874-1878 гг. он уже был временным купцом 2-й гильдии. По данным московских справочников 1883-1885 и 1894 гг. Василий торговал в лавке при Троицкой церкви на Грязях. В 1884 году временный московский купец Василий Киселев владел шляпной на Маросейке в доме Леоновых №258-9 (ныне Покровка, 2/1, стр. 1) (Вся Москва: адресная и справочная книга, 1884, с.289).

Бывший дом Леоновых (ул. Покровке, 2/1, стр.1). Фото: Антон Ульяхин

Упоминание купца Василия Антоновича Киселева в справочнике "Вся Москва: адресная и справочная книга, 1884", с.289

В 1885 году Василий Антонович, записанный как купец в «Адресной и справочной книге Москвы», имел не только шляпную лавку на Покровке, но также и на Преображенской площади в доме Лебедева – панскую лавку, где торговал мануфактурным товаром (Вся Москва: адресная и справочная книга, 1885, с.490). К 1894 году у Василия Антоновича осталось только одно заведение на Покровке (Торгово-промышленная адресная книга города Москвы, 1894, с.222).

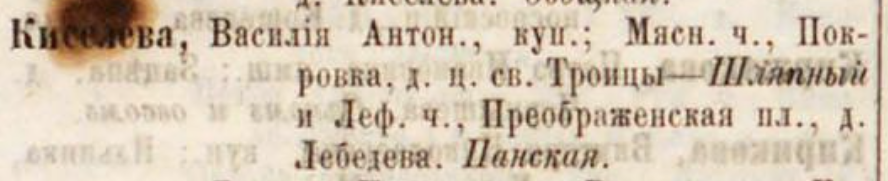

Церковь Троицы на Грязях (фото 1882 г.). Источник: https://pastvu.com/p/3100

Бывший доходный дом Лебедева (Электрозаводская, 46, стр.1). Фото: Антон Ульяхин

Упоминание купца Василия Антоновича Киселева в справочнике "Вся Москва: адресная и справочная книга, 1885", с.490

Средний сын, Герасим Антонович (1835-?), был отставным унтер-офицером военно-рабочей роты 5-го отделения Николаевской железной дороги. Он начал приезжать в Москву не позже 1870 года. В московских справочниках 1883-1899 гг. от жительствовал на Шаболовке в собственном доме №1059/704. Не позже 1894 года у Герасима Антоновича появилось заведение на Шаболовке в собственном доме (Торгово-промышленная адресная книга города Москвы, 1894, с.222).

Шаболовка с видом на Троицкую церковь, которую посещал Г.А. Киселев (фото 1889 г.). Источник: https://pastvu.com/p/540

Упоминание Василия и Герасима Антоновичей Киселевых в "Торгово-промышленной адресной книге города Москвы" за 1894, с.222

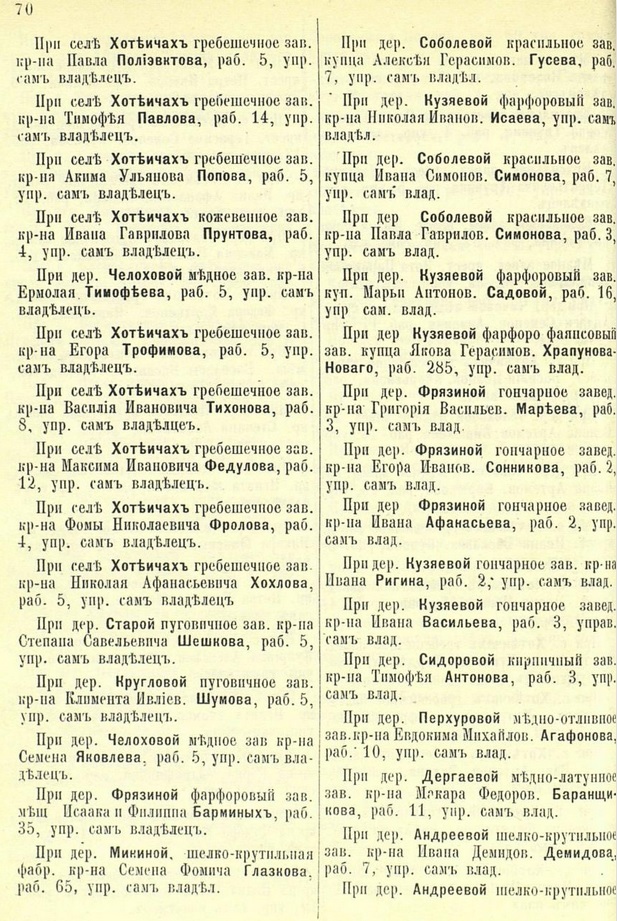

Не позже 1870 года в Москве стал появляться младший сын, Захар Антонович (1845-?). По данным московских справочников 1894-1901 гг. он имел заведение в существующем с 1888 года доходном доме Дедова на улице Грачевка (Драчевка). Сегодня это дом №26 на улице Трубная.

Бывший доходный дом Дедова (ул. Трубная, 26). Фото: Антон Ульяхин

Упоминание Захара Антоновича Киселева в "Адресной и справочной книге Москвы" за 1896 год, с.145

Любопытно, что 8 августа 1879 году из Таганрога в Москву приехал Антон Чехов с семьей, обосновавшись на Грачевке в подвальной квартире несохранившегося дома №36, где «наняли себе помещение в подвальном этаже дома церкви святого Николая на Грачевке, в котором пахло сыростью и через окна под потолком виднелись одни только пятки прохожих» (Чехов М.П. Вокруг Чехова). Чехов тогда готовился к поступлению на медицинский факультет Московского университета. Воспоминания об улице писатель оставил в своей рассказе «Припадок»: «Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок – звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал». 20 сентября Чеховы переселились в дом Савицкого под №23 в квартиру на втором этаже. Брат писателя, Михаил Павлович, вспоминал, что «С этой квартиры началась литературная деятельность Антона» (Чехов М.П. Вокруг Чехова). В съемной квартире на Грачевке Чехов не позже января 1880 года написал свой первый рассказ «Письмо к учёному соседу» для художественно-юмористического журнала «Стрекоза».

А.П. Чехов (фото 1880 года). Источник: https://chehov-lit.ru/foto/picture/130/chehov-w1-38898.htm

Дом, в котором А.П. Чехов написал свой первый рассказ (ул. Трубная. 25, стр.3). Фото: Антон Ульяхин

Из книги А.А. Исаева «Промыслы Московской губернии»: «В Новинской волости, более известной под именем Загарья, равно как и во всем Богородском уезде, земледелие стоит на крайне низкой ступени, и поселянин переходит в ремесленника».

В 1867 году крестьянин Тяпков с разрешения открывает медно-латунный завод в д.Перхурово (ЦИАМ, ф. 16, оп. 24, д. 1365).

По сведениям Указателя русского отдела филадельфийской международной выставки 1876 года в деревне Крупино крестьянин Василий Наумов делал бронзовые подсвечники, в Алферово Иван Федоров делал посеребренные чаши для водосвятия, лампадки и рукомойники, в Новой Иван Тарасов делал металлические кресты и складни, в Пестово Федор Рузин делал шлею и узду.

В 1876 году крестьянские металлические заведения общим число 139 были в таких деревнях, как Данилово (22 мастерских), Алферово (17 мастерских), Дергаево (15 мастерских), Левкино (14 мастерских), Перхурово (14 мастерских), Крупино (12 мастерских), Пестово (12 мастерских), Шебаново (9 мастерских), Новая (8 мастерских), Аверкиево (7 мастерских), Бразуново (3 мастерские), Митино (2 мастерские), и Часовня (1 мастерская). В самом селе Никольское было всего две мастерских: Спиридона Акимова с 6 рабочими, которые изготавливали ковчежцы с позолотой на 4500 руб. в год, а также Кашкина, который один делал штамповку на сумму 300 руб. в год. Мастерских не было только в деревнях Андреево и Сумино. Наибольший годовой доход имели крестьяне д.Крупино Василий Иванович Каталов (50000 руб.), в заведении которого делали шандалы, ступки и пр. и Иван Харламович Коньков (25000 руб.), изготавливавший литые части самовара. После Русаковых медным же промыслом в Крупино продолжал наиболее активно заниматься крестьянин Василий Иванович Каталов (1827-после 1890). Выбившийся в купеческое сословие к 1890 году, Каталов был сыном крупинского крестьянина Ивана Юдиновича (1796-после 1860), который приходился родным братом жене другого купца д.Крупино, Федора Семеновича Русакова, Марине Юдиновне (1815-после 1860). В д.Перхурово Василий Иванович Тяпков (30000 руб.), специализировался на производстве самоваров, шандалов и пр.

С 20 мая 1882 года в Москве проходила Всероссийская промышленная и художественная выставка, в которой принимали участие крестьяне Новинской волости, представляющие медно-литейное и латунное производство. В справочнике по выставке сообщается, что «Более всего оно развито в Богородском уезде, в Новинской волости (Загарье)», а «Главным местом сбыта служит Москва; часть товара сбывается на Нижегородской ярмарке и по заказам покупателей из губерний Харьковской, Полтавской и др.» (Указатель Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 года в Москве, 1882, стр.417-418). Представителем села Загарье был крестьянин Иван Иванович Тарасов, изготавливавший медные складни, кресты и иконы, а также Иван Харламович Большаков с братьями из д.Крупино (производство медных канделябров, подсвечников, полоскательниц, спичечниц, колокольчиков), Василий Семенович Тяпков из д.Перхурово (производство самоваров, отдушников, полоскательниц и блях).

Из «Кустарной промышленности России» Н. Цытовича за 1884 г.: «Едва вышел товар с новым рисунком в каком нибудь немецком магазине и появился на него значительный спрос, медный торговец внушает промышленнику мысль о выгодности изготовления этого нового изделия, показывает его, примерно объясняет и в скором времени загарец (т.е. житель Загарья, где существует металлический промысел) привозит модную вещицу на рынок» (Цытович, 1884, стр.99).

В 80-ые гг. загарские крестьяне продолжают активно заниматься металлическим промыслом, при этом у них возникают проблемы, связанные с обеспечением своего собственного хозяйства из-за неблагоприятного земледелия. Из «Юридического вестника» за 1885 год: «Здесь распространено металлическое производство: из 1383 взрослых мужчин занято в мастерских 676 (больше половины), - кому же землю пахать! И, однако, не занимаются хлебопашеством всего 17,4 проц., цифра – значительно ниже средней по уезду. <…> И, заметьте, что земледельческая обстановка здесь не Бог-весть какая: надел около 5 дес., лишь чуть больше среднего, платеж 17,2 р. или 3 р. 44 к. за дес.) – кажется, не из-за чего и хлопотать; но загарец рассуждает иначе: возможность иметь хороший заработок на месте не отбивает его от земли; не имея возможности круглый год содержать лошадь, он складывается с соседом и покупает ее на лето».

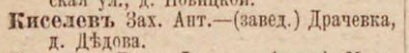

В 1885 году в Новинской волости было восемь, преимущественно медных, фабричных заведений. В Крупино, помимо упомянутой ранее фабрики Русаковых, находилось меднолитейное заведение купца Ивана Харламовича Большакова (1833, 1883 гг.), медное заведение купца Василия Ивановича Каталова (1833 г.) и медное заведение крестьянина Авдея Ивановича Цветкова (1856 г.). В Данилово было медное заведение крестьянина Филиппа Абрамовича Мосягина (1858 г.), в Алферово – Ивана Федоровича Шувалова (год основания неизвестен), в Перхурово – купца Василия Ивановича Тяпкова (1833 г.). В деревне Андреево находилась вторая в Новинской волости шелкокрутильная фабрика крестьянина Ивана Демидова (1843 г.) (Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. III, вып. XI. Санитарное исследование фабричных заведений Богородского уезда, 1885, с.48-49).

Фабричные заведения в Новинской волости (Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. III, вып. XI. Санитарное исследование фабричных заведений Богородского уезда, 1885, с.48-49).

Наиболее успешными по всей волости были заведения в Крупино крестьян Василия Каталова с годовым доходом 50 тысяч рублей (это позволило ему выбиться через десять лет в купцы 3-й гильдии) и Ивана Конькова с доходом 25 тысяч, а также Василия Тяпкова из Перхурова с доходом 30 тысяч.

По сведениям В.П. Воронцова в «Очерках кустарной промышленности России» за 1886 г.: «Загарье (Новинская волость Богородского уезда) населена слишком семью стами медников… Уроженец Загарья до того привыкает к операциям металлического производства, даже не работая лично, а только приглядываясь к тому, что делается вокруг него, что он легко становится хорошим мастером, начиная учиться даже в зрелом возрасте. «Мне передавали не мало случаев, рассказывает г.Исаев, что загарец, попытав счастья на разных занятиях, уже в 30 летнем возрасте решается приняться за исконное медное или, проще, кузнечное ремесло. Не находя места у себя в округе, он идет на какую нибудь соседнюю фабрику и просит определить его в кузницу. «Я из Загарья», говорит он и этими словами убедительно действует на управляющего из приказчика; его принимают, дают значительную плату и определяют род занятия… Медники Загарья поставлены в лучшие условия: в их районе есть богатое лицо, ссужающее кустарей из 18% в год. Процент этот кажется производителям столь ничтожным, что у них название «благодетель» неразрывно связано с именем этого лица…» (Воронцов, 1886, стр.77, 103-104, 166).

Медный промысел продолжает процветать в волости. Из книги Р.И. Шредера «Хмель и его разведение в России и заграницею» 1888 г.: «…в Загарской волости занимаются и медным производством в применении его к шорному и слесарному искусствам, приготовляют подсвечники, крестьянские иконы и т.п. Тут же существует и шелковая кустарная фабрикация».

К 1890 году все мелкие мастерские, кроме двух медно-отливных заведений Андрея Кирилловича Цветкова, были поглощены текстильными промышленными гигантами местного значения купцов Русаковых и Каталова.

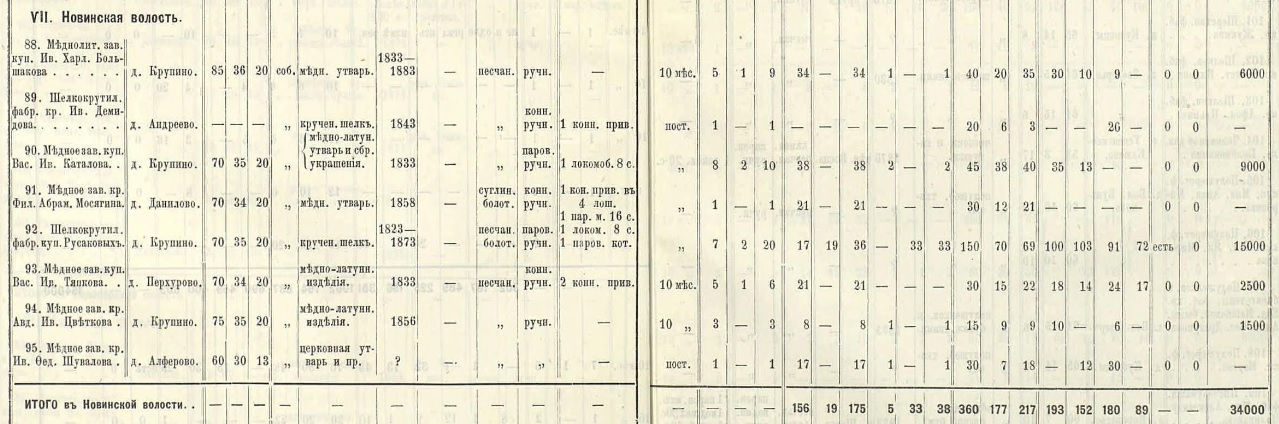

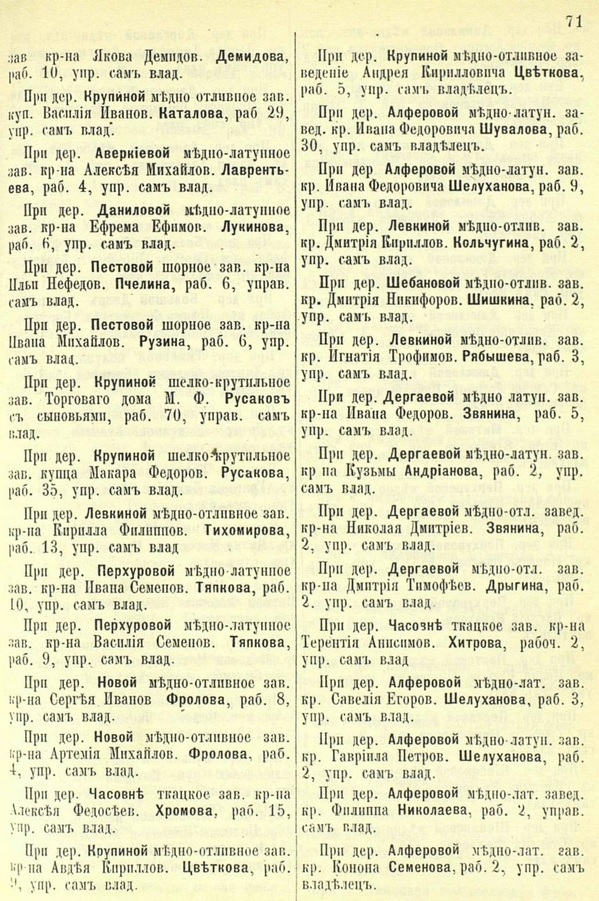

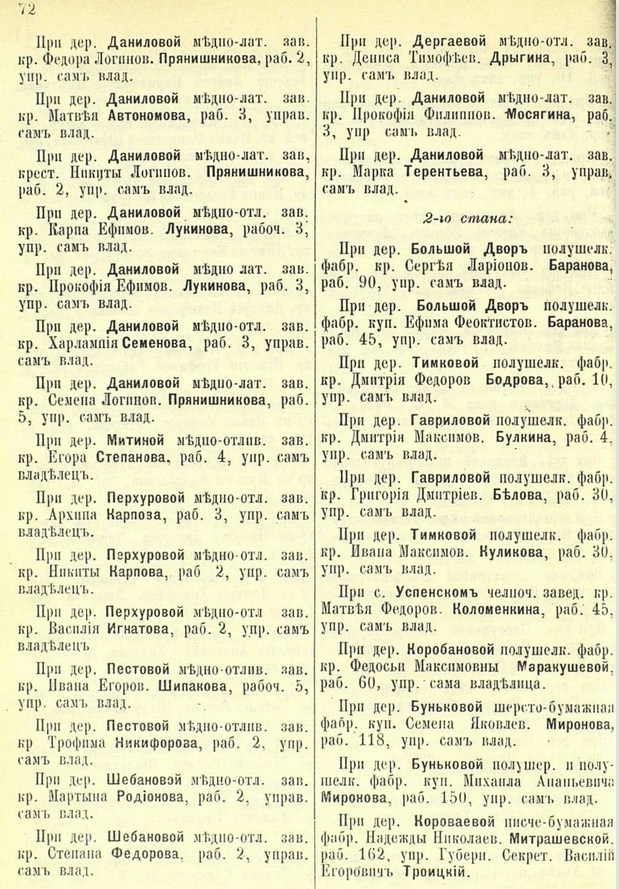

Сведения о медно-латунных заведениях в деревнях Новинской волости (Шрамченко, 1890, с.70-72)

Из «Обзора кустарных промыслом Московской губернии за 1912-1913 гг.» выясняется, что крестьяне Новинской волости приобретали в Москве и в селе Загарье для производства медный лом, медную стружку, отточки, опилки, латунные обрезки, чистую латунь в листах желтую, олово, красную и зеленую медь, а также кокс, уголь и тиглевые горшки. Производимую продукцию (подсвечники, печные душки, шорные изделия, водопроводные элементы, эфесы, шандалы) в итоге сбывали в Загарье, Москве и других городах. Рабочие активно работали с сентября по июль, зарабатывая до 65 копеек в день.

В 1914-1915 гг. в Новинской волости были медно-литейные заведения крестьян Агафонова Е.М., Березина Т.Ф., Бобина И.И., Большакова Т.В., Волкова В.М., Волкова Л.А., Дрыгина Д.Т., Егерева К.Т., Зыкова И.А., Карпова Г.А., Лопушенкова С.И., Лукинова Ф.К., Майорова М.М., Майорова Т.В., Максенкова Д.А., Прянишникова И.Г., Фролова В.А., Шишмарева В.А., Юдина К.Я., а также шолко-крутильная фабрика Лютикова И.Ф. и шорное заведение Рузина И.М. (ЦИАМ, ф. 184, оп. 9, дд. 213-239).

О загарских медниках писал даже В.И. Ленин: «Загарцы чрезвычайно искусные и способные рабочие, хотя нужда, к сожалению, не всегда дает им возможность ввести необходимые улучшения. Тем не менее, они ввели уже в свое производство много нововведений» («Ленинский сборник», XXXIII на стр. 376-380).

В первые годы советской власти по-прежнему хорошо развитая кустарная промышленность в Загарской волости была представлена не только металлическим промыслом, но и ткачеством. Среди кустарей было немало тех, кто при существующих артелях выполнял заказы московских предприятий. Среди них было Московское Управление промысловой кооперации, кустарной и мелкой промышленности: «Одной из основных баз кустарного производства Московской губернии является Павлов-Посад <...> В 15 верстах от Павлова-Посада находится самобытный район Загарье с сильно развитой металло- обрабатывающей отраслью кустарного производства. В настоящее время частью кустарных артелей получены и выполняются заказы Москустпрома. В самом Павлово-Посаде имеется в ведении Ушвеи фабрика головных уборов, фабрика по производству проз и спецодежды и раскройная мастерская, на которых работает 120 человек и имеется 96 моторных и 14 ножных машин. Кроме этого, Ушвел снабжает работой из 2-х раздаточных пунктов: в м. Загарье до 2, 500 чел. и в м. Логинове до 300 чел. По данным на 1 июля кустарями было изготовлено 117. 902 единиц предметов военного обмундирования и прозодежды и 80. 909 шт. военных и гражданских головных уборов. В настоящее время Ушвеей выполняется работа по заказу Москве и по изготовлению 1. 000. 000 головных уборов, 10. 000 матросских блуз для Главморхоза и 10. 000 шт. исподних брюк для Москоммуны» (Московский большевик, №481, 1921, с.4).

К середине 20-ых гг. волостное металлическое производство начинается идти на спад. В 1924 году в Новинской волости существовала только одна артель, занимавшаяся металлическим производством – Крупинская трудовая артель по изготовлению эфесов. Аверкиевская артель головных уборов и 1-я загарская трудовая артель «Фуражка» специализировались на пошиве одежды (Московский большевик, 1924, № 95, с.11).

Частные медные заведения в Новинской волости просуществовали вплоть до НЭПовских времен, после чего исчезли, оставив после себя участки земли с повышенным содержанием меди, где по-прежнему практически ничего не растет.